肥料や農薬を使わない理由とは

ムーさんの始めた協生農法で、なぜ果物や野菜が育つのか。

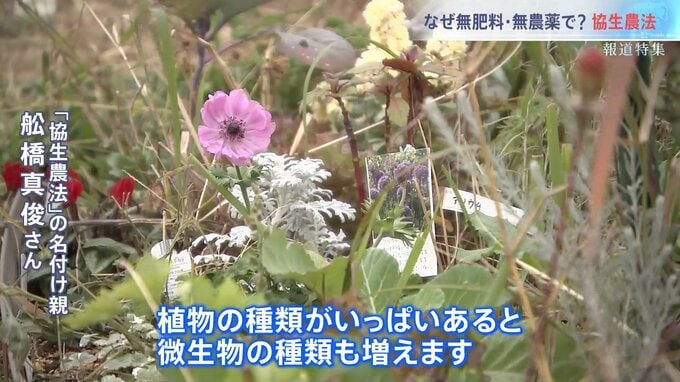

スケートボードで現れたのは、この農法を科学的に検証し、「協生農法」と名付けた、ソニーコンピュータサイエンス研究所の舩橋真俊さんだ。

東京大学やフランスの大学で、どうすれば環境に優しい農業ができるのかを研究する中でムーさんに出会い、自らの理論を実践できると思ったという。

自然界の基本は、色々な種類のものがすき間なく入り混じって生える“密生”と“混生”。協生農法では、この自然界の常識を人工的に取り入れる。

『協生農法』の名付け親 舩橋真俊さん

「植物の種類がいっぱいあると微生物の種類も増えます。植物の種類をまず増やす。それによって微生物が増える。それによって元から土の中にあった栄養分が吸収できるようになる」

土壌微生物が多様化すると、その働きで、野菜や果物は栄養分を取り込みやすくなるという。そんな生き物同士の協力や協調により、肥料や農薬を使わなくても作物が育つというのだ。

ところどころに果樹を植えるのも協生農法の特徴だ。

『協生農法』の名付け親 舩橋真俊さん

「木が増えると、例えば鳥が飛んできて、とまる。それから葉っぱが落ちて、人が投入した肥料ではなくて、自然循環の中で有機物のサイクルが生まれる。木があった方が循環が促進される。虫の量も増やすことができ、生態系としては安定する」

鳥のフンなども自然の肥料として活かす。

また、協生農法では土を耕さない。そのことで土壌にたまっていた二酸化炭素の放出を抑えられ、地球温暖化の抑制にも繋がると舩橋さんは言う。