きっかけは農家の担い手不足

協生農法を生み出した人物は、三重県伊勢市にいた。

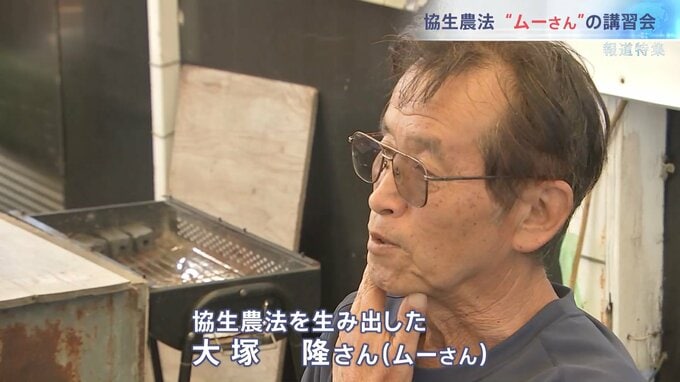

大塚隆さん。“ムーさん”と呼ばれている。毎月ここで協生農法の講習会を開いている。

ムーさんは長年、自然豊かな全国のリゾート地で観光の仕事に携わっていた。そこで担い手不足に悩む農家の声を聞いてきた。

解決策はないかと植物の育ち方を観察していると、それほど労力をかけなくてもできる農法を思いついたという。

協生農法を生み出した大塚隆さん(ムーさん)

「ここは島らっきょうの聖域やな。収穫したらすぐ植え付け。肥料も農薬も一切いりません。楽でいいでしょう」

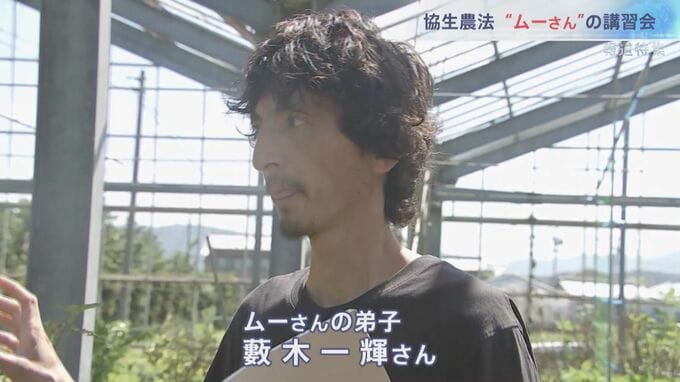

講習会では、ムーさんの“弟子”の農園も訪れる。

バラ園を経営する藪木一輝さん。6年前から壊れたビニールハウスで本業の傍ら、協生農法を始めた。

まだ小さいが、ニンジンを抜いて食べてみると…

上村彩子キャスター

「すごい甘いニンジンです。香りが強くて、中身がギュッと詰まっている感じ。雑味がなくて甘いので、美味しいです」

雑草のように生えていたのは、ニラだ。

上村彩子キャスター

「甘いです。辛くなくてビックリしました」

藪木さんは数日に一度、15分ほどしか、ここには来ない。やるのは収穫と植え付けだけ。

一方で、形や大きさの揃った同じ種類のものが一度にたくさんとれるわけではない。流通には乗せにくく、売るのは簡単ではない。

そこで藪木さんは、協生農法の会員を募集している。畑の一部を彼らに貸して指導。遠方の会員には収穫した野菜を送っている。

講習会を受けた人は…

上村彩子キャスター

「意識は変わりました?この協生農法のことを知ってから」

参加者

「植物とか、見る目が変わりました」

「ムーさん(大塚さん)の自然の見方、捉え方みたいなところから実践してみたいと。本当に全部を邪魔者にしていない。味方につけて、一緒に本当に協生しているのが、あの畑から見えたのがすごかった」