1960年代半ば以降から1980年代の前半にかけて少年用の自転車がトンデモなくゴテゴテしていたのを覚えていますか?巨大変速機に、フラッシャーに、リトラクタブルライト。昭和の少年たちはなぜか、ああいうのに乗っていたのです。

(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

2灯ライトが目印だ

この写真は宮崎県日南市に住むとある少年(1977年・当時小5)の自転車です。

少々地味ですが、2灯式のヘッドランプ、スピードメーター、大型変速シフトなどが見てとれます。これこそが「ジュニアスポーツ自転車」です。昭和40年代と50年代のおよそ20年にわたって、この手の自転車が大流行したのです。

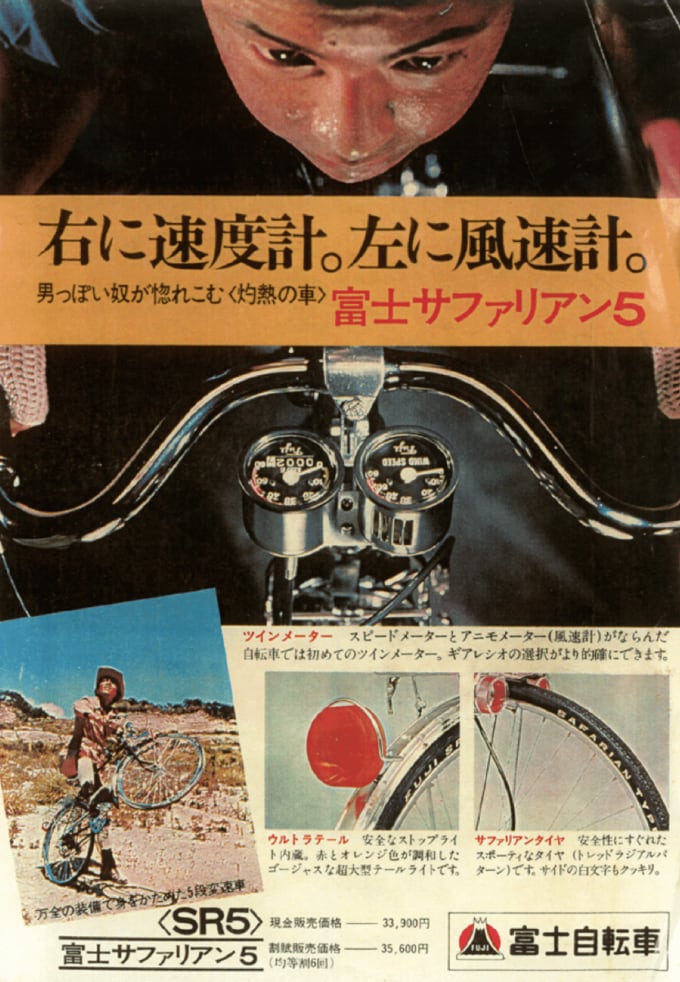

自転車メーカー各社は競って子供ウケのする新メカの開発にいそしみ、いつしか自転車は、自転車ではない何か別のモノになっていきました。

今回は当時の広告を振り返りながら、あれら「異形の自転車」たちの歴史をたどっていきましょう。

第1期「フラッシャー自転車」

1960年代。ジュニアスポーツ自転車は「リアフラッシャー」から始まりました。

赤い光が走って方向を示す、クルマでいうところのウィンカーです。これが子供たちに「バカウケ」したのです。ナショナルも、丸石も、ミヤタも、ツバメも、カワムラも、ツノダも、ゼブラも……、当時のメーカーはここぞと目を付け、フラッシャーは次第に派手になっていきました。

富士自転車などはスピードメーターにこだわってみましたが、この当時のスピードメーターは前輪ハブにワッシャーをかませてその回転でワイヤーを回す方式だったもので、走行抵抗が大きく、あまりウケたとは言えませんでした。

やはりコダワリどころはフラッシャー。

各社のフラッシャーは競うように巨大化し、広告のテイストも希有壮大になっていきます。

「フラッシャー自転車」自転車の終焉

第1期ジュニアスポーツ「フラッシャー自転車」の完成形は1970年代前半のこれらのモデルだったと思われます。

しかし、巨大化したフラッシャーは、必然的に電池を消耗します。当時の電池は、消耗の早いマンガン電池しかなく、高価な単一電池がジャンジャン減っていきました。これは子供たちのおこづかいに大きなダメージを与えたのです。フラッシャー自転車は、一時期の奇妙な流行りとして、ここであえなく消えていくかに思われました。

ところが、ここに思わぬ神風が吹いたのです。……それがスーパーカーブームでした。