登校時は忠魂碑にお辞儀をして校舎に…

飯野小学校“百年誌”によりますと、日露戦争で日本が勝利したころから政府の方針によって軍人戦没者を慰霊する気運が広がり、入善町飯野地区でも1909(明治42)年、地元の戦死者15人を慰霊する「忠魂碑」の建立が計画されたとの記述があります。

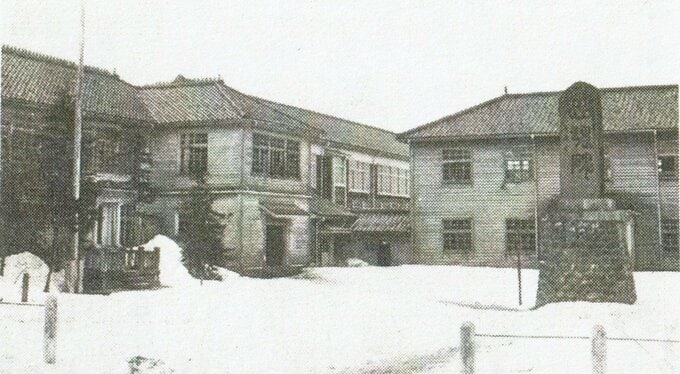

「忠魂碑」は飯野小学校の敷地に1914(大正3)年に建立され、当時は登校時に児童や教職員が忠魂碑にお辞儀をして校舎に入ることになっていました。百年誌の写真からも「忠魂碑」が校舎の正面入り口に配置されていた様子がみてとれます。

ところが1945(昭和20)年、太平洋戦争が終結すると、敗戦国となった日本に対し、戦勝国側の占領軍・GHQは、国家神道や神社への監督や制限を強めます。

GHQの政策は占領政策ではありましたが、無条件降伏で受諾した「ポツダム宣言」に基づいていました。すなわち戦争推進勢力の追放、日本の民主化、非合理神秘主義的な神話教育の排除などの「改革」推進です。

このうち、1945(昭和20)年12月15日の「神道指令」も学校における神話教育、天皇崇拝教育の排除でした。「忠魂碑」とともに「奉安殿」という天皇絶対崇拝のシンボルを真っ先に破壊、排除したのも、その政策のゆえです。

戦争勢力を排除した戦後「改革」の一環であったのです。

こうした流れのなかでGHQは「信教の自由」や「軍国主義の排除」を強力に推進するため、全国の学校や神社を視察に回りました。