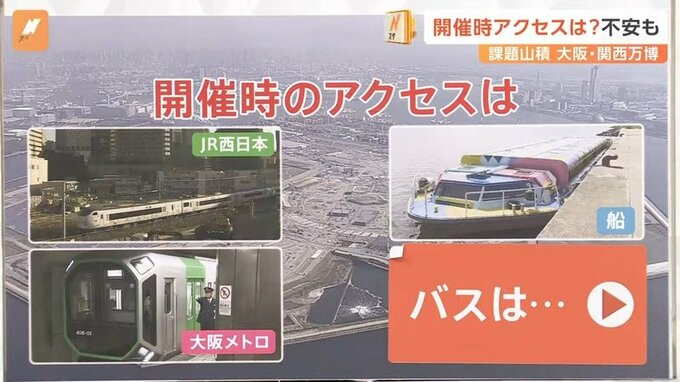

開催時のアクセスは?不安も

3つ目の懸案事項は開催時の「アクセス」です。始まった場合、主要ターミナルからJR西日本は近くまでどんどん電車を走らせる。大阪メトロも直通運転をするということです。船は発着場を作る。バスに関しては今、実証実験が行われています。

ジャパンモビリティショーでも話題となった自動運転のバスを走らせようということです。万博会場やその周辺での走行を見据えて、GPSやセンサーを駆使して走行していくということです。道路の運転や赤信号をしっかり感知して自動で止まるということです。全部というわけにはいかないのですが、何台かは自動運転のバスを走らせていくということです。

工事関係者にも懸念が広がっています。大阪シティバスは、運転手約20人で1日約20便の運行をしていますが、工事が本格化してくると働く人も増えてくるので、運転手は約90人ぐらい必要だと大阪府・大阪市では試算しています。ただし、大阪シティバスの担当者は「運転手不足の中で、これからどうやって人員を確保していくのか。模索を続けている状況だ」と話していて、本当に間に合うのか、このあたりからも先行きの不透明さがうかがえます。

井上キャスター:

万博を開催することによって「大阪を元気にしたい」「日本を元気にしたい」そして「世界最先端の技術の見本市でもあるので、どんどん発展させたい」という気持ちは分かりますが、高度経済成長していた時の日本とは違います。世界の状況も変わっています。

この万博を行うことで、5年後10年後、どのくらいの経済効果があるのかという数値目標も出すべきです。民間だと、これだけの費用をはたいて数値目標が無いというのは、ずさんで考えられないなと感じます。