沖縄の伝統工芸「やちむん」。その起源は那覇市壺屋から始まったとされています。340年の歴史を誇る伝統工芸品の歴史と移り変わりを振り返ります。

沖縄の言葉で焼き物を意味する「やちむん」。食卓に彩りや温もりを与えてくれる伝統工芸品です。

誕生の歴史を遡ること340年あまり前。琉球王国時代水や食材など様々なものを貯蔵する器として人々の暮らしに欠かせない役割を担っていた焼き物。

中国やベトナムと交易関係のあった国から技術を学び、県内各所に窯元が点在していました。

そんな焼き物のブームが巻き起こる中、壺屋が誕生したのは1682年。

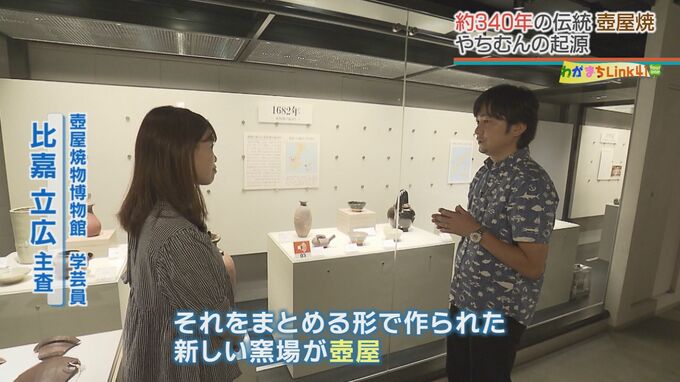

比嘉立広 学芸員

「沖縄の色んな地域で焼き物づくりが盛んになっていくんですが、それをまとめる形で作られた新しい窯場が『壺屋』となります」

そう話すのは壺屋焼物博物館の学芸員・比嘉立広さん。やちむんの起源は「壺屋焼」から始まったと言います。

比嘉立広 学芸員

「焼物の資源を管理して効率良く作る目的があったと考えられていて、首里城の近くにあって命令が行き届きやすい場所、材料となる粘土が十分にあった場所、地形としても窯を作りやすい場所だったと言われています」