最大の争点『刑事責任能力』を判断する流れ

36人が犠牲になった京都アニメーションの放火殺人事件で、殺人などの罪で起訴された青葉真司被告(45)の裁判を例に、川崎拓也弁護士が裁判の最大の争点となっている刑事責任能力の有無・程度による違いと精神鑑定の方法「心神喪失者の行為は罰しない」などと定める刑法39条を説明しました。

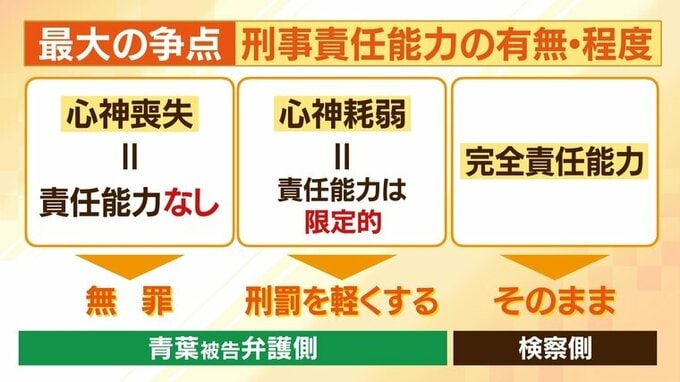

――最大の争点が刑事責任能力の有無、そしてその程度というところです。もし青葉被告が当時、『心神喪失』状態だと判断されれば、責任能力がないと見られて無罪ということも可能性としてはある。そして『心神耗弱』状態だった場合は、責任能力は限定的として刑罰を軽くする減軽するということです。弁護側はこの2つの可能性について指摘をしているというところです。そして一方で『完全責任能力』がある場合はそのままの状態で、ということで検察側が訴えています。この3つの可能性があります。精神鑑定を行って青葉被告がどうだったのかというのを見ていくわけです。

――ここまで青葉被告に対して精神鑑定が2回実施されました。1回目は起訴前に検察が行ったもので、こちらは刑事責任を問えると判断しました。そして2回目は起訴後に弁護側の請求で裁判所が行ったものです。『精神鑑定が2回行われたというのが非常に重要なポイント』です。この精神鑑定はどういったことをするんでしょうか。

川崎拓也弁護士:精神鑑定ってのは基本的に被告人と精神科医が事件当時の状況について調べていくということになります。なので主な内容というのは基本的には、面談をして当時の状況あるいは前後の状況というのを確認していくということが大きな柱になります。他方でそれだけではやはり当時の状況わかりませんので、通院歴はどうだったのか、服薬状況はどうだったのか、そのときにちゃんと薬飲めていたのか、あるいは家族はどういうふうに見ていたのか、周囲とトラブルがなかったのか。ときにはMRI・CTを撮って客観的な異常がなかったのかというのも調べますし、心理検査のようなものをしてどんなパーソナリティなのか性格なのかというのを調べます。これを総合的に精神科医の先生が判断をされて一定のご意見を述べられる。そのご意見は単に責任能力が有る無いという意見ではなくて、どんな病気があって、その病気が今回の犯行にどんな影響を与えたのか、どれぐらい強く与えたのか、こういったところが精神科医の領域になってきます。これを踏まえて法律家の領域として責任能力は有ったのか無かったのか限定的だったのかというのが決まっていく流れになります。最近のトレンドなんですけれども、責任能力の有り無しというのは法的結論であって、精神科医の先生はそこまでの結論は述べない、あえて述べない、というようなことが一般的です今は。責任能力の有無っていうのはまさに法的判断だというのを最高裁は示しています。精神科医の方が述べられるのは、本来どういう病気があったのか、それによって骨折をしたとか、どこまで手が動くのか、とかは言えるんですけれども、その評価として殺意があったのかとかそういうことまでは言えません。それと同じで、精神科医の領域のところまでは、おっしゃられて、さらにそれをどう評価すれば法的な結論に至るのか、そこは弁護人、検察官、それを受け止めた裁判官・裁判員が判断するという枠組みです。