■“ゼレンスキー疲れ”の言葉が持つ意味 情報戦の可能性も…

ウクライナ支援について、各国の思惑に揺れる中、新しい言葉も聞かれ始めている。それが“ゼレンスキー離れ”だ。

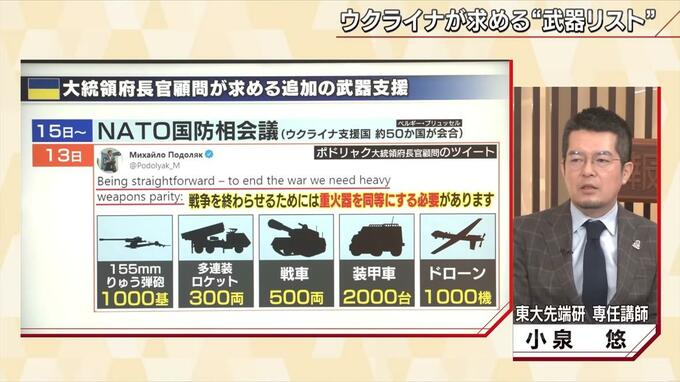

本部のあるベルギー・ブリュッセルで開かれているNATO国防相会議。ウクライナ支援国や加盟申請中のフィンランド、スウェーデン、さらにウクライナを加えた約50か国が参加している。これにタイミングを合わせるようにウクライナの大統領府長官顧問がこんなツイートをした。

ポドリャク大統領府長官顧問

「戦争を終わらせるためには重火器を(ウクライナとロシア)同等にする必要があります。(中略)決断を待っている」

同等の重火器としてウクライナが支援国に求めている武器とは・・・

▼155ミリ りゅう弾砲1000門

▼多連装ロケットシステム300基

▼戦車500両

▼装甲車2000台

▼ドローン1000機

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「実際にヨーロッパ中から掻き集めても、これだけの兵力を集めるのは大変だと思う。まぁ多めに吹っかけている部分もあるんでしょう…。」

防衛研究所 高橋杉雄 研究室長

「戦車は絶妙な数字。NATOが持っている旧ソ連製戦車を洗いざらい出せば500になるので、計算されたもの。しかし、155ミリ りゅう弾砲1000門ってアメリカが持っているもののかなりの部分を出さなきゃならないので、現実的にはちょっと難しい。多連装ロケット300はアメリカが持ってるものの7割から8割。ニーズと吹っ掛けている部分と、達成できそうなものがうまく混ざっている気がする」

難しい要求だが、これほどの支援がなければ太刀打ちできない兵力にウクライナがさらされていることは間違いない。ただこの必死な要求に西側の指導者たちが疲れ始めているという・・・。

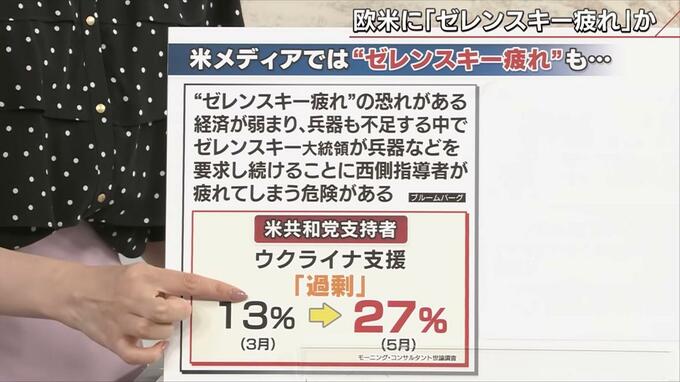

アメリカ・ブルームバーグが次のように報じた。

「“ゼレンスキー疲れ”の恐れがある。経済が弱まり兵器が不足する中で、ゼレンスキー大統領が兵器などを要求し続けることに西側指導者が疲れてしまう危険がある」

アメリカの世論調査でも共和党支持者の中で、“ウクライナ支援は過剰だ”と思う人が、3月の13%から5月には27%に増えている。

西側の武器供与が始まってしばらくは、自分たちが提供した武器によってウクライナが押し返したことが報じられたが、最近ではロシアの優勢が伝えられる。すると西側には“もっと送らなければ”という気持ちの反面、あまり効果は見られないという気持ちが芽生える。加えて当初から供給し続けている対戦車ミサイル“ジャベリン”などは、すでに在庫がなくなりつつある。

そこにゼレンスキー大統領からの強い要求が続く…次第に支援する側が疲弊していくということは確かに考えられる。が、一方で情報戦への懸念もある。

国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤伸輔氏

「実は“ゼレンスキー疲れ”というのを書いているのはアメリカのメディアだけではなく、ハンガリーの新聞などが結構そういうことを書いてます。ハンガリーといえばオルバン首相がプーチン氏と近くて、ハンガリーのメディアはかなり政府寄りが多いですから、“ゼレンスキー疲れ”“ウクライナ疲れ”っていうムードを西側に広めるために多用している可能性もあることを忘れてはいけないと思います」

情報戦にのせられないリテラシーが求められるが、一方で侵略者が利する結果は絶対に避けなければならない。小泉氏は次のようにまとめた。

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「この戦争は長引くと思う、その中で“疲れ”があるかもしれない、ゼレンスキーの物言いにイライラすることもあるかもしれない。でも、侵略した結果、望み通りになりましたっていう履歴は残してはならない。うんざりしながらも付き合っていく…まぁコロナ対策に似た部分があるんじゃないかと思いますね」

一方で高橋氏、はロシアの侵攻から3か月以上たっていることを意識して、ウクライナの問題により注意を払わなければならないという。

防衛研究所 高橋杉雄 研究室長

「ゼレンスキー疲れする前にアテンションの低下…ワシントンポストもウクライナの記事がどんどん小さくなっているし、後ろの方の面に行っている。ゼレンスキー疲れする前に、戦争自体に注意がなくなってきているのではないか。(ゼレンスキー疲れを)ゼレンスキー批判みたいに捉えると、ロシアの情報戦に乗せられていく可能性もあるので注意が必要」

(BS-TBS「報道1930」 6月15日放送より)