一方で、私たちが住宅を建てる際にはどのような注意が必要となるのでしょうか。

地盤に詳しい長岡技術科学大学の大塚悟教授は「住宅を建てる際には、どのような地盤なのかを確認してほしい」とし、やむを得ず軟弱な地盤の上に建てなければならない場合は、何らかの対策が必要になるとしています。

【長岡技術科学大学 大塚悟教授】「宅地の特性に合わせて安全な家を建てる。例えば液状化対策をする。もしくは建物の基礎を十分強くして、液状化が生じた場合にも建物が損傷しないような構造形式をとる。ということで被害は十分防げる」

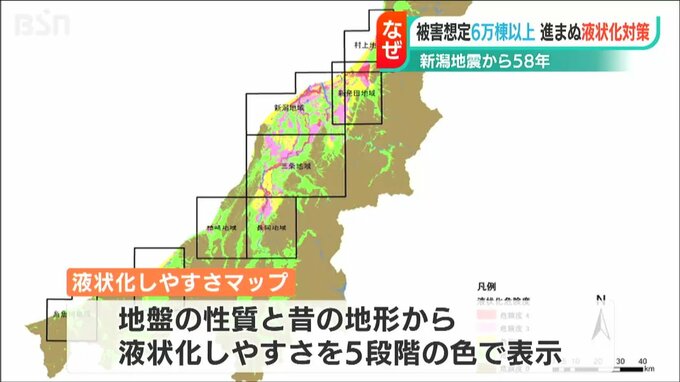

その際に参考になるのが、北陸地方整備局と地盤工学会が作った『液状化しやすさマップ』です。ボーリング調査で分かった地盤の性質をもとに、昔の地形なども考慮され、液状化しやすさが色で5段階で示されています。10年前に全国に先駆けて作られ、ウェブ上で誰でも見ることができます。

【北陸地方整備局 村上和久環境調整官】「必ずしも危険度が高い所で液状化が起きると断定できるものではないので、河川のハザードマップとかとはちょっとものが違う。知ってもらって準備をしてもらう“参考”として使ってもらえればと考えている」

「あくまでも参考情報として考えてほしい」としていて、どの程度発生の確率が高いかまでは表していません。また、すでに住宅が建ててある地盤の液状化対策は、場合によっては数百万円もすることから、個人負担ではなかなかハードルが高いのが現状です。

2011年の東日本大震災や2018年の北海道胆振東部地震…。地震の度に繰り返す液状化現象。新潟県の最新の想定では、地震による液状化の最大被害として、6万棟を超える建物が半壊、およそ1700棟が全壊するとしています。

液状化による被害を止めることはできないのか? そのヒントを探りに、15年前に最大震度6強を経験した新潟県柏崎市を訪ねました。