『実際に子どもが訪ねてくる可能性』がドナー不足に影響か

日本では1948年に始まったとされる精子提供による出産。現在も法律上の規制はない。

国は、婚姻関係がある夫婦に限り精子提供での人工授精(AID)を容認している。その上で無秩序な提供を防ぐために12の病院やクリニックを指定。「同一提供者からの出生児は10人以内」「提供者は原則匿名」などと規定している。

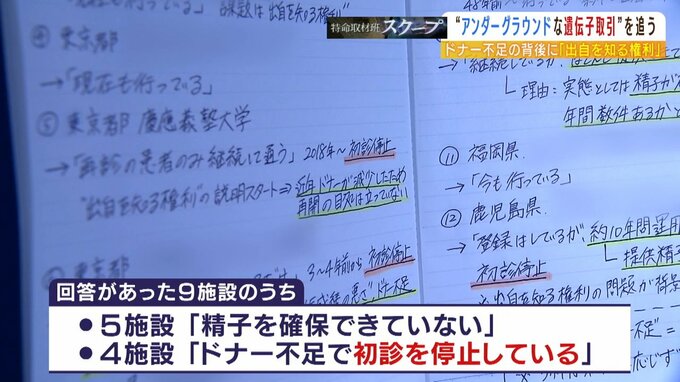

取材班は今回、精子提供を行っているとされる12の医療機関に対して、実施状況を尋ねた。回答があった9施設のうち、5施設が「精子を確保できていない」と答え、4施設が「ドナー不足で初診を停止している」と答えた。

【医療機関からの回答の一つ】

「約10年間、運用していない。提供精子がないため」

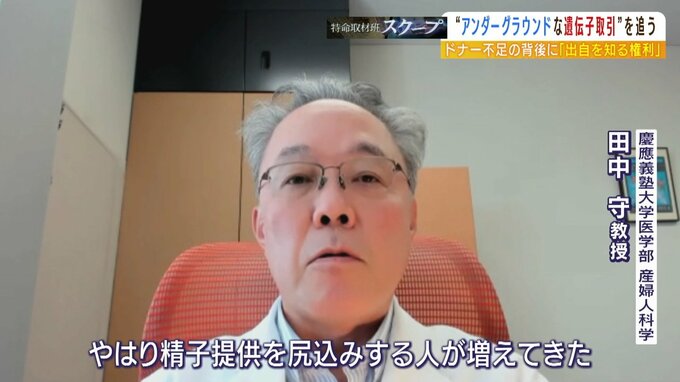

指定機関の1つで2018年に初診を停止した慶應義塾大学。その理由について慶應義塾大学医学部・産婦人科学の田中守教授に直接話を聞いた。

(慶應義塾大学医学部・産婦人科学 田中守教授)

「2018年にドナーの方にいわゆる『出自を知る権利』をしっかりお伝えするように変更いたしました。親を知りたいということで、実際に親を訪ねてこられる可能性が出てくるということを説明したところ、やはり精子提供を尻込みされる方が増えてきた。精子提供のドナーを求めて、アンダーグラウンドに行っているんじゃないかと、安易に予測できます」

『精子提供は純粋な医療…素人間では非常に危険』

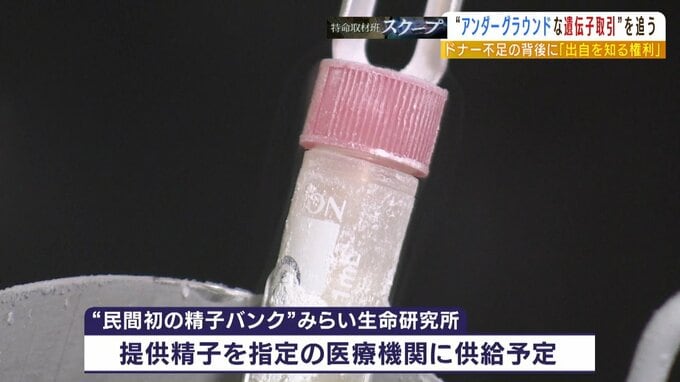

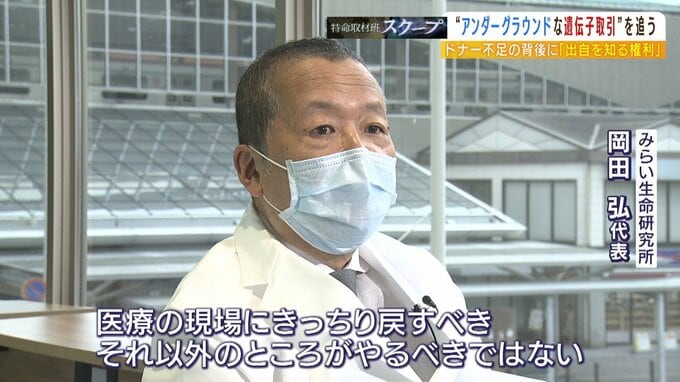

去年、埼玉県内に民間初の精子バンク「みらい生命研究所」が設立された。

(みらい生命研究所 岡田弘代表)

「こういう形で凍結したまま提供する。使うときに溶かす」

この施設では、提供を受けた精子を、指定された医療機関に供給していくという。提供者は、自分の情報をどこまで開示するのか3段階で選択でき、提供しやすい環境を整えようとしている。

医師でもある岡田弘代表は「SNSでの安易な取り引きには危険が伴う」と指摘する。

(みらい生命研究所 岡田弘代表)

「精子というのは感染症のチェックがとても大事なので。素人の間での精子授受では、そういったことに全く注意が払われていないことが非常に危険だと。これは純粋な医療です。ですから医療の現場にきっちり戻すべきなんです。それ以外のところがやるべきではない」