荒川区は全ての中学校に「防災部」 高齢者に呼びかけ

100年たった今も、木造住宅の密集地域は多く残されています。都市防災が専門の東京工業大学の大佛俊泰教授は、密集地域での消火活動の難しさを指摘します。

大佛教授

「(大地震で)ポンプ車の数を大きく上回る火災、つまり同時多発火災が発生する。地震の揺れによって家屋倒壊が起きます。それがもとで道路閉塞が発生する。大渋滞が発生して、消防車の到着が非常に遅れる。非常に困難な状況にさらされる」

大規模火災を防ぐために大事なのは、住民による初期消火です。

東京・荒川区の荒川6丁目。

東京都が、火災や家屋倒壊による危険度が最も高いとしている場所で、消防団の活動も盛んです。しかし、高齢化が進み、担い手不足が懸念されています。

荒川消防団 服部 敏夫 団長

「(消防団員は)50代以上で、構成の比率が高くなっています。顔の見える関係をしっかり作っていくことが、(災害時に)スムーズに動けるきっかけになる」

荒川区の消防団は、子どもたちに親しんでもらおうと、可搬式ポンプやホースを使って作った大きな水溜まりに、どじょうを放すイベントを開催しました。

荒川消防団 箭内鉄也 分団長

「消防団を知ってもらって、将来消防団になってもらえるように、告知しながら、楽しんでもらえたらと思います」

他にもーー

レスキュー部の生徒

「こんにちは、南千住第二中学校レスキュー部です」

近所に住む男性「こんにちは、いらっしゃい」

生徒たち「今日は学校便りを届けにきました」

男性「ご苦労様、いつもありがとうね」

荒川区では、区立中学校の全てに「防災部(レスキュー部)」という部活動があります。

災害時に支援が必要な高齢者と“顔見知り”になり、避難所での生活などを手助けできるようにしているのです。

近くに住む女性

「本当に年を取ると何が起こるか分からないので、若い人が頼りです」

また年1回、近くの保育園と合同で避難訓練も行っています。

荒川区立南千住第二中学校 レスキュー部の女子生徒

「地域の人となるべく多くの人と関わっていけるように、自分から挨拶したりすることを心がけています」

「地域全体が安全になれるような行動をとっていきたいなと思います」

100年前の大震災について語った証言テープ。悲惨な経験があったことを改めて知り、地域の防災力を高めることが、次の震災に備える第一歩です。

どこが避難場所?“誰も聞いてなかった”

山本 恵里伽キャスター:

今回取り上げたこの168本のカセットテープ。収められている証言の中には地震発生直後に関するものもありました。

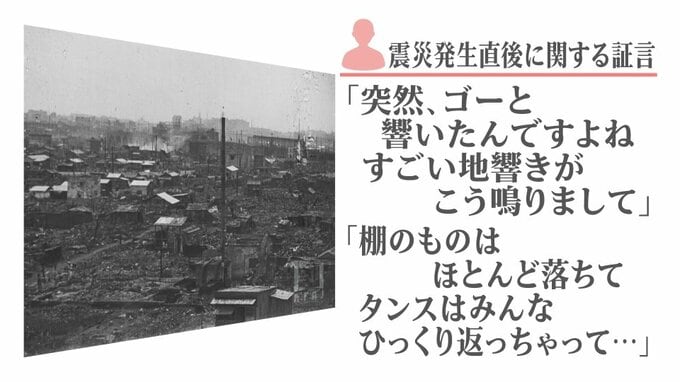

震災発生直後に関する証言

「突然、ゴーと響いたんですよね。すごい地響きがこう鳴りまして。棚のものはほとんど落ちて、タンスはみんなひっくり返っちゃって…」

「通りに出たって、みんなもう怪我人とかですね。家が両側からつぶれたり、けが人でもう血だらけになったり、だからもう右往左往ですよね…」

小川彩佳キャスター:

とても具体的で非常に生々しく響いてくる証言です。

山本キャスター:

その当時の様子が浮かび上がってくるようですよね。

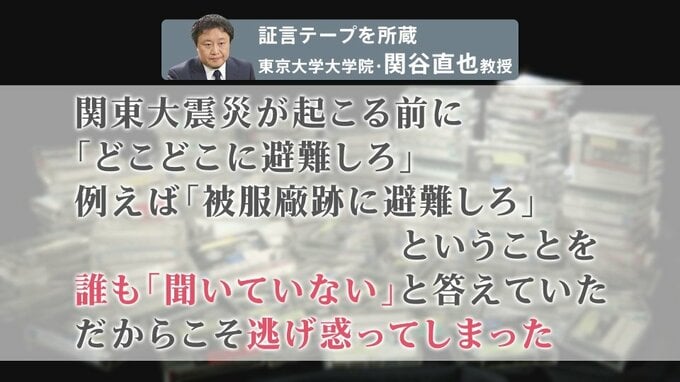

こうした証言テープについて、証言テープを所蔵する東京大学大学院・関谷直也教授はこのように話しています。

「関東大震災が起こる前に『どこどこに避難しろ』例えば『被服廠跡に避難しろ』ということを誰も『聞いていない』と答えていた。だからこそ逃げ惑ってしまった」

「現代に生きる我々は、これほどの大規模な地震火災からの避難を経験していません」

「災害時は、あらかじめ避難する場所を決めておく必要があることを伝える重要なメッセージだと思います」

小川キャスター:

関東大震災から100年と聞くと、もう遠い昔のことのように感じてしまいますが、決して過ぎ去った危機ではなく、今も現実に起こりうる悲劇なんだなということが、より身近にそしてよりリアルに感じます。

こうした証言から学ぼうという姿勢を1人でも多く持ち続けることが、未来の被害を防いでいくことに繋がっていくのだと思います。