■「自分ごととして」首都直下地震の被害想定10年ぶり見直し 初めて盛り込んだ「災害シナリオ」

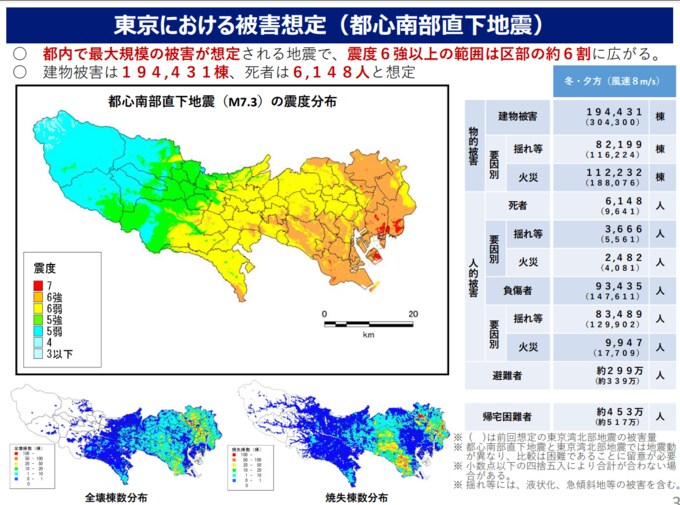

今後30年以内に70%の確率で発生すると予測されている首都直下地震。中でも、最大の被害が想定されているのが、マグニチュード7.3の都心南部直下地震です。死者は約6200人、建物は約19万4400棟と推計されています。

東京都は今回、実際に首都直下地震が起きた際の被害想定を、10年ぶりに見直しました。その中で初めて盛り込まれたのが「災害シナリオ」。地震が起きた時、自分の身に何が起きるのかを考えてもらおうと、被災した場所によってどんな被害が発生するかが、時系列に沿ってまとめられています。

首都直下地震が起きたらあなたはどう行動しますか?東京都のシナリオを元に、ある家族の被害を考えてみました。

■都心南部直下地震が発生 そのとき“あなた”は?

冬の午後6時、最大規模の被害が想定される都心南部を震源とする直下地震が発生。23区の6割を震度6強以上の揺れが襲いました。建物の倒壊や火災が相次ぎ、電気や水道などライフラインも寸断されます。

■【ケース1】仕事で外出中のあなたは…

東京・丸の内。仕事で移動中だった太郎さん(45)。

オフィス街は、帰宅する人や飲食店を目指す人などで溢れていました。突き上げるような揺れと共に、建物の壁が崩れ、看板などが次々と落下、辺りに悲鳴があがります。太郎さんは、とにかく広いところに逃げようと、皇居前の広場に避難します。家族の安否を確認するためスマートフォンで連絡を取ろうとしますが、電話もSNSもつながりません。通信アクセスの集中や通信ケーブル損傷の影響です。

東京駅に向かうと、駅前は大混雑していました。鉄道は全て運休していて、いつ復旧するか分かりません。道路も信号が止まり車は身動きがとれません。歩いて家を目指す人達が、車道にもあふれています。どうやって家に帰ろうか。太郎さんは呆然と立ち尽くしました。

東日本大震災でも問題になった「帰宅困難者」。首都直下地震では約453万人にのぼると推計されています。

困り果てた太郎さんがたまたま入ったオフィスビルは、行き場のない人を受け入れる一時滞在施設になっていました。水やパンが配られ、夜は毛布を受け取ってロビーで寝ることができました。結局、太郎さんはそこで二晩過ごし、帰宅できたのは地震発生の3日後。道路や鉄道の寸断が長引く地域では帰宅できない状況が長く続く恐れもあります。

■【外出中の対策】すぐに帰宅“せず”一時滞在施設などへ

帰宅困難者が一斉に家を目指せば、道路が混雑し緊急車両が通れなくなるなどし、救助活動の妨げとなる可能性があります。そのため東京都は、人命救助のタイムリミット72時間=3日間は、帰宅しないよう求めています。職場や学校などで被災した場合はその施設に留まることができますが、外出中の場合は行き場所を失ってしまいます。そうした人を受け入れるため、都内には1155か所の「一時滞在施設」が確保されています。

そのひとつ、東京・丸の内の「丸ビル」。丸ビルなどを所有する三菱地所は東日本大震災の際、買い物客など行き場所のない帰宅困難者を受け入れました。約3500人が3日間過ごせるよう、水や食糧、毛布を備蓄するほか、非常用発電機も用意しています。

三菱地所防災担当 三隅寛己さん

「丸の内周辺のエリア防災を担うものとして、企業としてできることを考え、地震が発生したら、まず社員全員、基本的にはこのエリアに駆けつけてきて、現場の方々と一緒に、帰宅困難者の対応等に当たることにしています」

新宿の東京都庁も「一時滞在施設」です。倉庫には「スマートフォン・携帯充電できます」と書かれた大型のモバイルバッテリーが数多く保管されています。太陽光で発電し電力を貯められる蓄電池も用意されています。スマートフォンは、普及率が10年前の15%から93%と大幅に増加し、今や欠かせない「生活インフラ」です。バッテリー切れや通信アクセスの集中などで使えなくなると、安否確認や情報収集などができず、混乱が予想されます。

都庁では▼安否確認の方法(災害用伝言ダイヤル「171」など)、▼家族の集合場所、▼避難場所や水を確保できる場所などをあらかじめ確認しておくことが大切だとしています。