地域猫に認定されるための決まりごと

地域猫に認定されるには、いくつかの決まりがあります。

まずは、周辺住民の理解と自治会長の承認を得なければなりません。

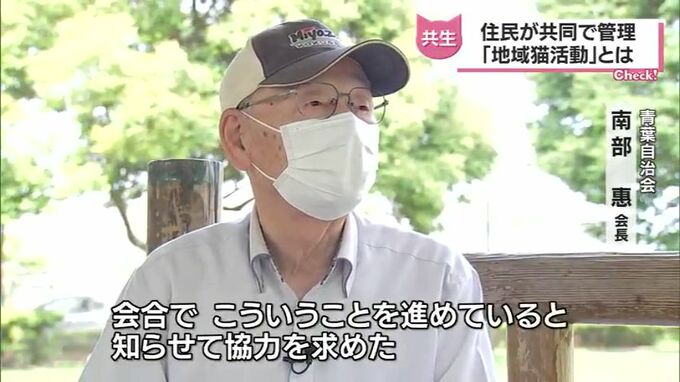

(青葉自治会 南部 惠 会長)

「保健所からパンフレットをもらって班回覧したり、会合でこういうことを進めていますと知らせて協力を求めた」

住民らの理解が得られると、地域のまちづくり推進委員会から予算がおりて、不妊や去勢の手術ができます。

以前、この地区では野良猫の繁殖によるトラブルが絶えませんでしたが、今では、一代限りの命として住民に見守られながら「地域猫」が暮らしています。

(地域猫を世話している津曲佳代さん)

「共生は大事。人間にとっても生き物は大事。命だから大切な命」

住民の理解に人材と資金が必要

ただ、地域猫を管理するには住民の理解に加え、人材と資金が必要で、一般的に活動が広がっているわけではありません。

そのため、NPOなどが独自に不妊・去勢手術をして繁殖を防いでいます。

(NPO法人まち・ねこ環境向上委員会 山本清美理事長)

「地域猫に至るまでのハードルが高くて野良猫が飽和状態の宮崎では、まずは避妊去勢手術からということで頑張っているところ」

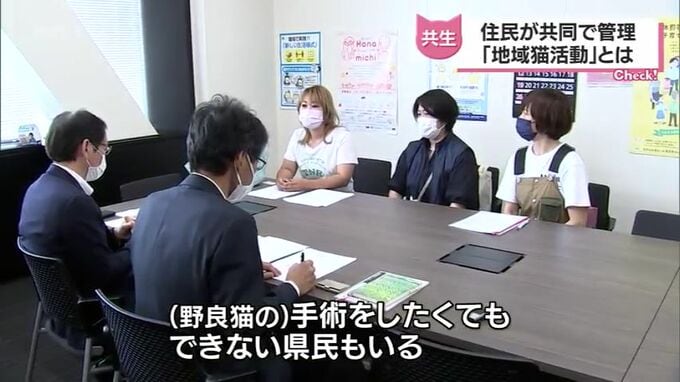

こうしたなか、県内3つの動物愛護団体は、先週、県に対し、野良猫への不妊手術の拡充を求める要望書を提出しました。

(動物愛護団体の代表)

「手術の頭数を増やすにあたって、今、手続きがとても難しいので(野良猫の)手術をしたくてもできない県民もいる」

(宮崎県福祉保健部 重黒木 清 部長)

「できるだけ頭数を増やしたい。いろいろなところと連携しながら手術頭数の拡大に向けて拡充を検討したい」

(NPO法人まち・ねこ環境向上委員会 山本清美理事長)

「猫の問題に関して苦情数はダントツなので、市民、町民の問題として各自治体が取り上げてくださるともっと進歩していく、進化していくと思う」

人と猫、お互いが暮らしやすいまちを目指す取り組みが少しずつ前に進んでいます。

※MRTテレビ「Check!」6月8日(水)放送分から