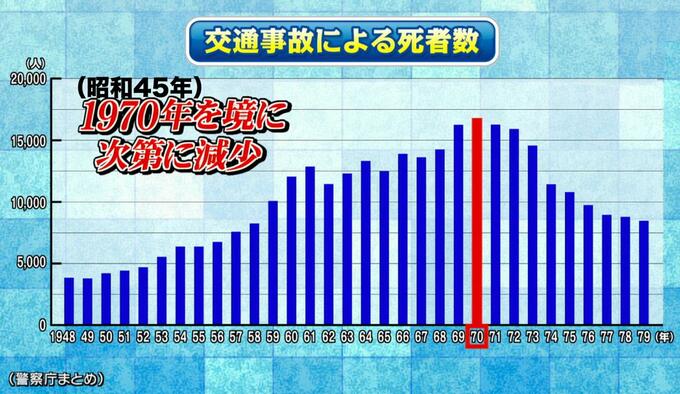

昭和46年(1971年)以降、徐々に減少した交通事故死者数でしたが、昭和55年(1980年)から再び増加に転じます。昭和63年(1988年)にはついに1万人を超えました。「第二次交通戦争」の始まりです。

(前編・後編のうち後編)

順調に減った交通死亡事故でしたが…

昭和45年(1970年)にいったんピークに達した交通死亡事故でしたが(第一次交通戦争)、その後、交通警察官の増員や、歩道などのインフラの充実、法規制の強化、交通安全教育の普及などで、次第に死者数は減っていきました。

第一次交通戦争は終焉を迎え、その後、交通死亡事故は漸減すると思われたのです。ところが日本においては、特に地方でクルマ社会が急速に進展し、クルマの台数が増えました。同時にクルマ自体も高性能化し、免許取得年齢も若年化します。それにともない交通死亡事故はふたたび増加に転じたのです。

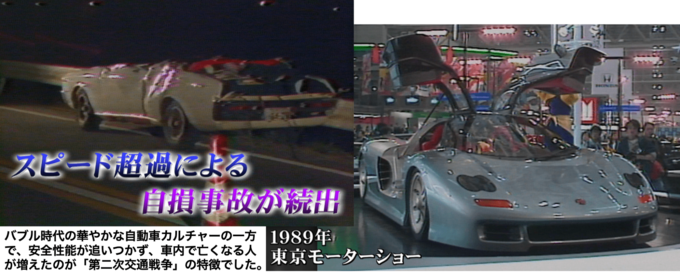

バブルと暴走族と

特に80年代の半ばを過ぎたあたりから、クルマ同士や自損事故が増え始めたのが特徴的でした。日本経済がバブルに向かってまっしぐらに進んでいた時代です。

当時の若者は新人類と呼ばれた世代、あるいはその次の第二次ベビーブーマーと呼ばれた世代です。

その彼らが高級スポーツカーに乗ったり、(一部は)暴走族になったりしました。自損事故が増えたのもこの時代の特徴で、この傾向は80年代後半から1995年頃にかけて続いたといえます。