「安全はカネになる」というシフトチェンジ

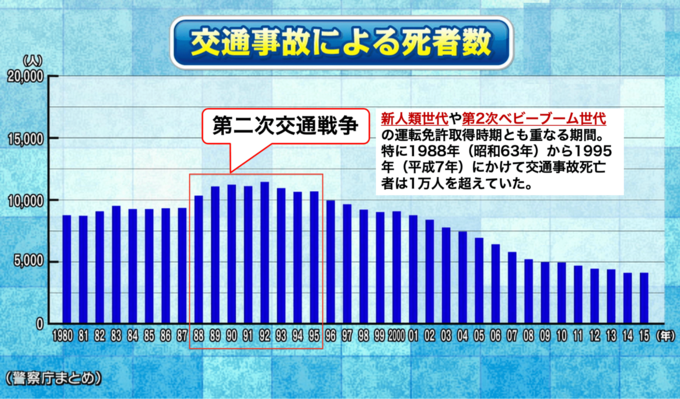

第二次交通戦争は「クルマの中の人が死ぬ」。しかし従来、安全性能というのはあまり顧客に重視されませんでした。要するに「安全はカネにならない」というのが常識だったのです。しかし、あまりにクルマの中で人が死にすぎる。それが毎年突きつけられた現実でした。

メーカー各社は「安全」についての対策と周知に注力します。エアバッグやABS(アンチロック・ブレーキ・システム)の普及はまさにこの頃。車内の死亡者を大いに減らし、それは顧客にも「スゴい」「ハイテク」「カッコいい」とアピールしたのです。

つまり、安全がカネになり始めました。また「衝突安全ボディ」は、単純に頑丈な車体を目指すのではなく、あえてクラッシャブルゾーンを作り、室内を守るというコンセプトを一般化しました。

行政もさまざまな対策で「官民一体」実現へ

一方、行政は行政でシートベルト装着の徹底、飲酒運転の厳罰化、チャイルドシートの義務化などを繰り広げ、これらの施策は交通死亡事故の減少に大いに役立ちました。

第二次交通戦争は1992年をピークにようやく終息に向かいました。それはもしかしたら「官民一体」のキャンペーンが、最もうまくいった例だったと言えるかもしれません。

あれから30年経った現在、年間の交通死亡事故件数は4000人を切るまでになりました。ピークだった1970年のおよそ4分の1にまで下がった勘定になります。

しかし、高齢ドライバー問題や自転車事故比率の上昇など、交通事故問題は終わったわけではなく、今後、自動運転などに期待が集まっています。

(アーカイブマネジメント部 疋田 智)