北海道・知床沖で沈没した観光船は26日夜につり上げられ、27日午後に港へ着岸しました。専門家は、今回の事故の原因究明の手がかりを「船体の下部」にあるとしています。傷や穴のほか、割れた窓に操作レバーの状態など・・・今後の原因究明のポイントについて詳しく解説します。

■2回目の沈没から引き揚げまで 今後の捜査への影響は?

ホラン千秋キャスター:

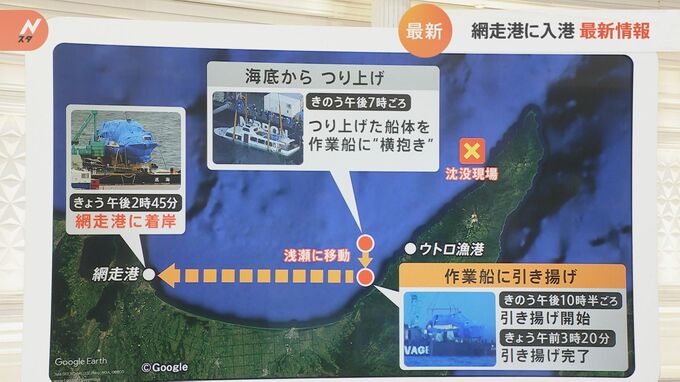

5月26日に「KAZU1」が、水の中から姿を現しました。その後、引き揚げ作業が行われまして、5月27日午前3時半頃、無事完了したということになります。

そこから網走港に移動し、5月27日午後2時45分頃、網走港に「KAZU1」が到着したということになります。

水の中から引き揚げられた船体、どんなところに注目すべきなのか。

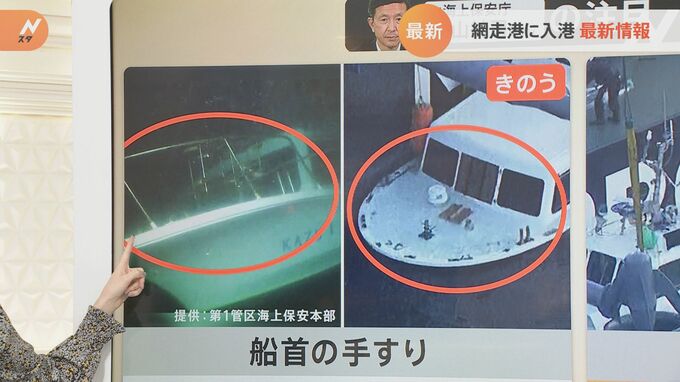

まずは、船首の手すりに関してなんですが、「KAZU1」がつり上げ作業を行ってる際に、再び沈んでしまったんですけれども、そのときに外れたと言われていました。実際に、水中の写真と5月26日に引き揚げられたときの写真を比べてみますと、付いていた手すりがないということがわかりますよね。そして他にも後方の手すりも、少し歪んでいるような、曲がっているようになっているんです。

これに関しては、“曲がっているが沈没に至るような損傷ではない”として、今回の事故の原因究明の手がかりは「船体の下部」だと考えられます。ただ、下部については見ることができませんので、他に上部で気になるところを見ていきましょう。

2021年の「KAZU1」の写真と5月26日の「KAZU1」の写真を比べてみますと、船の前方に窓が3枚あるのですが、中央の窓が割れています。しかし、船内から板が張ってあります。これは“船内にあるものが外に出ないように”ということで潜水士の方が塞いだものと見られています。

しかし、正面の3つの窓で割れているのは、中央の部分だけです。一体なぜなのかということに関してです。

日本水難救済会常務理事 遠山純司さん

「急激に沈んだ場合、水圧で中央以外のガラスも割れるはず」

「ゆるやかに沈んだのでは」

井上貴博キャスター:

沈没したときは100mほど沈み、その後、引き揚げ作業中にまた落下して108m沈没。かなりダメージを受けているのかなと思っていたんですが、手がかりはある程度残されていそうですか?

遠山さん:

今回、2回目の沈没ですね。これは決して望ましい話ではないんですけども、幸い沈んだところの海底が柔らかい砂地だったということ。それから着点も船底を下にして、ダメージの少ない形で沈んだということですね。

それと傷が今回付いたとしても、前回引き上げる前に、船底の傷というのは全部ビデオやカメラで証拠化しています。今回、新たな傷ができたとしても過去の傷との比較ができるということで、今後の捜査に対する影響というのは限定的だと考えております。

井上キャスター:

水抜きは、やはり相当慎重に、時間もかかるのでしょうか?

遠山さん:

これはポンプを使って排水することになります。船内にあるものが、散逸しないように注意はするのでしょうが、比較的早くできると思いますね。