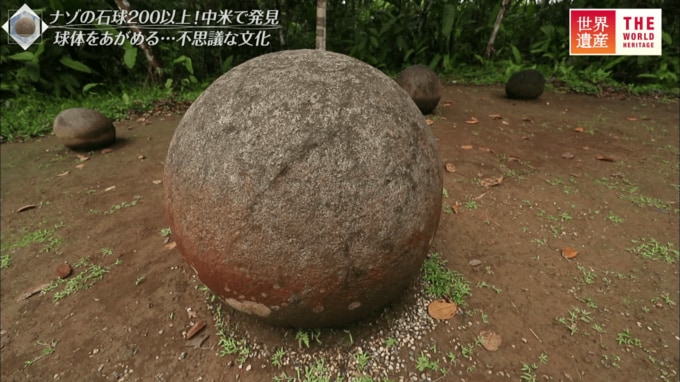

多くはほぼ完全な球体で、小さいものは直径70センチ、大きなものは2メートル。最大の石球は直径2メートル66センチで、重さは24トン。こんな石の球が森の中にゴロゴロと転がっている様はシュールですらあります。

世界遺産はユネスコの登録リストに正式名称を記載するのですが、これは「ディキスの石球のある先コロンブス期首長制集落群」といいます。コロンブス、つまりスペイン人が南米にやってくる以前にあった先住民の集落跡という意味で、「リオ・ピントゥラスの手の洞窟」と同じく先住民がこうした石球を作ったとされます。古いものは1000年以上前のもの。

しかし作った理由ははっきりせず、首長など有力者の権力の証しとしてとか、精霊と交信するための道具として作ったとか、諸説あります。石球の多くは発見された場所から他の場所に移されてしまい、今では街角のオブジェになってしまっています。

巨大な石の壺が2000個以上も点在

世にも奇妙な世界遺産、三つ目はアジアで、ラオスのシェンクワン県にある「ジャール平原」です。

こちらは巨大な石の壺が2000個以上も平原や森にゴロゴロ点在しています。伝説では巨人の酒杯とされ、大きなものは高さ3メートル以上、重さは6トン。壺の中に人が入ることが出来る大きさです。

世界遺産としての正式名称は「ジャール平原~シェンクワン県の巨大石壺群」。ジャール平原と名付けたのは植民地時代のフランス人で、ジャールとはフランス語で「壺」を意味します。石壺を切り出した場所も見つかっているのですが、誰が何のために作ったのか、いまだハッキリしたことは分かっていません。

周囲から人骨が大量に見つかっていることから、現在有力なのは古代の先住民が骨壺として使ったという説や、地中に埋葬する前に壺の中で遺体を風化・白骨化させるために作ったという説です。

こうした世にも奇妙な世界遺産に共通するのは、文字の資料が残っていないため、正体がはっきりしないという点です。

また「リオ・ピントゥラスの手の洞窟」と「ディキスの石球」の場合は、ヨーロッパ人が中南米を植民地支配していく過程で、作った先住民の人々の文化が伝承されず断絶してしまっているという共通点があります。「リオ・ピントゥラスの手の洞窟」では、文化の伝承者であった先住民テウェルチェは16世紀以降、南米にやってきたスペイン人に虐殺されて、リオ・ピントゥラス周辺からはいなくなってしまっています。「ディキスの石球」でも、作った先住民の末裔とされる人々は現在もコスタリカにいますが、やはり石球に関する正確な伝承は途絶え、制作の目的ははっきりしないのです。

世界遺産に登録されるためにはいくつかの条件があり、そのひとつに「かつて存在した文化・文明の証しであること」というがあります。今回紹介した3つの世にも奇妙な世界遺産は、失われた文化の証しとして世界遺産になり、失われた文化ゆえに正体がはっきりしないのです。

執筆者:TBSテレビ「世界遺産」プロデューサー 堤 慶太