周知されない“学校・家庭以外の居場所”

小川彩佳キャスター:

ここからは取材した社会部・岡村仁美記者に聞きます。まずは不登校の小中学生の状況について改めてお伝えください。

社会部 岡村仁美 記者:

文科省の調査によると、不登校の小中学生は9年連続で増加し、2021年度には過去最多の約24万5000人となっています。特に小学生は、直近10年で約4倍と、増えている割合は大きいんですね。取材をさせてもらった楓太さんも小学生でした。

調査に当たった文科省は、新型コロナによる一斉休校などの影響もあるのではないかというふうにしています。

そして、不登校児の91.3%が主に自宅で過ごしているという調査結果もあるんです。

※登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク(複数回答)

小川キャスター:

お子さんが不登校になることで保護者の皆さんも様々な困難に直面することになりますよね。

社会部 岡村仁美 記者:

そうなんですよね。

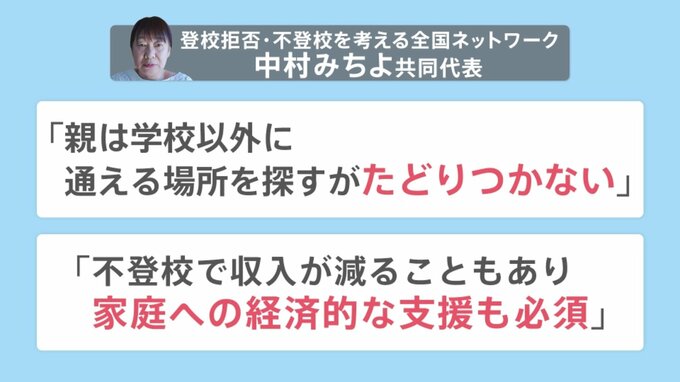

お話を伺った登校拒否・不登校を考える全国ネットワークの中村みちよ共同代表は、

「親は学校以外に通える場所を探すがたどりつかない」「不登校で収入が減ることもあり、家庭への経済的な支援も必須」だというふうに話していました。

民間のフリースクールというのは基本的には有料なので、自治体によってフリースクールに通う家庭に助成を始めているというところもあるんですが、まだ一部にとどまっているというのが現状です。

山本恵里伽キャスター:

学校・家庭以外の居場所となると私自身も思い付かないです。もしかしたらフリースクールなどが身近にあったのかもしれないですけど、知らないので、もっと周知される必要があるという気がしますね。

小川キャスター:

お子さんによって状況も様々で、デリケートな問題だけになかなか連帯することが難しい。本当にご家庭単位で孤独を抱えることにも繋がってしまうのかなというふうに感じるんですけれども。

これまではどうにかして学校に通えるように、不登校を脱していくという登校対策が行われていたような気がします。

社会部 岡村仁美 記者:

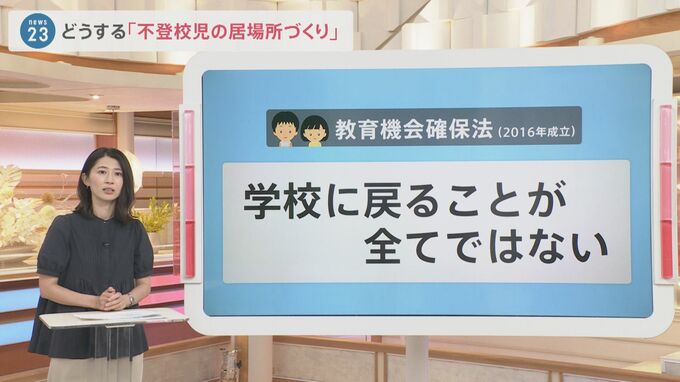

長年、そうだったんですよね。ただ、文部科学省も方針転換をしているんです。

2016年成立「教育機会確保法」では、「学校に戻ることが全てではない」というふうに方針を変えたんですね。様々な学びの場を確保するということを国も目標としているんです。

ただ、今回取材をしたなかで、多く聞かれた声というのは、「学校という画一的な場所に合わない子どもが多くなってきているのではないか」という声なんです。

不登校になっている子どもは、その子によって、事情はそれぞれ全然違いますので、その子によって必要とする支援というのも違ってくるわけです。なので、その子に合った学ぶ場所を選択できるように、選択肢を増やすという意味でも、民間だけではなく、行政の支援というのも必要になってきているというふうに感じました。