地下には流体の通り道? 「見えない水」を“見える化”

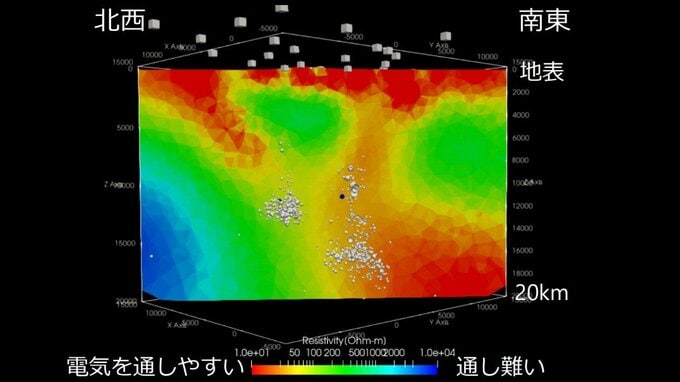

流体のありかを調べる研究も進んでいます。京都大学防災研究所の吉村令慧教授は、電流や磁気をもとに地下の構造を明らかにする研究を行っています。水などの流体は電気を通しやすいため、地下の電気の通しやすさを測ることで、流体がある領域を確認できるというのです。

こうした電気を通しやすい領域は、2007年の能登半島地震でも震源近くにあることが分かっていて、流体が地震を引き起こした可能性が指摘されています。

吉村教授らは2021年11月、珠洲市や能登町、輪島市の合わせて32か所に観測機器を設置し、地表から深さ20キロまでの構造を三次元的に解析しました。その結果、地震活動が始まった南側の領域の地下深くに、電気を通しやすい領域を発見。さらにその領域は、地震活動が活発な北側の領域に向かって続いていました。地下深くから流体が供給され、北側に流れていったとする西村教授らの仮説を裏付ける結果です。

吉村教授は「地震活動と非常に調和的な結果になっている。流体の存在を強く示唆する構造だ」としています。

研究グループは、陸上での観測機器を追加したほか、2022年9月には珠洲市周辺の海底にも機器を設置しました。今後は、連続した観測を行うことで、地震活動の推移予測につなげたいとしています。