元日に石川県能登地方で最大震度7を観測した地震。被災地では大規模火災や津波の被害が徐々に明らかになってきています。珠洲市周辺ではおよそ3年にわたって活発な地震活動が続いていて、珠洲市では2023年5月にも、震度6強を観測していました。

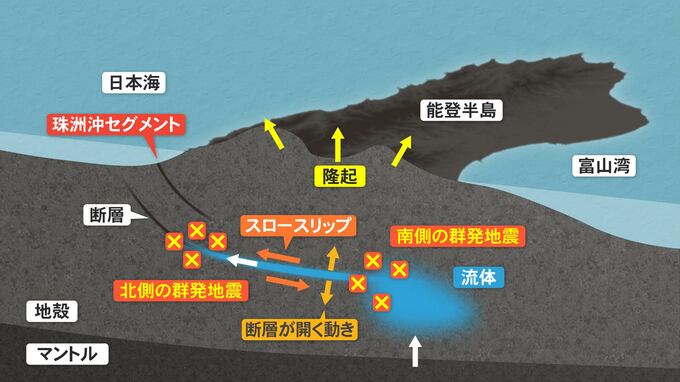

この震度6強の後、研究者の間では大きく分けて2つのシナリオが考えられていました。そのうち「一番怖いシナリオ」と考えていたのが、「流体が活断層の深い所に達して、それがきっかけで大地震が起こる」こと。2023年5月のM6.5の地震が、“珠洲沖セグメント”と呼ばれる活断層でも地震を誘発するという考えです。

京都大学防災研究所の西村卓也教授は「活断層が隣にあるということは、隣で火事が起こっているのと同じような状態。危ない状態であることは間違いない」と指摘していました。2023年6月に取材した解説記事です。

(以下、情報は2023年6月時点のもの)

石川県珠洲市(すずし)周辺では2年半にわたって活発な地震活動が続いています。震度1以上の地震はこれまで400回以上に上り、2023年5月5日にはマグニチュード(M)6.5の地震で最大震度6強の揺れを観測しました。政府の地震調査委員会は、一連の地震活動は「当分続く可能性がある」として、今後も強い揺れに注意するよう呼びかけています。地震はなぜ起こるのか、いつまで続くのか。研究の最前線を取材しました。

能登半島先端にある“本州最少の市”

石川県珠洲市は、県庁所在地の金沢市から車で2時間余り、日本海に突き出た能登半島の先端に位置しています。塩田(えんでん)と呼ばれる砂浜で海水を乾かして作る塩や、市内で産出される珪藻土を使った七輪、独特の黒色に仕上がる「珠洲焼」などが特産品として知られています。一方、人口約1万3000人のうち、半数以上は65歳以上の高齢者で、深刻な過疎化・高齢化に直面しています。

能登半島周辺では過去にも規模の大きな地震が発生しています。1993年2月7日の能登半島沖地震(M6.6)では、当時の震度階級で、輪島市で震度5を観測し、珠洲市を中心に30人がけがをしました。また1人が死亡、338人がけがをした2007年3月25日の能登半島地震(M6.9)では、珠洲市でも震度5強の揺れを記録しました。

「震度5弱~6強ありうる」 研究者が2年前から警鐘

珠洲市周辺で地震活動が活発になったのは2020年12月ごろ。当初は、珠洲市南部の飯田地区周辺で活動が活発でしたが、その後、震源が徐々に西側の若山地区や、日本海に面した大谷地区・狼煙(のろし)地区など、北側・東側の領域にも広がっていき、東西南北4つの震源域に分類されるようになりました。

研究者の間では、早い段階から規模の大きな地震への警戒が高まっていました。金沢大学の平松良浩教授は2021年7月の取材に対し「震度5弱、6弱、6強の揺れになることは考えられる」と指摘していました。

2021年9月16日にはM5.1の地震が発生し、珠洲市で最大震度5弱を観測。さらに2022年6月19日にはM5.4(最大震度6弱)、翌20日にはM5.0(5強)の地震が相次いで発生しました。地震活動はその後も収束することなく、震度1以上の地震は2021年は70回、2022年は195回に上りました。

「群発地震」とは 収束まで数年かかるケースも

このように長い期間にわたって続く地震活動を「群発地震」と呼びます。

日本国内で起こる典型は「本震―余震型」と呼ばれるもので、一度大きな地震が発生した後、時間が経過するにつれて余震の回数が少なくなっていくパターンです。これに対し「群発地震」は、明確に本震と呼べる大きな地震がなく、長期間にわたって地震を繰り返していく現象です。収束まで数年かかるケースもあり、1965年から1970年にかけて長野県で発生した「松代群発地震」では震度1以上の有感地震が6万回を超えました。

群発地震は活火山の周辺で多くみられる現象ですが、珠洲市の周辺では活火山は知られていません。なぜ火山がない地域で、これほど長く地震が続いているのでしょうか。