能登地方には東京ドーム23個分もの“水” 過去には“水”が地表に噴出した例も!

さらに、能登地方の“水”の量も明らかになりました。研究チームの分析では、2020年11月から2022年12月までの約2年間でプレートから湧き上がった“水”は約2900万立方メートル。東京ドーム約23個分にのぼります。研究チームの観測が独自に捉えた地殻変動では、“水”によって地面が膨らみ、最大 約7cmの隆起が観測されました。

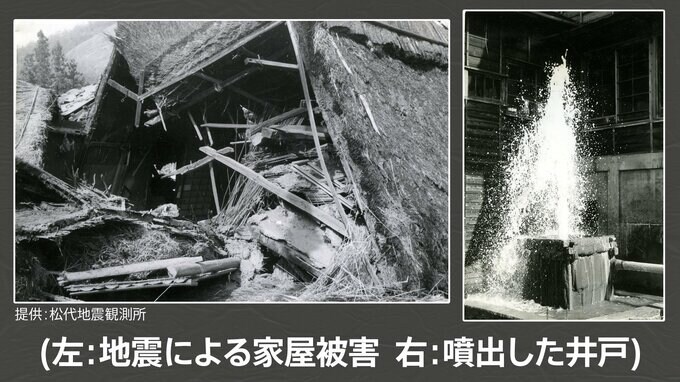

こうした大量の“水”による地震は、今回が初めてではありません。1960年代後半から1970年代にかけて長野県付近で発生した松代地震も、地中の“水”による地震でした。地震活動は5年以上続き、震度1以上の地震は6万回を超えました。さらには地下に溜まっていた“水”が地表に湧き上がり、井戸からお湯が噴出したり、大量の湧き水が出たりしました。

ーー水が地面に噴出するとどうなるのでしょうか。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「この“水”は普通の水ではなく、ものすごく濃い温泉水のようなものです。塩分をはじめ、いろいろな成分を含んでいます。松代地震では、湧き水によって農作物に大きな被害が出ました。もし能登で吹き出したら、様々な影響が出ると思います」

“水”による地震は全国どこでも起こりうる 巨大地震への備えを

60年前は長野、いまは能登地方を襲う、“水”による地震。こうした現象は、ほかの地域でも起こりうるのでしょうか。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「そうですね。日本列島はほぼどこでも、下に海のプレートが沈み込んでいます。能登地方が特別というわけではなくて、東日本でも西日本でも、どこでもこういった現象が起こる可能性はあると思います」

海のプレートは海水を含んでいるので、今回の能登地方と同じように、プレート由来の水が地中へと湧き出し、地震を誘発する可能性があるといいます。さらに、“水”の動きは大地震の発生を促進させる可能性もあるというのです。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「“水”とスロースリップの効果が合わさると、周辺で地震が起こりやすくなります。能登地方のまわりにはマグニチュード7程度の地震を起こしうる活断層がありますから、今後さらに大きな地震が起こる可能性があることを考えなければいけないと思います」

日本各地に潜む“水”地震のリスク。いつ起きてもおかしくない大地震から身を守るには、日頃の備えが重要です。気象庁は「備えというと備蓄に目が行きがちだが、まず家具の転倒防止など、怪我をしない、生きのびるための対策をしてほしい」としています。