「家が潰れるかと思った。地面がぐるぐる回っているような感じだったー」

ゴールデンウィークの石川県能登地方を襲った、最大震度6強の地震。同じ日の夜には最大震度5強の地震も発生しました。その後も地震は続き、震度1以上を観測する地震の回数は、5月だけで121回にのぼっています。

能登地方では、2022年6月にも震度6弱と震度5強が2日連続で発生し、大きな被害が出ました。気象庁によると、この地域の地震活動は2020年12月ごろから活発な状態が続いているといいます。なぜ能登地方では地震が続くのか。原因の解明に挑んでいるのは、京都大学防災研究所の西村卓也教授らのチームです。西村教授は「能登地方と同じような地震は日本各地で起こる可能性がある」といいます。

判明した地震多発の原因 大量の“水”が引き起こす現象とは

西村教授らの研究チームは、人工衛星を使い、能登半島周辺の観測点の位置を計測するなどの方法で、地震を引き起こす地殻変動について調べています。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「これまでも研究の経過を地震調査委員会などに報告してきたので、すでに能登地方の地震に『流体』が関与しているという説は、知られているところだと思います。今回新たに、この『流体』が地震を引き起こすメカニズムが明らかになりました」

能登地方の地震活動には「流体」が関与しているのではないかという仮説が地震研究者の間で有力視されています。「流体」とは液体と気体の総称ですが、西村教授によると、能登半島の地下にあるのは、水である可能性が高いといいます。

ーー“水”はどのように地震を引き起こしているのでしょうか。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「“水”が直接断層に作用するのではなく、“水”が引き起こす『スロースリップ』が重要なファクターだということがわかってきました」

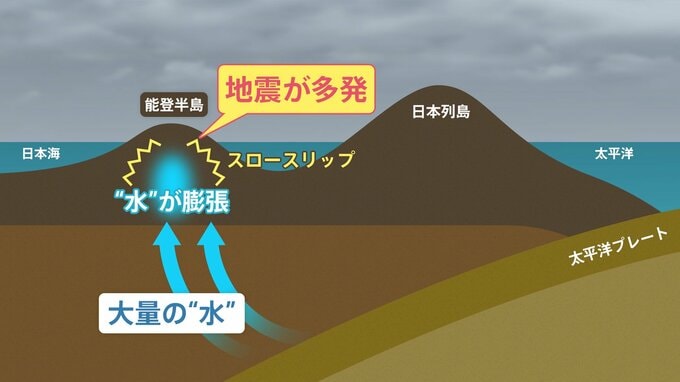

スロースリップとは、断層がゆっくりとずれ動く地殻変動の一種で、通常の地震とは違い、地上で人が揺れを感じることはありません。しかし、スロースリップの動きが地表近くの断層をずらすと、周囲に地震を誘発します。今回の研究で、能登地方では地中の“水”がスロースリップを引き起こしていることがわかったといいます。

その仕組みはこうです。東日本の下に潜り込んでいる太平洋プレートは、もともと太平洋にあったものが移動してきているため、海水を含んでいます。海水を含むプレートが地中へと潜り込んでいくと、圧力が強まったり、温度が高まったりして、水だけが分離します。西村教授によると、こうして分離した水などが湧きあがり、能登半島の地下深くに溜まっていると考えられています。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「今回の研究で、“水”があるのが深さ16km程度だということがわかりました。日本の内陸部での地震は、平均的に深さ15km以浅のところでしか起こらないと考えられています」

西村教授によると、能登半島でも、地震が起こるのは15kmより浅いところ。つまり“水”のある場所は、直接地震を引き起こしているにしては深すぎるのです。“水”と断層の動きを繋いでいるのがスロースリップだといいます。

西村教授によると、能登地方では、地中に溜まった“水”が膨張することで断層帯を膨らませたり、“水”自体が断層帯の中に入り込んで摩擦力を小さくしたりして、スロースリップを引き起こしています。その動きが、さらに周囲の断層を動かし、歪みを高めて地震を引き起こす、という2段階のメカニズムだと考えられるということです。

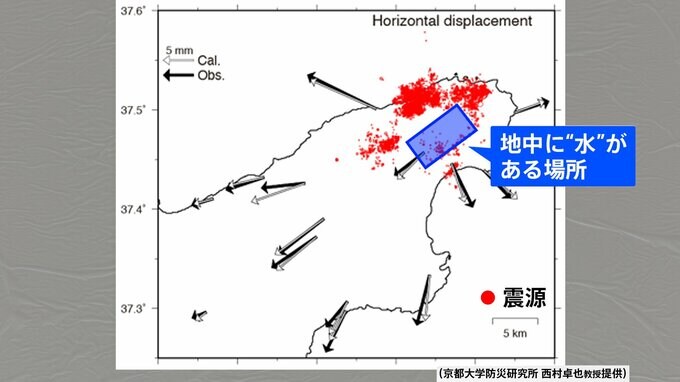

去年までの地震の震源と“水”の位置関係を見てみると…

“水”によるスロースリップが周囲に地震を引き起こしているので、“水”の真上よりも、むしろそのまわりで頻発していることがわかります。