「亡くなった人に施す医療」1000人以上の遺体を画像診断

死因が分からず、事件や事故との関連を否定しきれないものを「異状死」といいます。

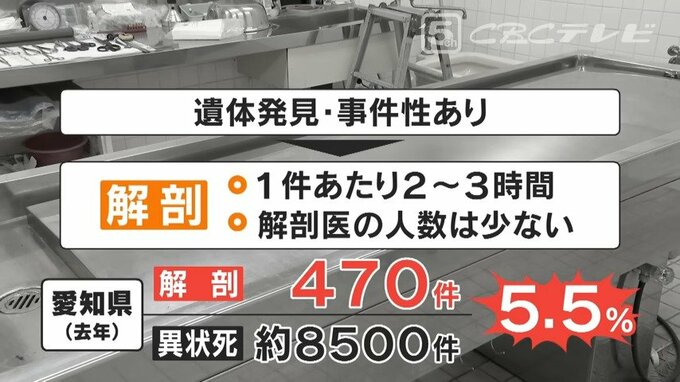

その数は愛知県では去年1年間でおよそ8500件。警察などがまず遺体の状態を確認する「検視」を行い、事件性の有無を考えます。

事件性があると思われる場合、大学病院などで解剖しますが、1件あたり2~3時間ほどかかり、解剖できる医師も少ないため、数には限界があります。

実際、解剖したのは異状死およそ8500件のうち470件で、解剖率はおよそ5%にとどまります。

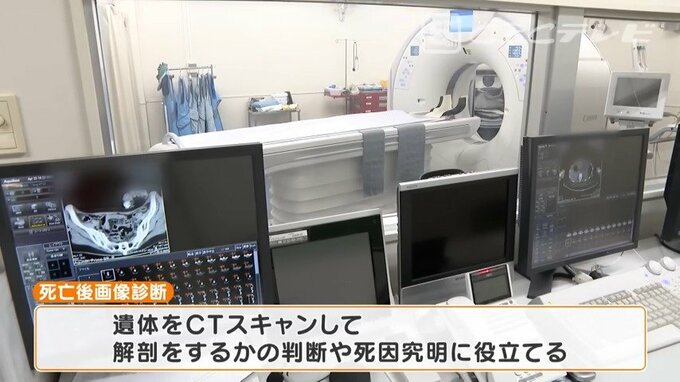

そこで、遺体をCTスキャンして、解剖をするかどうかを決める判断や死因の究明に役立てるのが、この画像診断です。

(さくら総合病院 小林豊院長)

「解剖は遺体に傷をつけるし、マンパワーの少ない法医学の先生たちの手を煩わせることになる。そうした解剖を避けて、事件性を否定して死因が分かるのはとても大きな意義」

この病院では救急患者と同様、24時間体制で年間1000人以上の遺体の画像診断を受け入れています。きっかけは、救急医療に取り組む中での“ある葛藤”でした。

(さくら総合病院 小林豊院長)

「心肺停止状態で運ばれてくる人はCTを撮って死因が分かるのに、亡くなった状態で発見されると救急車では運ばれてこないので、体の表面だけを見て死因を推察しなきゃいけない。もし救急で運ばれていたらCTで分かる病気が分からないのがもどかしい」