沖縄に集中したミサイル基地 その背景にあったのは

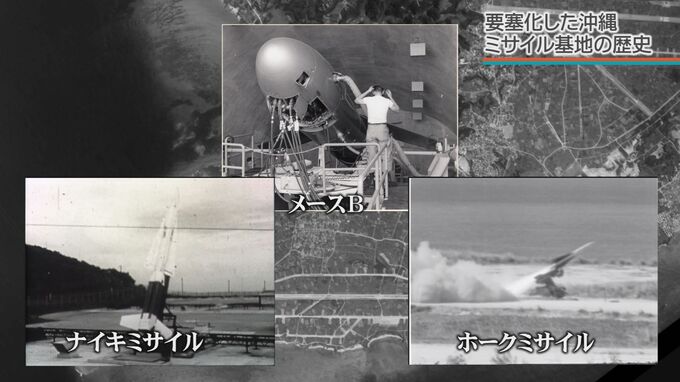

復帰前の読谷村にはナイキミサイルをはじめ、ホークミサイル、メースBと、あらゆるミサイル基地が集中していました。なぜ、これほどミサイルが集中していたのか。背景には、2つの大国の存在がありました。

1950年代、冷戦構造が深まるにつれ米ソ両国の核開発が激化。アメリカは共産主義勢力と対峙するため、沖縄に核兵器を配備しました。その数は最大1300発にのぼりました。

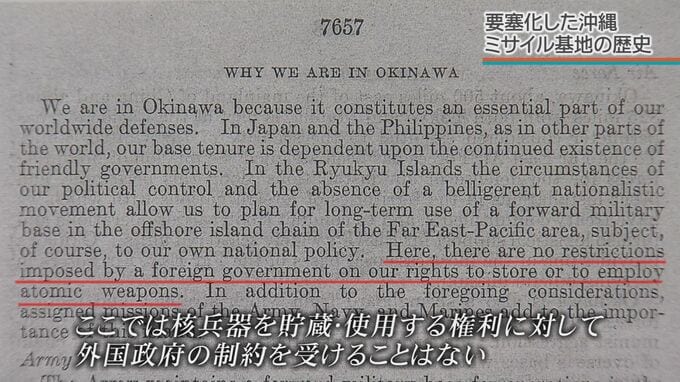

沖縄の基地はアメリカの極東戦略の拠点だと明示したアメリカの文書には、次のように記されています。

(軍用地問題に関する報告書“プライス勧告”の一文)

「ここでは我々が核兵器を貯蔵、使用する権利に対して外国政府の制約を受けることはない」

こうして沖縄はアジア最大の核基地となり、核を守るために多くのミサイル基地が築かれ、要塞と化していきました。座喜味城跡に築かれたミサイル誘導基地もその1つでした。

こうした史実を若い世代にも知ってもらおうと、仲村渠さんは、村の戦後の歩みを地域史に残す活動をしています。

仲村渠一俊さん「昔覚えている人たちが積極的にこれを見て、書き残しておかないと。戦後を知らない、平成生まれの人たちにはこれは1つ、知ってもらいたいということです。当時のアメリカ世をね」

51年前の5月15日、沖縄は日本に復帰し、核兵器は撤去されたと言われています。およそ20か所あったミサイルの発射基地は、半分は返還されましたが、およそ半分は『高射教育訓練場』と名が変わり、自衛隊の基地となっています。それに加え、新たなミサイル基地の整備も本島や先島諸島で進められています。

アメリカ統治時代に始まった沖縄の要塞化は、今、南西方向へと範囲を拡大し、進み続けていると言えるのかもしれません。