海の中で、2050年には「魚の量を超えてしまう恐れがある」とされるものがあります。それが「海ごみ」です。瀬戸内海の島にも大量に流れ着いています。

香川県丸亀市の手島では、7年前から岡山市の高校生たちが回収活動を行っていますが、拾っても拾っても流れ着く現状に、生徒は「拾うだけではなく陸からの発生源を断つことが必要」と訴えます。

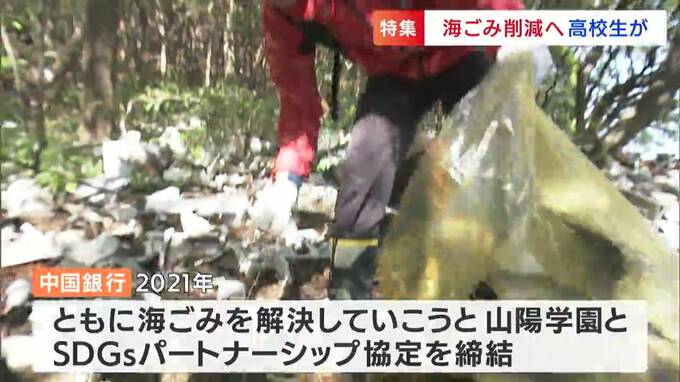

島の海岸に広がっていたのは...「大量のごみ」

よけて歩くのが難しいほどの大量のごみです。

中には、今では見かけない形のペットボトルやフィギュアに至るまで。漂着した海ごみが散乱するのは、丸亀市の手島です。

この現状を変えたいと、動いている人たちがいます。

(山陽学園中学・高校 地歴部顧問 井上貴司教諭)

「船の上から見ても分かるように、すごいごみの量になっています」

「海ごみをなくしたい」立ち上がった高校生たち

岡山市中区の山陽学園中学・高校地歴部の生徒らです。海ごみ問題の解決に向け、回収や啓発をしていて、手島での活動は7年前から続けています。

(地歴部 小橋愛美さん(高2))

「拾ってきれいにできたらいいなって。マイクロプラスチックとかビニールを魚が食べたりして問題になっているので」

半永久的に海を漂い続けるプラスチックごみ。砕けて小さくなった「マイクロプラスチック」を生き物が取り込み、生態系に悪影響を及ぼす恐れもあります。

流れ着いたごみの中には、海外由来のものもありました。また、50年以上前のものや、1週間前に捨てられたと推測できるものまで、種類はさまざまです。

地元企業もそのごみの量に驚き「見るのと拾うのとでは違う」

この日は、高校生らの活動に感銘を受けた中国銀行の行員らも参加しました。

(中国銀行の行員)

「1、2分でこれくらいになりました(【画像】参照)。見るのと拾うのでは違う。これだけ多いことが初めてわかりました」

(中国銀行 宮長雅人会長)

「ここへ上がると一気にごみが増えるので、向こうから流れてきたのがこれだけ堆積しているのかなと思って、びっくりしています」