そもそも「生」っていつから?なんと江戸時代にも?

南波キャスター:

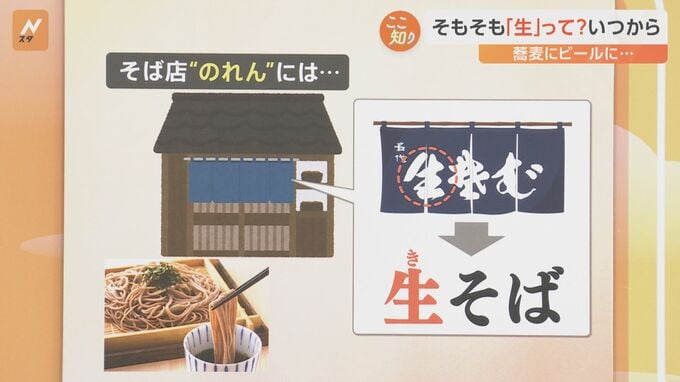

こんな“生”も調べました。そば店の“のれん”に漢字を崩した文字が書かれていますが何て読むかわかりますか?

ホランキャスター:

「生そば=きそば」

南波キャスター:

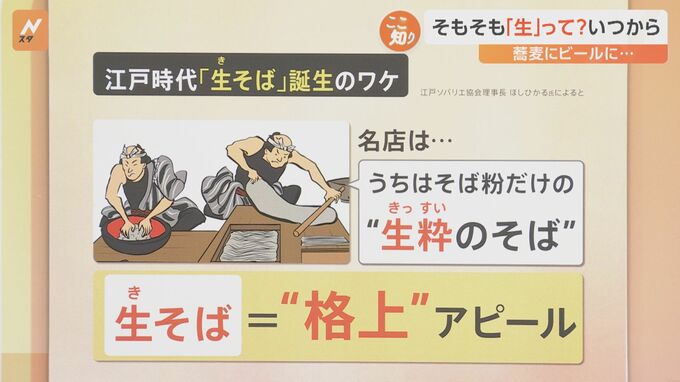

正解です。ではなぜ“生”という字を使うようになったのでしょうか。江戸ソバリエ協会理事長・ほしひかるさんによりますと、江戸時代に“そばブーム”が到来して、多くのそば店ができたそうです。調べた限りでは3700軒くらいで、現在東京にある店舗数よりも多かったんです。

当時の「おそば」といえば“そば粉100%”でしたが“そばブーム”到来で、つなぎに小麦粉などを大量投入する蕎麦店も出てきたということで、昔から歴史のある名店は「うちはそば粉だけの“生粋のそば”」なので「生そば(きそば)=“格上”アピール」にしたということです。

ホランキャスター:

十割そばですね。

南波キャスター:

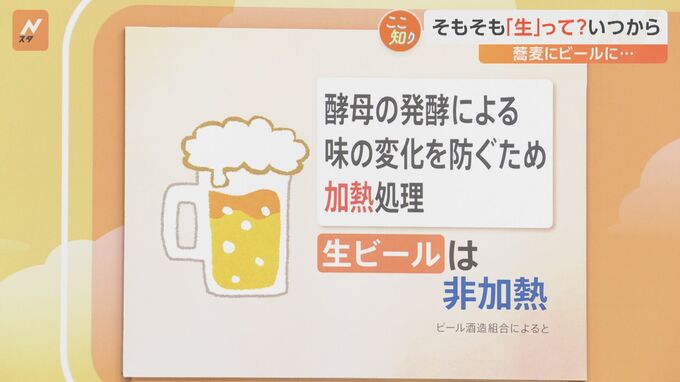

そして日比さんも大好きな生ビール。なぜ“生”なのでしょうか?

日比キャスター:

「とりあえず生」と言いますが、何の疑問も抱いたことはなかった。

南波キャスター:

ビール酒造組合によりますと、酵母の発酵による味の変化を防ぐために加熱処理をしますが、していない非加熱のものを「生ビール」と言うそうです。

また今と昔でも違いがあって、昭和の生ビールは飲食店で扱う樽ビール(非加熱)が生ビールだったそうです。消費が早いですからね。逆に消費までに時間がかかる瓶・缶ビールは加熱処理をしていたそうです。

しかし平成に入ると技術が向上します。ろ過の際に酵母を除去することができるようになり、2000年代になると瓶・缶ビールのほとんどが生ビールになりました。

ホランキャスター:

こういった言葉のなかに隠されたちょっとした違いを知ると、一歩も二歩も大人の階段を上った気がします。

若新 慶応大学特任准教授:

人間関係にも言えると思います。コミュニケーションアプリは、その瞬間に見なくてもあとで読めますよね。昔は電話やお互いに同じ時間を過ごさなければコミュニケーションがとれなかった。“生”のコミュニケーションが普通だったと思うのですが、現在は“生”ではないコミュニケーションになっている。やはり会って喋ることが貴重になってくるのではないでしょうか。

ホランキャスター:

その方が伝わることも多いですしね。