軽度な障害 見る力・聞く力・想像する力を鍛える

人は「匂う」「見る」「聞く」「触れる」「味わう」という五感を通じて、情報を認知し、計画を立てて実行する。

だが発達障害などがある少年たちのなかには認知機能が弱く、見たり聞いたりしたものを正しく認識できず、間違った行動をとってしまうものもいる。

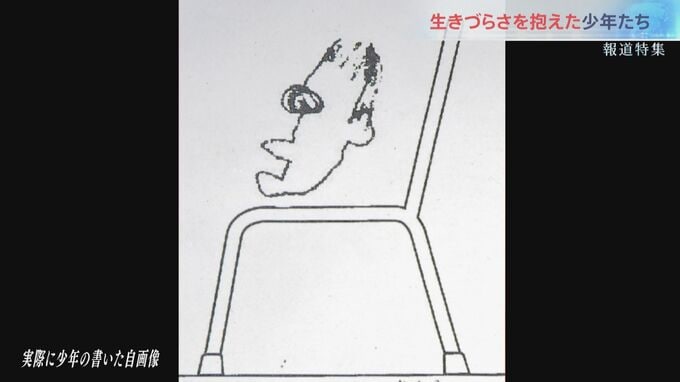

実際に少年の自画像は認知機能が弱いため、自分の体の特徴を正確に捉えることができていない。

椅子に座る姿も、ボディイメージができないため、かなりいびつに描いてしまう。

発達障害は、脳機能の発達の偏りによる障害でケアレスミスが多かったり、対人関係がうまく築けなかったりする特徴がある。しかし障害が軽度なため、周りからは気づかれづらい。

宮川医療少年院では、こうした少年たちに向けて8年前からある取り組みを行っている。

それが「コグトレ(Cognitive Training)」だ。一体、どんなものなのか。

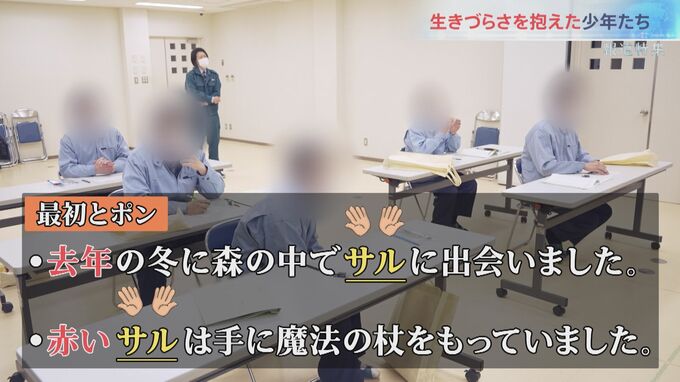

この日、行われていたのは聞く力を鍛えるトレーニング「最初とポン」だ。

まず教官が2つの文章を読み上げる。少年たちはそれぞれの文章の最初の単語だけを覚える。同時に文章の中に動物の名前が出てきたら瞬時に手を叩く。どこで動物の名前が出てくるか分からないので、注意を払いながら、最初の単語を覚えなければならない。

教官「『サルの杖の先から光が出ました』『ピカッと光ったのを友達のイヌが見ました』では、2つの単語を書いてください」

この場合、正解は最初の単語「サル」と「ピカッ」。

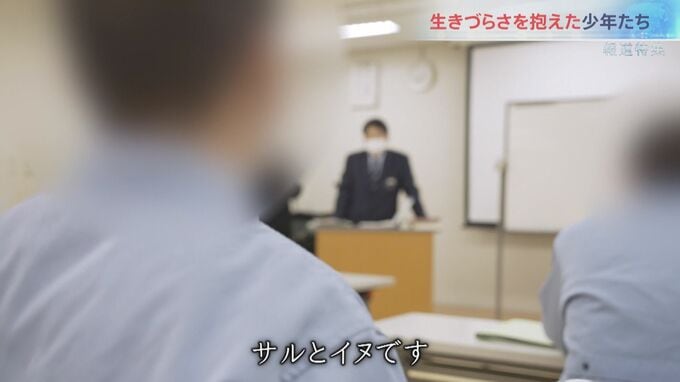

しかし少年たちから出てきた答えは・・・

少年「サルとイヌです」

教官「サルとイヌ?動物の名前を書くんじゃなくて・・・」

少年「人間ですか?」

教官「人間?文章の初めの文字、単語を書きます」

別の少年「イヌとサルです」

教官「イヌとサルって書いたの?動物の名前は出てきたらただ叩くだけ」

少年のなかには最初の単語を覚えるどころか、ルール自体が理解できていない者も多い。

この課題の狙いについて担当教官は・・・

伊藤正哉 法務教官

「例えば『Aをして、 Bをして、Cを持ってきてください』という3つの答えを頼まれたときに、Aだけしか覚えられない、Cだけしか覚えられない。それで『何でだ』と言われて怒られてしまう。癖をつける。慣れていくと仕事でも役立つし、効果的かなと思います」

さらに授業では、身体的不器用さを軽減するトレーニング「コグトレ棒」も行われる。

まず2人1組になって、新聞紙を丸めた棒を相手に渡す。同時に自分も渡された棒をキャッチする。ここで大事なのが、相手がいかに受け取りやすいように棒を渡すかだ。

しかし力加減が分からず、やみくもに棒を投げたり、うまくキャッチできなかったりする少年が目立つ。

少年院を出た後、建設現場などで働く少年は多い。しかし、不器用だと仕事が長続きせず、すぐに辞めて再び非行に走ってしまう。

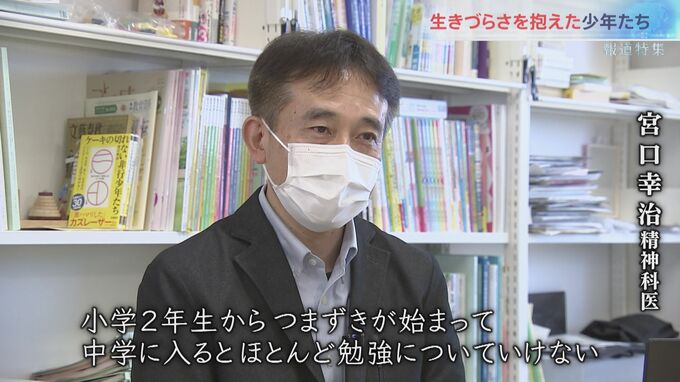

コグトレの考案者であり、長年、宮川医療少年院に勤務する精神科医の宮口医師はこう話す。

宮口幸治 精神科医

「簡単な計算ができない、短い文章を復唱できない。大体小学2年生ぐらいからつまずきが始まって、中学に入るとほとんど勉強についていけない。それで悪友とつるんで悪いことをしだす。勉強の基礎になる、見る力・聞く力・想像する力をつけさせることが先だと思います」