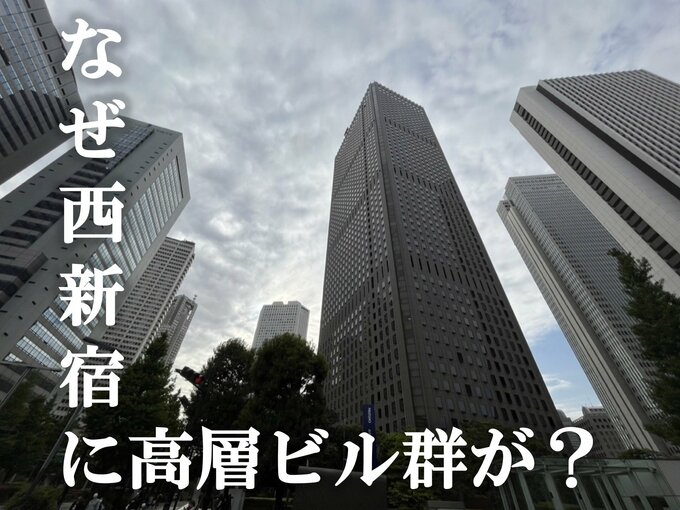

上京してきた若者が、西新宿の高層ビル群を見上げて「花の都・大東京」に圧倒される……というのは、もはやベタとも言える青春ドラマの1シーンです。しかし考えてみれば、なぜここに高層ビルが林立するようになったのでしょう?

(アーカイブマネジメント部 疋田智)

高層ビル林立のルーツとは?

「高層ビルが林立していて東京都庁が建っていて、要するに東京都の中心地!」というのが西新宿の現在のイメージではないでしょうか。しかし今から半世紀前まで、ここはあまりパッとしない「東京のはずれ」でした。これといって賑わいのない工業地や住宅地、もしくは特別な形の「池」しかなかったのです。

それがどのようにして現在のような形になったのか、TBSのアーカイブを探ってみると?

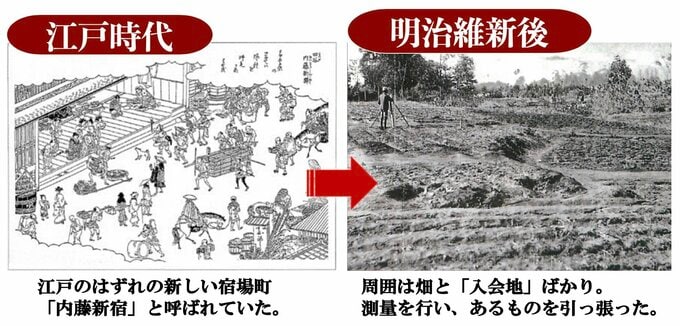

新宿はそもそも花のお江戸の最もはずれにありました。「内藤新宿」という名の甲州街道に新しくできた宿場町。宿場町とは言っても周囲は畑と田圃と「入会地」と呼ばれる荒れ地ばかりでした。それが現在のような賑わいを持つキッカケになったのは、明治維新後のこと。鉄道の開通と駅の設置だったのです。

新宿駅がターミナル駅として成長

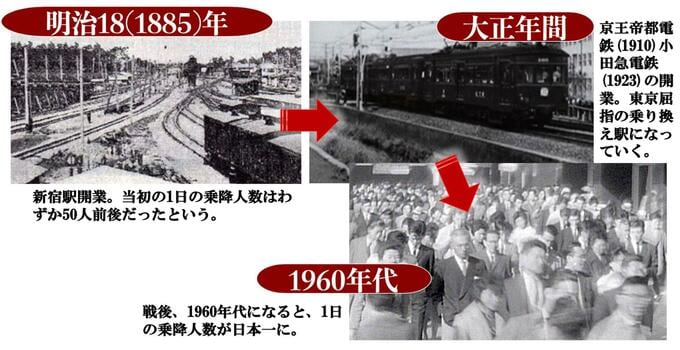

新宿駅は開業当初こそ閑散とした駅でしたが、やがて京王線、小田急線などの私鉄線が開業します。

人々はこの駅で乗り換えるようになり駅前は商業地として栄えるようになりました。

新宿駅東口は高度成長を迎える頃には「日本一の若者のまち」を掲げ、独特の自由な文化を持つメジャーでパワフルな街に変貌していったのです。

TBSのアーカイブにはこのような新宿のダイナミックな様子が多数動画で保存されています。