青森県の歴史を紹介するシリーズ、ふるさと歴史館。第64回は2022年8月から、蟹田 - 三厩駅間で運休が続くJR津軽線です。

津軽線の終点・外ヶ浜町三厩地区はかつて、交通網がぜい弱で「陸の孤島」と呼ばれましたが、鉄道の開通により住民の暮らしは上向きました。

寒風吹きすさぶ岬、津軽半島の最北端に位置する旧三厩村龍飛地区です。かつて、ここにあったのが青函トンネルの工事基地でした。トンネルの全長は53.85キロ、津軽海峡の真下を通り本州と北海道を結びます。工事は、岩盤を掘削したあと崩れないようにコンクリートを吹き付けて進められました。こうした作業に使う資材を運んだのが津軽線です。

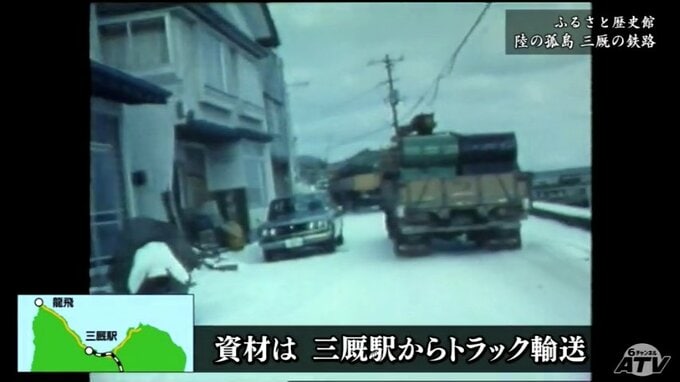

貨車に積んだセメントなどは、終点の三厩駅でトラックに積み替えて基地まで運ばれました。

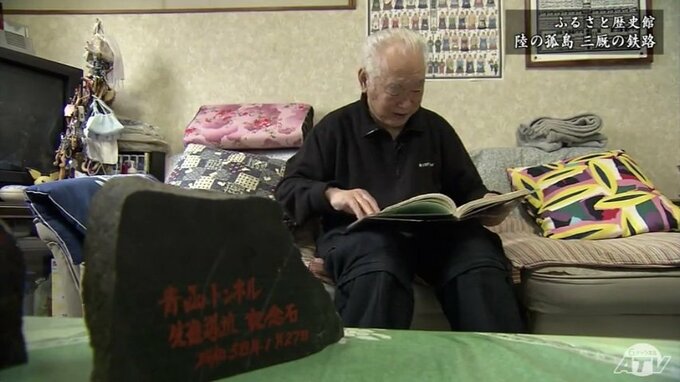

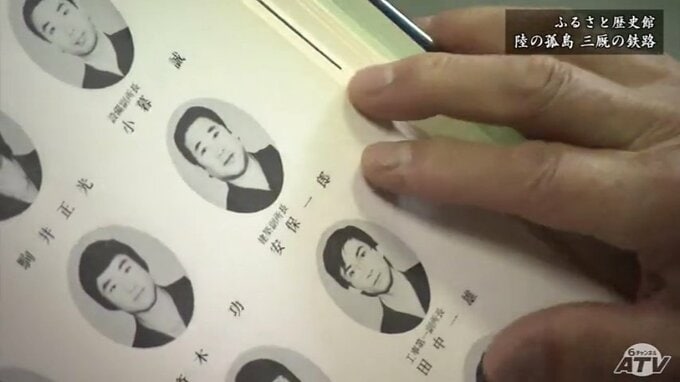

「ずいぶん若かった。ここだ、いい男だね」日本鉄道建設公団の職員として、世紀の大事業に携わった三厩出身の安保一郎さん(87)は当時の記念誌を見ながら、津軽線は資材の運搬だけではなく、生活に潤いをもたらしたと振り返ります。

※安保一郎さん「(当時は)青森へ出るといえば汽車。(同僚と)青森で忘年会をやるのが楽しみ。なんにもない、龍飛でやっても」

険しい海岸線に集落が続く旧三厩村。1950年代前半、村民の大きな悩みはぜい弱な交通網でした。当時は津軽線が走っておらず、青森市まで行くには海沿いの道路を走るバスと、定期船を使うしかありませんでしたが、冬場は天候が荒れるとすべて運休、あてにはなりませんでした。

※安保一郎さん「冬は閉じ込められているだけ。(三厩は)陸の孤島と呼ばれた。『こんなところにどうして来たの?』と言われた。風が強くて」