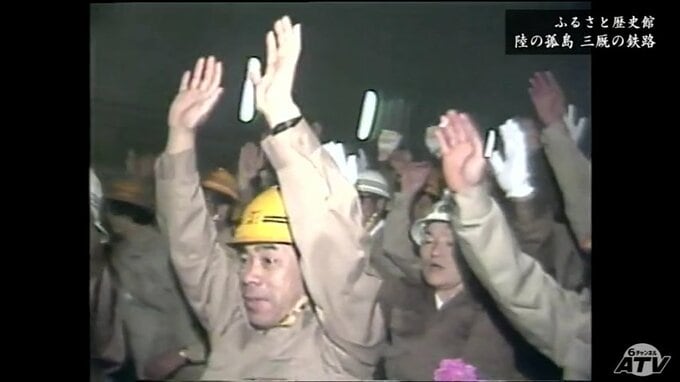

※「発破!」「バンザーイ!バンザーイ!」

ただ、村にとって工事の終わりは特別な意味がありました。

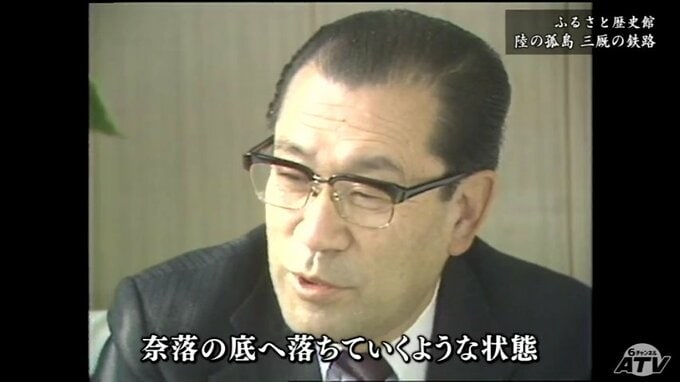

※三厩村 木村重雄村長「大きな夢を見たものが、タバコの煙がなくなるみたいに、だんだん奈落の底へ落ちていくような状態。まったく複雑な気持ち」

トンネル工事の特需が消えた村は、人口流出に直面します。さらに、車社会も進み津軽線は利用客が減少の一途をたどり、1990年度から30年間で7割以上落ち込みました。

こうしたなか、2022年8月に起きたのが大雨による被災です。運休した三厩・蟹田間の復旧費用は最低でも6億円と見込まれています。JR東日本は赤字経営が続く津軽線を単独で復旧し維持管理するのは困難と判断。鉄道以外の選択肢も含めた新しい地域交通のあり方を地元自治体と協議しています。

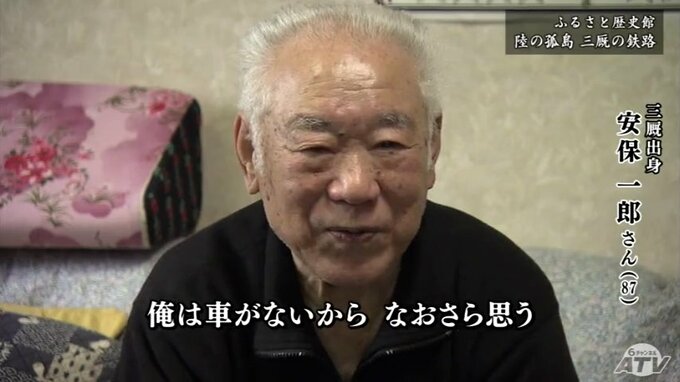

※安保一郎さん「車がある人はなんともないのだろうけど、寂しいな。鉄道こないと寂しいな」

陸の孤島と表現された三厩で大きな期待を乗せて走り出した津軽線。時代が進み、地域の課題が浮き彫りになったいま、鉄道は存続するのか。先行きは見通せないままです。

地元の人の歓迎ぶりから津軽線の開通が悲願だったのかわかります。明治、大正、昭和と鉄道の開通が地域の発展につながっていたよき時代ですね。鉄道は、大量輸送できることが特長です。青函トンネルの建設という基幹産業があり、人口が増えている時はメリットをいかせますが、人口減少になったいま、公共交通の課題が鮮明になっているのが現実です。