「きょうだい児に我慢させ」所得制限の悪影響は障害児本人にとどまらない

デイサービスやショートステイには、障害児のケアをする親に休息の時間を与えたり、きょうだい児のための時間を確保したりする目的もある。

しかし、所得制限による自己負担を気にした“利用控え”によって、親の睡眠時間が削られたり、きょうだい児の相手をする時間が減ったりしているというのだ。

取材した障害児の父親は、離職して介助に徹していて、日々の睡眠は3時間ほどしかないという。その父親が涙ながらに言った。

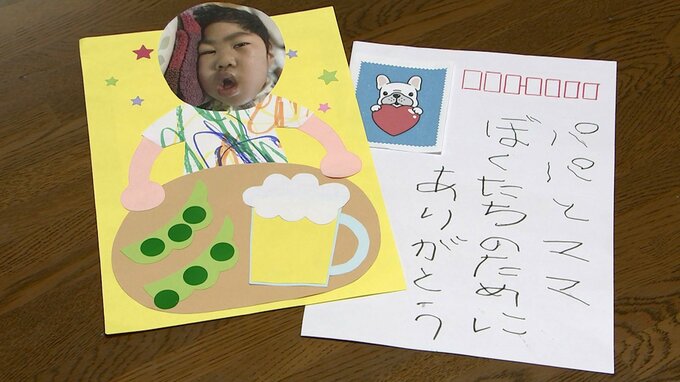

「きょうだい児の次男に対して『ちょっと待ってね、ちょっと待って』といつも言うんです。でも繰り返していると『ちょっとじゃないやん』と言われる。ものすごく我慢させているんです。甘えたい年頃なのに・・・」

また、このような意見も・・・

「所得制限がかかると福祉にお金がかかってしまって、きょうだい児のための費用が不足する。そうさせないために働く。でも働くほどきょうだい児の時間がとれなくなり、きょうだい児に寂しい思いをさせるという自責の念に駆られます」

所得制限は障害児本人、その親、兄弟といった家族全員の身体的・精神的な負担を増やしてしまっているのだ。

所得制限撤廃に向けて

そんな中、独自に障害児福祉の制度を改善しようとする地方自治体がある。

福岡市は、2024年1月からデイサービスやショートステイの支援について所得制限を撤廃。自己負担を未就学児については無償化、学齢期については一律月3000円にすることを決めた。

一方で、国の議論はあまり進んでいない。

2023年4月に発足したこども家庭庁は「困難を抱える子どもや家族をサポートする」ことを目的のひとつに掲げている。しかしシンポジウムでは「今の政権は少子化対策ばかりに舵をきってしまっている」という意見もあった。

自治体任せではなく、国が障害児支援に一層取り組むべきではないだろうか。

仕事をセーブすれば、所得制限にかからなくなるし自身の負担も減る。そしてきょうだい児のために費やせる時間も増す。

なぜそうしないのか―。重度心身障害の息子をもつ親に尋ねると、子どもの将来を思い、こう答えた。

「息子は一生仕事ができないので、将来のためにできるだけ稼いで、残しておけるものは残してあげたい」

障害児福祉への所得制限は、本当に必要なのだろうか?

障害児と家族の望みが叶う未来を願いたい。

(TBSテレビ報道局社会部 藤本大揮)