病気や障害のある家族の世話をする18歳以下の若者、「ヤングケアラー」が中高生のクラスに1人か2人の割合に上ることが、富山県の調査でわかりました。負担の大きさからヤングケアラー自身が健康を害したり将来をあきめたりすることもある現実からどうすれば抜け出せるのか取材しました。

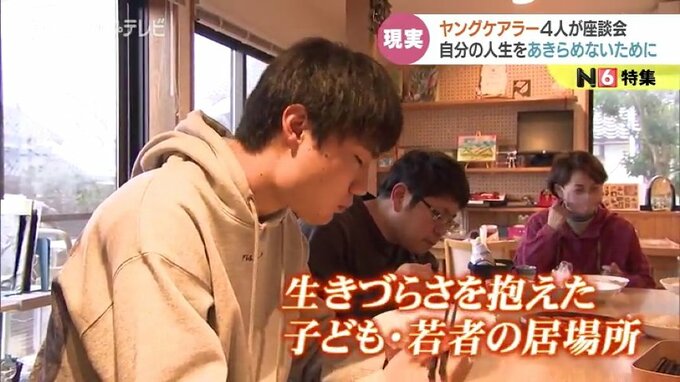

砺波市の「みやの森カフェ」。

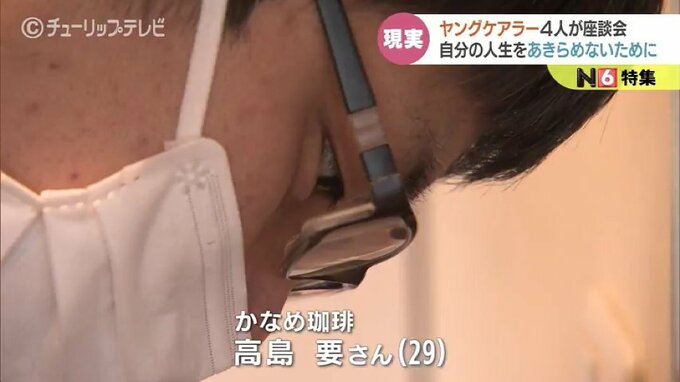

高島要さん:「お待たせしました、ルワンダ」

このカフェの一角で出張コーヒー店を開く29歳の高島要さん。自分で焙煎した豆を使ってゆっくりとお湯を注ぎ、1杯ずつおいしいコーヒーを提供しています。

お客さん:「丁寧に淹れてるでしょ、あれがいいよね」

高島要さん:「結構悩み事とか不安だったりとかすごくあって、緊張しがちなんですけど、コーヒー淹れている時はすごく集中できるというか『ここだけみたいな』になれるのがすごく自分にとってはよくて」

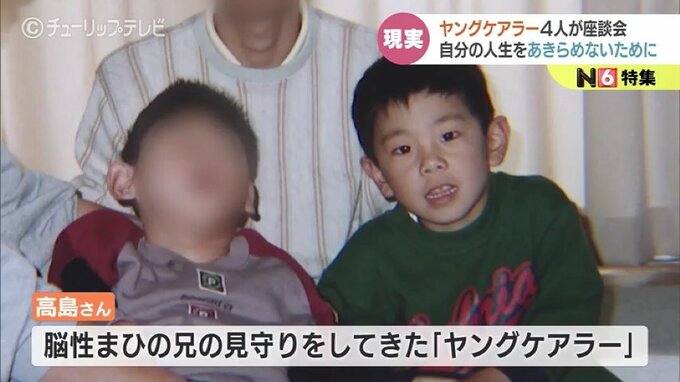

高島さんは幼い頃から脳性まひの兄の見守りをしてきた「ヤングケアラー」でした。社会人になってうつ病を発症、療養中に「みやの森カフェ」に出会いました。

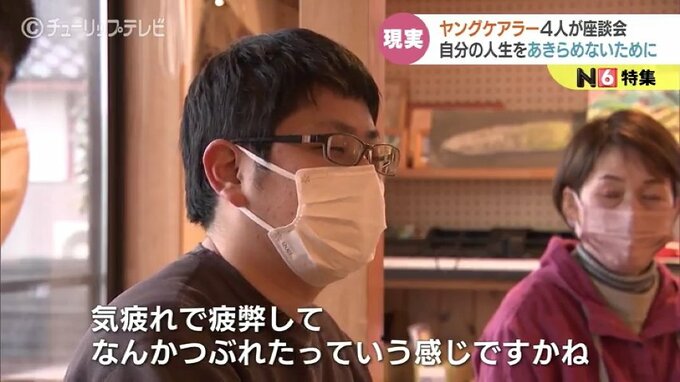

高島要さん:

「我慢するのが得意みたいで、なんか我慢がくせっていうか。周りに気を使うというか、それはずっとたぶん家庭の中からあって、気疲れで疲弊して、なんかつぶれたっていう感じですかね」

このカフェはヤングケアラーをはじめ不登校や発達障害など様々な生きづらさを抱えた子どもや若者の居場所になっています。自身もヤングケアラーだった加藤愛理子さんと水野カオルさんが彼らをサポートしています。

この日、高島さんはじめ4人の「ヤングケアラー」経験者が集まりました。