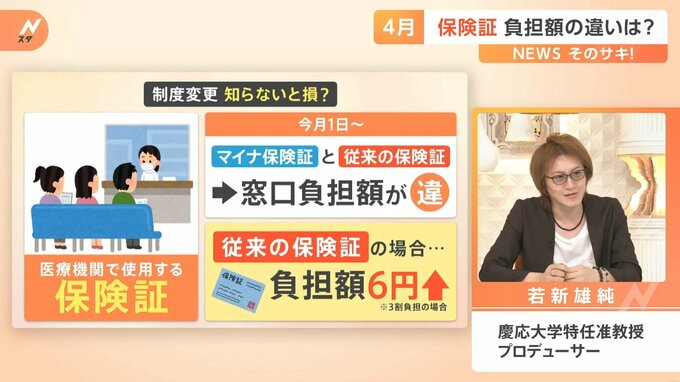

“大した額ではないけど、なんか嫌…”6円の負担増

若新雄純 慶応大学特任准教授:

マイナンバーカードの運用とか、導入をおすすめすることの是非は置いといて、すごい面白いなと思うのは金額の話。

毎日何回も病院行くわけではないので実際に負担額6円が増えたとしても、家計の負担になるのは大した額ではないということは小学生でも計算したらわかると思うんですよ。仮に6円を何回か重ねても、数十円とかの話じゃないですか。

でもなんとなく「えっ」と思うじゃないですか。これは日本人の多くが、お金になると急に正しく計算できないという特性を世の中が分かっていると思うんですよ。

例えばレジ袋に関しても、1枚3円という額自体は計算したら大したことなくても『3円取られるんだったらもう(エコバッグを)持っていくか』みたいな。僕らは、お金のことは細かくケチケチ計算するのはちょっとはしたない、みたいなムードの中で育ってきてるので。そこを上手に使ってるとは思うんですが、金額はあくまでプラス6円なので、皆さんのライフスタイルに合わせて『6円でも嫌だ』という人は検討して移行すればいいと思います。ただ、実際に“6円”というのが年収や家計の比率でどれぐらいかってことを計算とは別に、なんとなく“うっ”と思ったりしません?

日比キャスター:

正直“うっ”と思いました。やっぱりマイナンバーカードを使えば、という差があるということに、心理的に嫌だなっていう感覚になりましたね。

若新 准教授:

実はこの6円っていうのは金額の負担を強いてるんではなくて、まさにちょっと感情的な違和感や、何かちょっとした感覚で何か僕らにこう迫ってくるみたいな、そういう使い方だと思いますけどね。

ホランキャスター:

その気持ちを、ある意味効果的に使うことによって、政府としては「マイナ保険証登録してくださいね」という方向に持っていく方が増えるかもしれないですし。

若新 准教授:

ただそれに関しては個人で登録したい、したくない、とか。今のところ義務ではないですから、義務じゃない場合には選ばないときの6円っていうのが本当にちゃんと計算して、どれぐらい負担なのかというのは、実は大した額ではないんだけど、なんとなく心が揺れるという。お金の計算って本当に面白い、何か力を持ったものと思いますね。