高度成長期に続々と建った2DKの「団地」。かつて、そこに住み“文化的な生活”を送ることこそが庶民のあこがれだったことがありました。狭くて、画一的で、エレベーターもなかったけど、必ず今日より良い明日がくる、そう信じて人々は毎日を送っていたのです。

新婚さんの新居についていってみよう

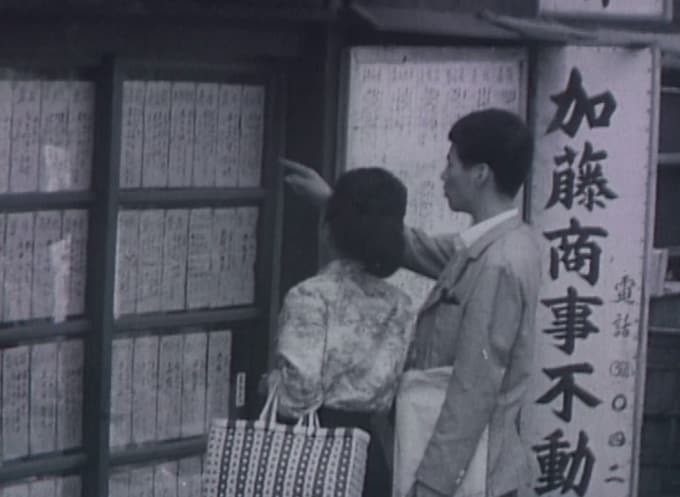

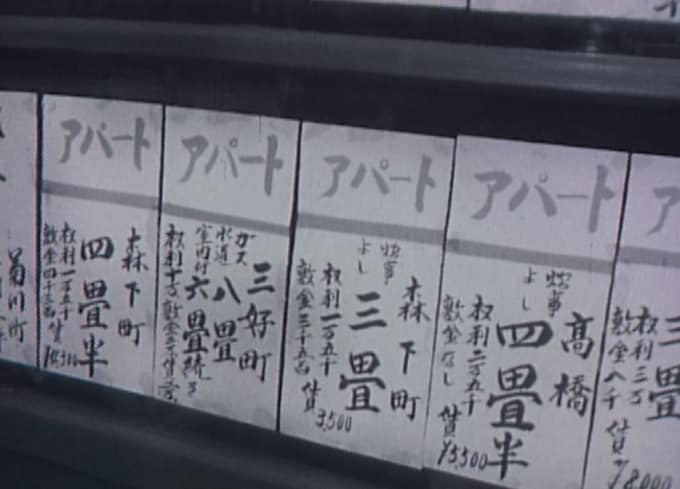

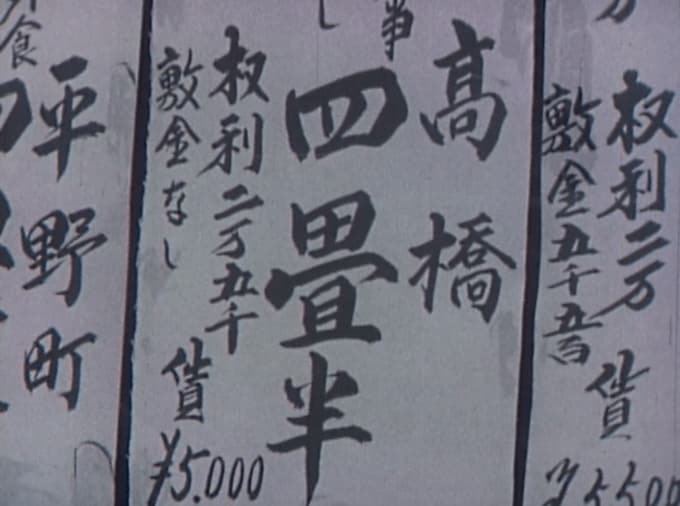

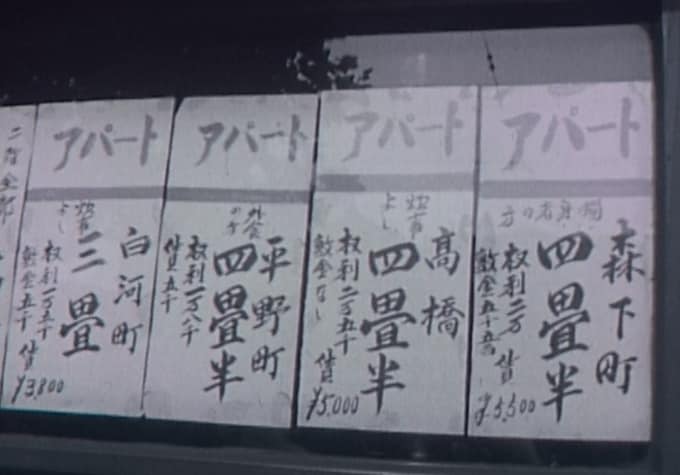

昭和30年代初期、新婚さんの東京生活は不動産屋さんに行くところから始まりました。どんな部屋があるのでしょう。おや、選択肢は意外なほど少なく、すごく狭いアパートばかりが目につきます。

基本は風呂なし、トイレ共同。炊事場が独立していたら高級です。それが日本の(特に都会の)標準だったのです。実際に物件の場所に行ってみると、おや、この路地、どこかで見たような。そうです、アニメ『巨人の星』の飛雄馬一家はこんな長屋に住んでましたよね。アパートというより長屋です。

日本の住宅状況ははっきりと悪かった

昭和20年代から30年代にかけて、日本の住宅状況は控えめに言って「悪い」と「非常に悪い」の間くらいにありました。

空襲で焼け野原になった後のバラックからのスタートです。戦後すぐの長屋は部屋がひとつというのがわりあい普通でした。いわゆる「ちゃぶ台」は、リビングダイニング(?)に置かれ、たたむと寝室になる、という便利グッズだったのです。

そんな中、スタートしたのが「住宅の55年体制」というものでした。

●住宅金融公庫の設立(昭和25(1950)年)

●公営住宅法の施行(昭和26(1951)年)

●日本住宅公団の設立(昭和30(1955)年)

政府としても住宅事情の改善は喫緊の問題で、これらの三本柱が人々の「自助努力による持ち家の取得」を後押ししたのです。最初に全国50以上の「団地」が造成され、1万7000戸が建設、供給されたのを皮切りに、津々浦々に「団地」が続々と建ちました。

今となっては画一的な四角いアパートですが、当時としてはこれらのアパート群が光り輝いて見えたのです。ちなみに3枚目のタオルのようなものはなんでしょう。

これ、今となっては見ることもなくなりましたが「布オムツ」です。使い捨ての紙オムツがまだなかった当時、ママたちは毎日何枚も何枚も布オムツを洗っては乾かしていたのです。