「あこがれの団地」を見にいこう

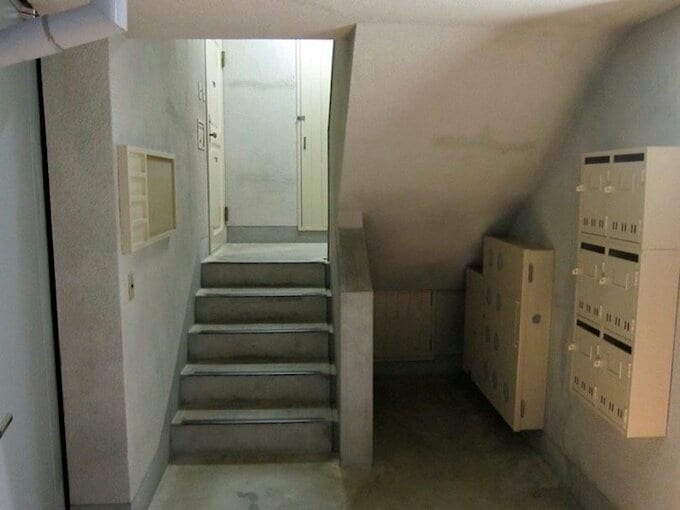

団地生活がどのようなものだったか。千葉県松戸市の松戸市立博物館では、当時の「団地」が実物大で展示されています。見にいってみましょう。

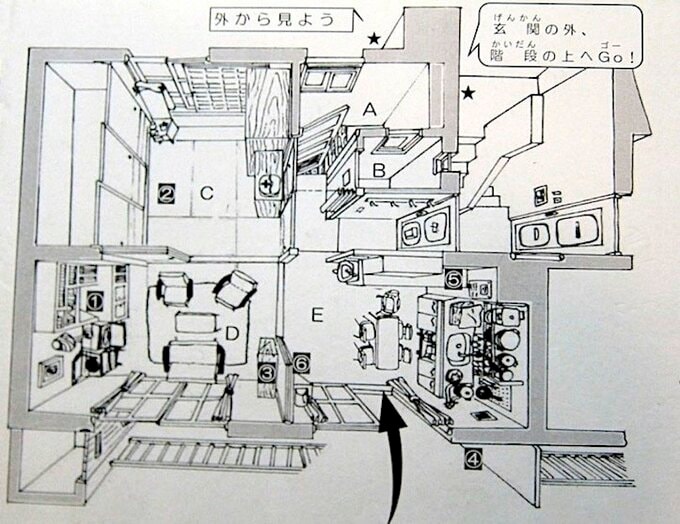

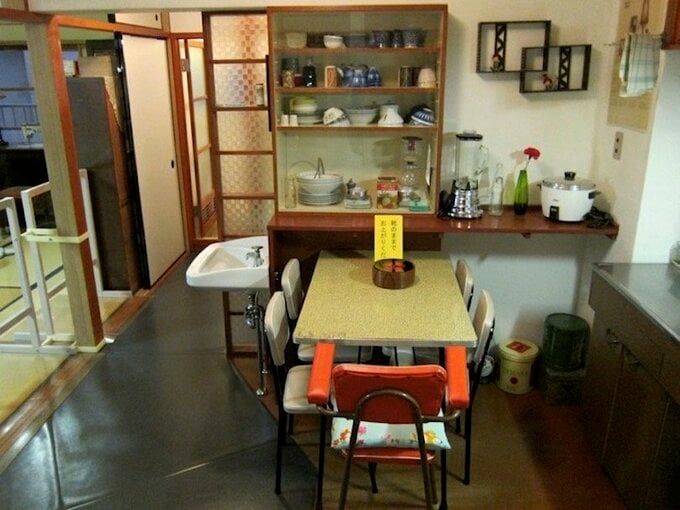

とにかく食べるところと寝るところを分離しよう。そこから生まれた間取りが2DKです。その代表的なものが「51C型」と呼ばれた標準設計でした。

広さはわずか35平米。少年時代の宮本浩次さんが歌った『はじめての僕デス』(1976年)の歌詞に出てくる「2DKときちゃうんだ」がまさにこれです。この間取りはいわば「戦後日本の住宅の原点」と言えるのかもしれません。

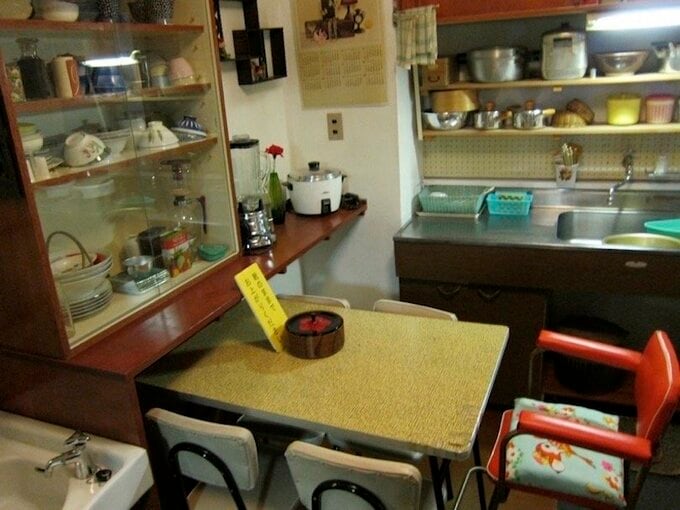

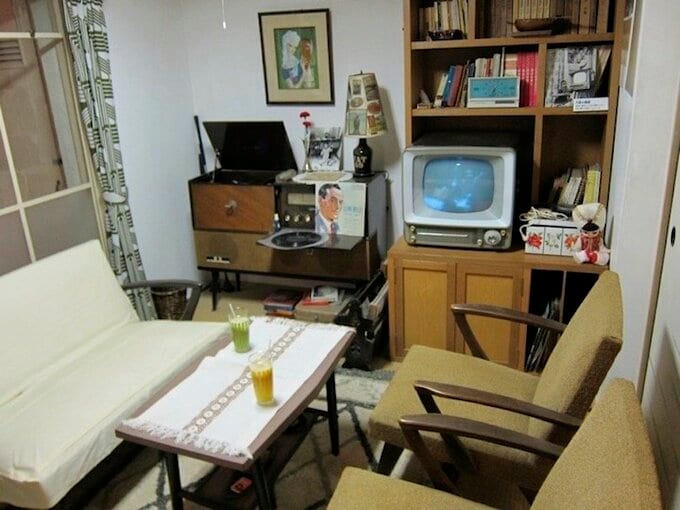

戦後の日本人は畳の上に座る生活から、イスに座る生活を志しました。それがよく現れたのが、こうした「団地」です。よくみると全体の狭さに比して、イスの数が多いこと。

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、いわゆる「三種の神器」が少しずつ揃いつつある頃でした。せまい2DKにそれらがすべて置かれ、人々はシアワセをかみしめました。

もはや戦後ではない。そして、白黒のブラウン管の中では『パパは何でも知っている』とばかり、光り輝くような豊かさに満ちたアメリカンライフが映し出されたのです。

より広く、より快適に、そして…

日本の住宅事情は、戦後に較べて大いに改善されたといえます。そして石油ショックを乗り越え、安定成長に入り、JAPAN as No.1などと言われ始めた時期に、これらの団地は「ウサギ小屋」なんて言われ始めたのです。

日本人はより広く、より快適な住宅を求め始め、都会では民間の(当時としては)ゴージャスなマンションが続々と建ちました。そうして時代はバブルへと突き進んでいくのです。

協力:松戸市立博物館