「マスクの有無は個性」に異議 違いや境目を隠すのは多様性ではない

マスクを着用する前から、多くの学校では制服や校則で、画一的な格好を求めてきた。コロナによって、マスクの着用も強いたことから、さらに若者たちはありのままの自分と向き合う機会を奪われてしまったといえるかもしれない。

多様性が重んじられる昨今、若者たちに、人との違いを隠すのではなく、個性を受け入れ、自信を持ってもらうためにはどうしたらいいのか。

文部科学省は、新学期からの学校でのマスクの扱いについて「マスク着用を求めないことを基本」とすることを全国の教育委員会に通知した。しかし、「マスクを求めない」よりもう一歩踏み込んで「マスクを外そう」と伝えることが、本当の意味での多様性を学び、自分を受け入れるきっかけになると、若新さんは語る。

「多様性の議論が、日本では浅い議論にとどまっています。

もともと多様性という言葉には、僕たちはそれぞれ違う部分があって、わかり合えないこともあるし、同じにはなれない、という、厳しい現実と向き合うことです。そのうえで、わかり合えなくても一緒にやるには、一つになれないけど協力するには、と共存の在り方を考えるのが多様性の議論です。

しかし、いつの間にか日本では、いろんな人がいていいけど、みんなひとつ、といった、違いや境目をなくそうという議論になってきています。それは間違っています。

顔もまさに、見せたくない顔の子もいるじゃん、自分の顔に自信ない子もいるじゃん、だから『違いの境界をなくして隠しましょう』ではなくて、だから『向き合っていきましょう』という議論にすべきです。

多様性って言葉は、小中高生に浸透しつつありますが、間違わせちゃいけない。一緒になれない、どこまでいっても僕らは違う。その違いと、どう一緒に生きていくかっていうことを考えてほしい。

だからこそ、もう一度勇気を持って、マスクを外そう、人との違いに向き合おう、っていうメッセージを、大人が発するべきだと思います」

(3月16日放送・配信『SHARE』より)

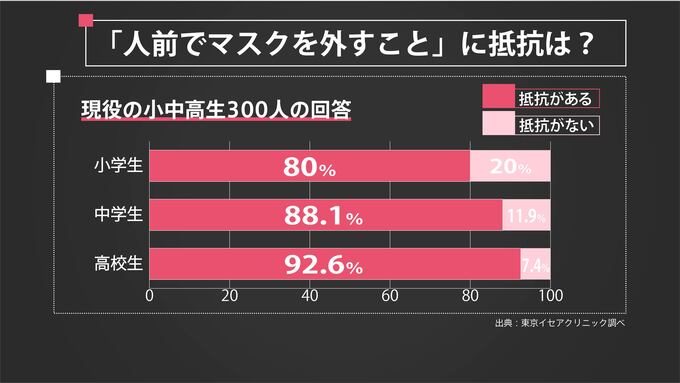

※1『現役の小・中・高校生「マスク需要」に関する意識調査』東京イセアクリニック 2023年2月17日