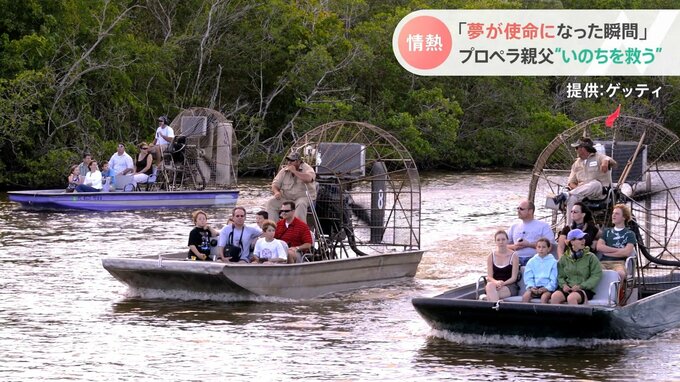

作り上げたエアボートが災害現場へ「足がガタガタ震えた」

エアボートの開発。それは、いのちを守るための“使命”。

経営してきた会社をたたみ、エアボートづくりに集中。アメリカにも渡り、技術者に頼み込んで教えを請うた。

つぎ込んだ費用は、いつしか5000万円に上っていた。

そして・・・佐々木さんは初の国産エアボートを3年かけてついに作り上げた。

巨大なプロペラが生み出すパワーは、本場アメリカのものと変わらず、最高速度は時速100キロを超える。

水に落ちた人をすくい上げるオリジナルの装置も搭載した。

そして2015年、茨城県で鬼怒川が氾濫。エアボートを載せたトラックで佐々木さんが到着したのは夜だった。

真っ暗で、ほんの少し先も見えない。だが、そこには助けを待つ“いのち”がある。佐々木さんは意を決して現場に向かった。

佐々木さん

「怖かったですね。全部停電した訳もわからない街をエアボートで救助に向かったときは、軽自動車がプカプカ浮いて、目の前を流れていくさまを見たらね…足がガタガタ震えてね」

救助に出てから40分後、ヘッドライトがみえた。帰ってきた佐々木さんのエアボートには、孤立していた人が乗せられていた。

「僕の怖さよりも100倍、1000倍待ってる人は怖いわけで。怖いなんか言ってらんないなって」

このたった1艘のボートが、取り残されていた46人を救い出した。

「情熱がなければなにもできない」

以来、災害のたびに、佐々木さんは手弁当で駆け付けた。

2018年の西日本豪雨や、2019年の千曲川の堤防決壊でも救助活動を行った。

すると、高知県警と東京消防庁がエアボートを導入。がれきやゴミが発生しやすい都市型の水害に、特に威力を発揮する。

東京消防庁 即応対処舞台 萩田晃士 消防士長

「佐々木さんの思いに反しないようなかたちで、しっかりその知識技術を災害現場で発揮したいと思っています」

さらに佐々木さんはいま、エアボートのレジャーでの利用を呼びかけている。レジャー用としてエアボートを全国に普及させ、災害のときには救助に役立ててほしいというのだ。

佐々木さん

「どんな技術持ってても、どんなに経済力を持ってても、情熱がなかったら何もできないですよ」

「いのちを救う」ことへの情熱。プロペラ親父は、きょうもエアボートづくりに精を出す。