南海トラフ巨大地震で人口の1割弱が津波の犠牲に・・・

和歌山県との県境に位置し、熊野灘に面している三重県紀宝町。人口約1万人のこの町にはある課題が・・・

三重・紀宝町役場 防災担当者

「津波による被害は約900人。平地がずっと続いていて高台があまりないということで、津波からの避難が間に合わない」

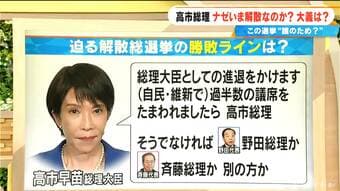

今後30年のうちに、70%から80%の確率で起きるとされる南海トラフ巨大地震。

紀宝町では地震発生から5分後に高さ1メートルの津波が到達し、その後、最大で11メートルもの大津波の襲来も予想されている。最悪の場合、人口の1割弱が命を落とす可能性があると懸念されている。

このため町では、海抜13メートル以上の地点に避難場所を27か所設置。地域ごとに、住民たちが作る「自主防災会」がどの避難所に逃げるかを決めている。

しかし2021年、有川教授が町の防災訓練に参加し、現在の避難計画で、住民全員が津波から逃れられるのか検証したところ・・・

有川教授

「役場の方に逃げようとされた方々が途中で津波に遭われる」

数分間にわたる揺れが収まってから避難を始めた場合、多くの住民が避難の途中で津波に遭うというシミュレーション結果が出てしまった。

それから有川教授は紀宝町での津波被害を減らそうと、片道5時間以上をかけて町に何度も足を運び、役場の防災担当者らに避難路の整備や新しい避難場所の設置といったハード面の対策強化などを助言し続けている。

有川教授

「平地が多いのでどこに逃げるかなかなか難しいところ。避難のしづらい場所は強固で高い建物を作るというのが一番の解決策だろうと思います。どの場所に建てるのが効率的かは今後検討できれば」

“津波に遭わない避難経路” 一瞬でスマホに表示へ

津波から1人でも多くのいのちを守るため、ハード面の整備を検討する中で、並行して実用化を目指しているのが“津波避難行動支援アプリ”だ。

有川教授

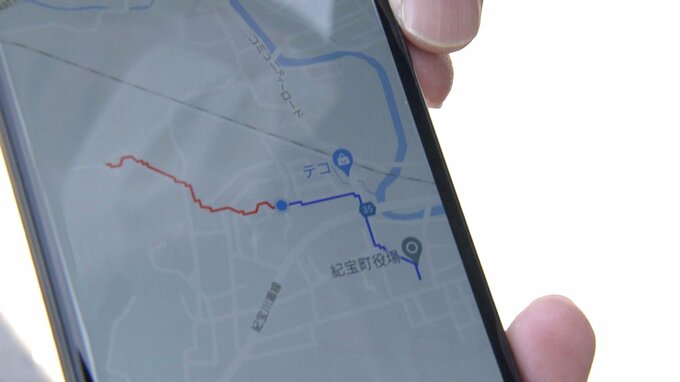

「(津波の)データベースがあって、その中から今回の津波がおおよそわかったときに、『この位の津波だったらこのルートなら津波に遭いにくいですよ』というルートを出す」

このアプリは地震が起きたときに起動すると、今いる場所から最も近い避難場所までの最短の経路と、震源や地震の規模などに応じて起こりうる被害を予測し、津波に遭わずに逃げるための最適な経路の2つを一瞬で表示する。

有川教授が避難についての研究を進める中で特に印象に残っているのは、過去の災害時に、すぐそばに高台や避難場所があるにもかかわらず、普段使っている避難場所に向かったために途中で津波に遭ってしまったという人がいたということ。

有川教授

「判断ミスかどうかすらわからない状況で決断せざるを得ないのが今の現状。どこにどうやって逃げるか判断をするにあたって、ちゃんとした情報がないと困ると思うので、そのためにアプリがあるんだと思う」

有川教授は紀宝町の中でも特に海に近く平地が多い鵜殿地区で、1~2年後をめどにアプリの実用化を目指している。