G7の中で唯一『 “同性婚”を 法的に認めず』『性的マイノリティに対する差別禁止法』も定められていない日本で、LGBTの人たちに対する総理側近の“差別発言”が波紋を呼んでいます。

この問題について 長崎県内に住む『当事者の思い』や、全国の自治体で導入が進む『パートナーシップ制度』について取材する中、長崎県の自治体では、制度の導入が “九州で最も進んでいない” ことが分かりました。

背景には行政の『認識不足』と『誤解』があるではないかと専門家は指摘しています。

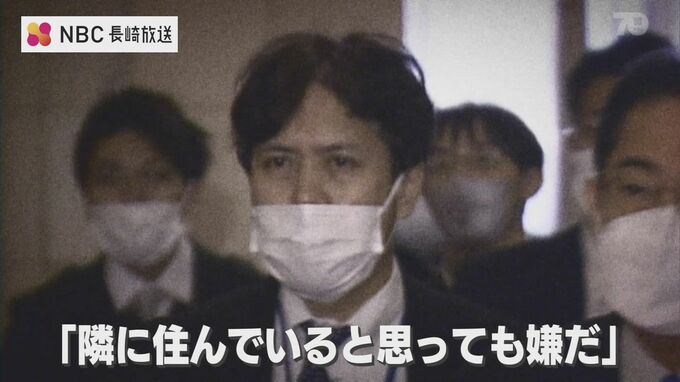

「見るのも嫌だ。隣に住んでいると思っても嫌だ」

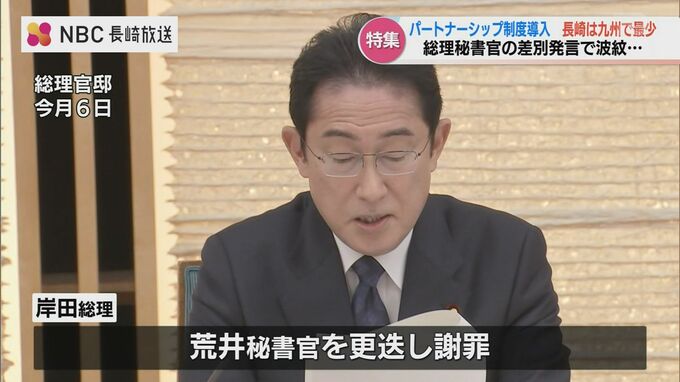

今月3日、性的マイノリティや同性婚について このように発言したのは岸田総理の秘書官を務めていた荒井 勝喜 氏です。岸田総理はすぐさま荒井秘書官を更迭し、謝罪しました。

秘書官発言は “自覚し始めた子どもたち”にショックを与えた

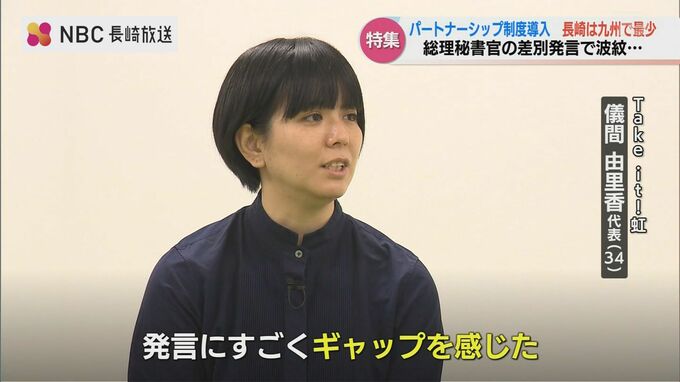

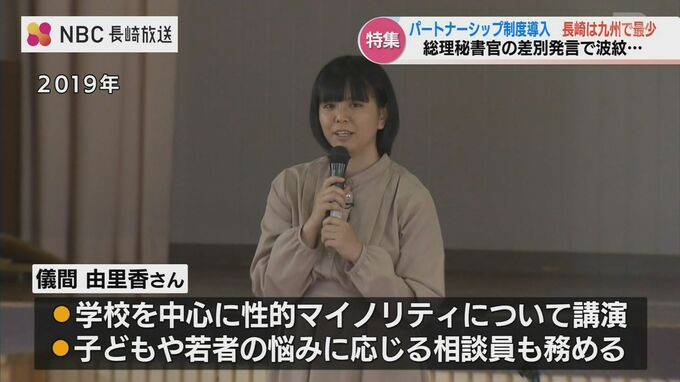

Take it!虹 儀間 由里香さん:

「(性的マイノリティに対する)意識が変わってきているなということを ここ最近強く感じていたからこそ、発言にすごくギャップを感じた」

長崎県内で性的マイノリティへの理解促進などに取り組んでいる儀間 由里香さんは、自身も “あらゆる性別の人が恋愛対象”になる『パンセクシャル』という性的マイノリティです。

儀間さんは全ての人が暮らしやすい社会を作ろうと、学校などで講演を行っているほか、若者の悩み相談に応じています。

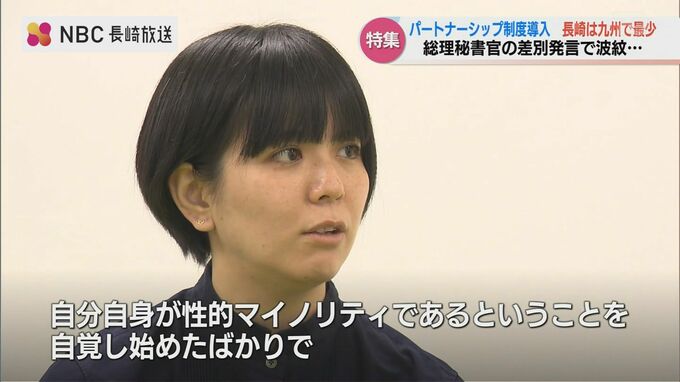

今回の秘書官の発言は『子どもたちに大きな影響を与える』と懸念しています。

儀間 由里香さん:

「自分自身が性的マイノリティであるということを自覚し始めたばかりで すごく悩んでいる当事者の子どもたちにとって、あの発言っていうのはすごく大きな影響を与えているなって思います。

『ショックを受けている』声というのはたくさんあるんですよね」

性の多様性を認め合う社会へ── パートナーシップ宣誓制度

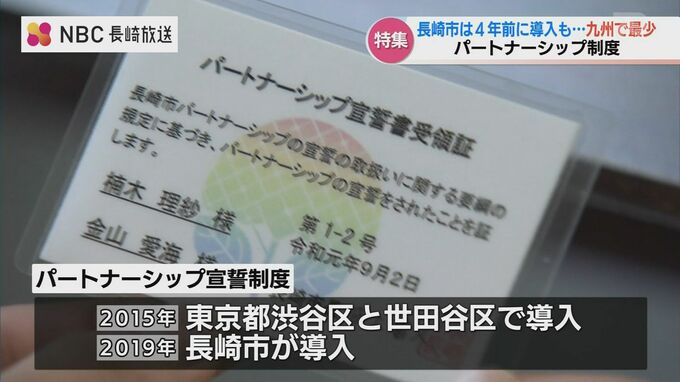

性的マイノリティへの理解を促そうと、そのカップルを“婚姻に相当する関係”と認める『パートナーシップ宣誓制度』

2015年に東京都渋谷区などで導入されたのを皮切りに全国に広がり、長崎市でも4年前に導入されました。

金山 愛海さん(当時29歳):

「やっと受け取れて、2人の名前がここあるのがすごく嬉しいです」

『パートナーシップ宣誓制度』は、一方または双方が 性的マイノリティのカップルが対象で、宣誓すれば市営住宅への入居申し込みや市立保育園への入園も申し込めるようになります。

長崎市では4年近くで10件の申請がありました。

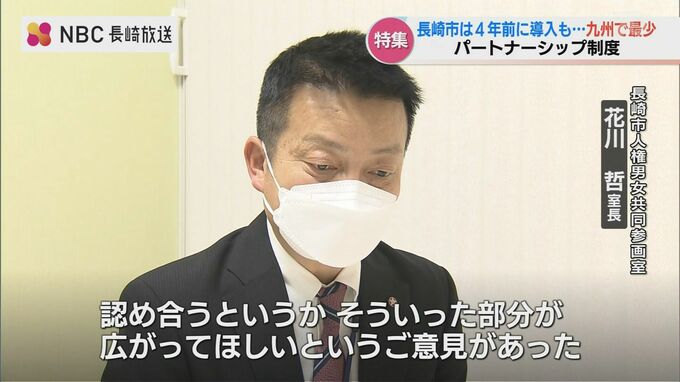

長崎市人権男女共同参画室 花川 哲 室長:

「申請の際に、“性的少数者の方に対する理解”であったりとか、“認め合う(社会)”といいますか ── そういった部分が広がってほしいというご意見があった」

長崎県では制度導入が進まず 九州最低

しかし県内全体にこうした意識が広がっているとは言い難く、現在、制度を導入したのは“長崎市だけ”です。

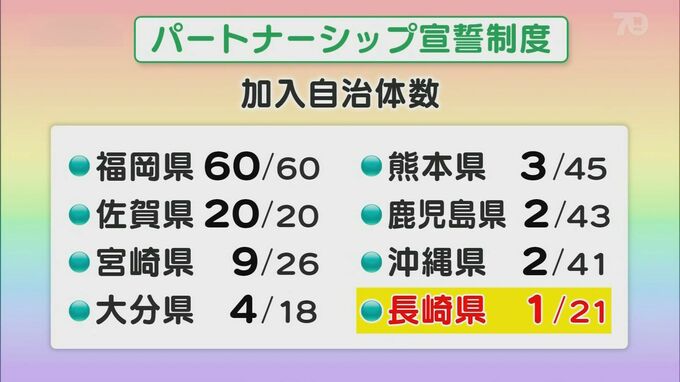

九州・沖縄各県で『パートナーシップ宣誓制度』を導入した自治体の数は──

・福岡県 … 60自治体中 60

・佐賀県 … 20自治体中 20

・大分県 … 18自治体中 4

・熊本県 … 45自治体中 3

・鹿児島県 … 43自治体中 2

・沖縄県 … 41自治体中 2となっており、

長崎県は 21自治体中 1 と、最も少なくなっています。

また、認定NPO法人「虹色ダイバーシティ」の調査によると──

『パートナーシップ制度の国内の人口カバー率』は65.2%(255自治体)と、4年前と比較して10倍以上に急増していますが、長崎では31.2%(1自治体)と、遅々として進んでいない状況です。(2023年 1月10日時点)

2022年12月5日の 長崎県議会では『制度導入』について質され──

大石 賢吾 知事:

「まずは県庁内の意見集約を行うとともに、市町や関係団体等から意見聴取を実施するなど丁寧に課題整理を進めながら、制度導入の方向性について検討を深めて参りたい」

川崎 祥司 県議:

「(いつまでにという)ゴールは決めて。そこでどうするかということをやらないと時間ばっかりかかる」

県は「庁内や各市町など、多方面から意見を集めるのに時間がかかっている」としていて、制度導入は“慎重に検討したい”としています。

こうした状況についてジェンダー論が専門の中京大学 風間 孝 教授は、行政側に性的マイノリティへの『認識不足』と『誤解』があると指摘します。

中京大学でジェンダー論を研究 風間 孝 教授:

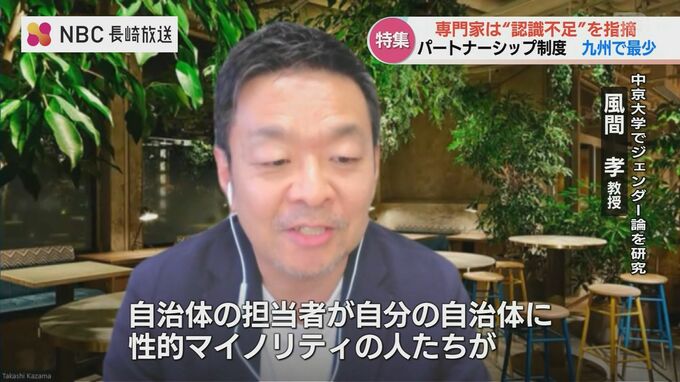

「自治体の担当者が、『自分の自治体に“性的マイノリティの人たちが暮らしている”という認識を持っていない場合には、なかなか取り組みが進みません。

あともう一点がですね、政治家とか議員さんとかが“性の多様性”について、あるいは“性的マイノリティ”について、まだまだ『誤解』を持っている場合もある」

風間教授は、声をあげづらい人がいることを前提として速やかに制度の導入を進めるべきとしています。

風間 孝 教授:

「(性的マイノリティの方が声を上げるのは)簡単ではないっていう現実はあるんですけれども、だからこそ担当者の人とか自治体はですね、そういう状況も鑑みて踏まえた上で『性的マイノリティの人たちが声を上げやすい』ような『生きていきやすい』ような状況を作るために、やっぱり(先に)制度を導入してほしい」

自分や相手を見つめる精度が高まる“便利な眼鏡”

儀間さんは8年前から、“性の多様性”などをテーマに、佐世保市役所の職員に研修を行っています。

伝えたいのは『性的マイノリティの人が身近に存在し、同じように生活を送っている』ということです。

(研修会で)儀間 由里香さん:

「性的少数者の方々の人数…色んなパーセンテージが出ているんですけれども、人口の5%から7%なので、よく(喩えで)言われるのは “AB型の人”とか、あるいは“左利きの人たち” と同じぐらいのパーセンテージでいる(ということ)」

儀間さんは、性的マイノリティを理解することが“多様性を受け入れ” 行政サービスの向上にもつながっていくと考えています。

儀間 由里香さん:

「情報( = 性的マイノリティへの理解)を知っているということは、“すごく便利な眼鏡” をかけるようなものだったんだなというふうに思います。

『自分を見つめたり、相手を見つめる精度が高まる』ので、未来の選択肢だったりとか、いろんなサービスを提供するときの質というのがすごく向上しやすくなる」

(参加者が拍手)

“啓発”が不必要な社会を目指して

中学校 教員:

「中学校の教員なんですけど、“性の多様性”とか──知らず知らずの内に人権侵害していたなと。

多様性という観点から、もう1回やっぱり私達の教育のあり方っていうのも見直す必要があるのかなって」

佐世保市少年科学館 館長:

「傷ついていた人たちがいるんだなということを 今回気づくことができましたので、自分にできるところからまず業務に活かしていけたら」

儀間さんが活動を始めてから15年──“目指す社会の形”があります。

儀間 由里香さん:

「そもそもこんなことを啓発なんかしなくても安心して過ごせる社会になること。うちの団体がいらなくなることを目指して活動しているので『(性的マイノリティ)だから何?』って言われる社会が早く来るといいなと思う」

総理秘書官の差別発言に端を発した性的マイノリティの議論──

対象となる人がどのくらいいるかにかかわらず、まずは行政が受け入れる制度を整えることが、より多くの人たちの理解を得ることにつながります。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

今回の総理秘書官の“性的マイノリティの人への差別的発言”を受けて、岸田総理は『LGBT理解増進法案』の国会提出に向けた準備を指示し、議論が行われています。