元自衛艦隊司令官「日米の離反に繋がりかねない」

元自衛艦隊司令官の香田洋二氏。日米一体化を象徴する鹿屋基地について、あくまで情報共有しているだけだと指摘する。

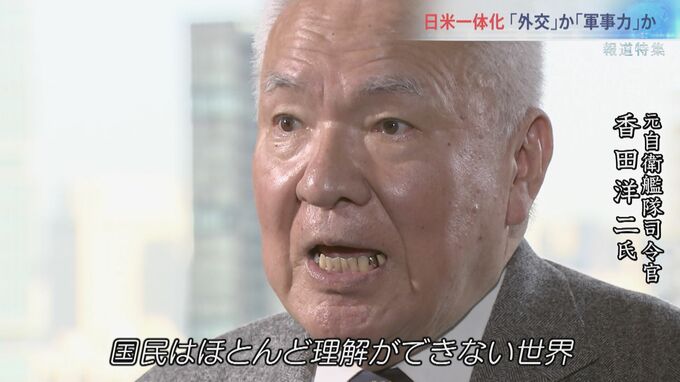

元自衛艦隊司令官 香田洋二氏

「日米安保の枠組みの中で情報収集の場所を提供した。日米の戦略的な意思疎通の中で大きな財産となってやるわけで。それをもって一概に一体化するものではないし、あそこは在日米海軍鹿屋基地じゃないんです。十分にその日本の国の意思が入った中での情報共有」

だが、日本が“敵基地攻撃能力”を保有したことで、日米が新たな課題を背負うのではないかと懸念する。

元自衛艦隊司令官 香田氏

「善し悪し別にして、日本憲法のもとでの自衛隊の反撃能力なので、米軍の言う敵基地攻撃能力と全く違う。ということは米軍があてにしているときに、日本が制約でできないということも起きうるわけです。考え方を揃えておかないと、お互いに期待する戦力、目的達成能力が大きく減じられてしまうということが、日本が反撃能力を持ったがゆえに起きる恐れさえある。実は日米の一体化よりも、日米の離反に繋がりかねない」

その点についての議論が全くなされておらず、政府の決定は実効性が伴っていないとする。

元自衛艦隊司令官 香田氏

「軍事力というのは会議室の話じゃありませんので。相当事情がわかる我々が見てそこが見えないということは、国民はほとんど理解ができない世界であるということで、これは民主主義の社会として、私は健全な姿ではないと思います」

日米一体化 「外交」か「軍事力」か

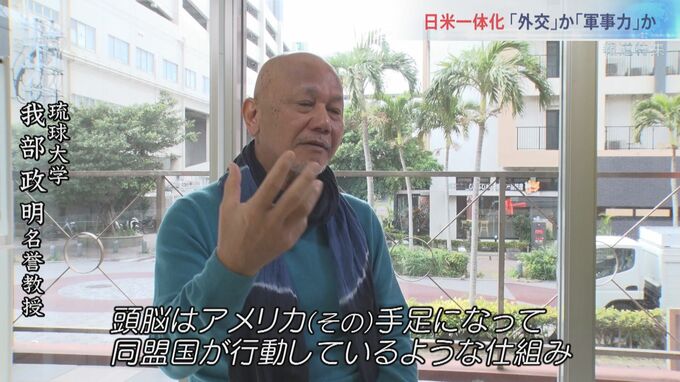

長く日米関係を研究する琉球大学名誉教授・我部政明氏。進む日米一体化の意味をこう考える。

国際政治学者 我部政明氏

「今まさにアメリカの力が弱まっている分だけ、それを補う形で同盟国にやってもらおうと。しかも同盟国がアメリカにとって代わるのではなく、アメリカと一緒になって、どちらかと言うと頭脳はアメリカ、その手足になって同盟国が行動しているような仕組み。まさにそれに答えているのが今回の安保関連3文書です。見て分かるように結構日本の勇ましさが出てますよね。アメリカ軍と自衛隊の関係では、かなり我々が考えている以上に進行しているのだと思いますね」

そして、勇ましさを前面に出して突き進む政治の姿勢に疑問符を投げかける。

国際政治学者 我部氏

「コントロールすべき政治が軍事的なことについて無邪気と言うんですかね。戦争とはなんなのか、そのための何を考えるべきかについて、あまり理解していないんじゃないかと思います。日本がいきがって強そうに見せても、相手がそう信じてくれなければ抑止にならない。抑止とは相手が思いとどまることですね。逆もある。高飛車な態度をみせたり行動したりすることによって、逆に相手がいわゆるレッドラインというか、虎の尾を踏んでしまったりとか。このあたりが判ってるかどうかということが、抑止力のポイントだと思います」

では、昨今の日米の姿は中国にどう映るのか。

国際政治学者 我部氏

「自分たちへの圧力の高まりであると見るのは当然です。この緊張が高まっていくというふうになればなるほど、緊張を弱める努力が必要なんだということが大事。声高に言わなきゃいけないんだと思います」

我部氏が代表を務める沖縄対外問題研究会が、“基地の島からの主張”と題し政府への提言を雑誌に発表した。

「火種である台湾海峡の周辺から、燃えやすい材料を取り除くことが不可欠だ」

材料、すなわち米中の軍事力を減らすよう動くことこそ、日本が目指すべき外交だと我部氏は考えている。

2023年1月、岸田総理が施政方針演説で強調した言葉がある。

岸田文雄総理大臣 施政方針演説(1月23日)

「外交には裏付けとなる防衛力が必要です」

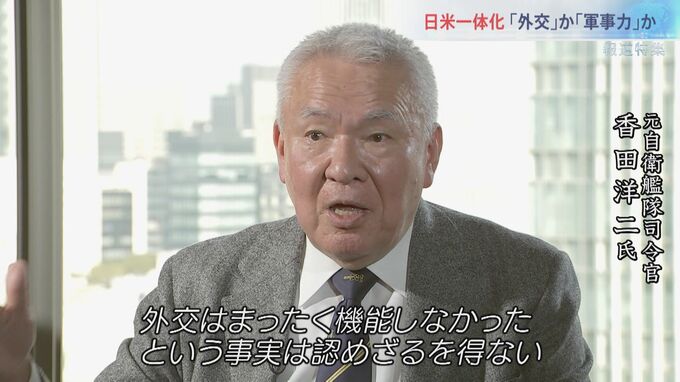

防衛省元幹部の香田氏は、その意味をロシアのウクライナ侵攻を例にこう受け止めた。

元自衛艦隊司令官 香田氏

「外交はまったく機能しなかったという事実は認めざるを得ないと思います。重要ですよ、いまだに。しかし外交で止められましたか、というと、事実止められなかった。中国もプーチンさんと同類で、腹を決めた時に、何も聞かないという事態まで想定して。なぜならそういう目はあるからです。軍事的な備えはしておく。日米できっちりとやるぞという体制はつくっておくべきだと。それがあって初めて外交が機能する。米軍は外交の後ろ盾として、外交が機能しないことになった次の瞬間に軍事力を使うという、この組み合わせなんですよね」

一方、我部氏はこう考える。

国際政治学者 我部氏

「外交の裏付けとしての軍事力という位置づけならば、外交は何を目指すかっていうことを明確に出して、中国に対してメッセージを発しなきゃいけないし、世界に対してもそうだと思うんですね。これが全くないまま、言葉だけ。誰が見ても、日本の行動が紛争を起こさないための原則を打ちたてることが、まず大事だと思うんですね。それに向かって外交を走る。戦争をやめるのは大変難しいです。やっぱりここで、戦争を起こさないためにはどうすべきなのかなと今考えるとき。自分たちで平和を作り出せるときなんだよっていうことですかね」