継続して成長できない会社は、継続して賃上げできない

ーー賃上げしたくてもできない企業にアドバイスはありますか。

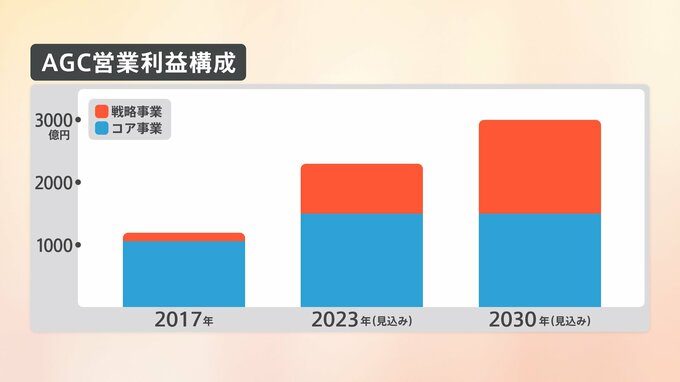

「世の中の変化をよく見てこの分野は将来、必ず伸びていくところをちゃんと押さえた上で、そこに投資をしていくことが重要だと思います。私どもも、今でもガラスが売り上げの4割以上占めておりますし、中心の製品ですけれども、それ以外の分野、化学品であるとか、新しい分野ではライフサイエンスの分野に出ることによって、新しい成長を取り込んでいっています。

これがAGCの事業ポートフォリオの転換です。会社が継続的に成長するということと、継続して賃上げを行うということはセットなんですね。継続して成長できない会社は継続して賃上げできませんから、やっぱりそこが経営者 が一番考えなければならないところだと思います 」

賃上げは人への投資 “社内転職”をした社員「リターンを返さないと」

会社だけでなく社員にも変化がありました。入社23年目の今村育司さんは、元は自動車向けガラスの営業マンをしていましたが、社内公募で燃料電池の開発事業に異動。いわば“社内転職”を経験しました。

「異動直後は全く違う会社に来たような感じで、非常に最初は戸惑いました」

「今までの仕事を継続してやるだけではなく、新しい分野に取り組んで新たなビジネスを生み出していく。そうして、期待に応えていきたいというふうに思っています。今回の賃上げは人への投資ということで、リターンを返さないといけないとの思いになります」

取材を終えて

AGCは“ガラス一本足打法”から、総合素材メーカーへの転身をはかりました。いまでは、半導体関連やワクチンの製造にも携わるなど、ガラスの利益は全体の4割まで減り、業績が回復したことで、継続的な賃上げができるようになり、2年連続の賃上げが可能になりました。賃上げの立役者である平井社長のインタビューの中で、印象的だったのは、「物価高に対応するために賃上げをするのではない」という点と、継続的は賃上げのためには「コストダウンに頼るのではなく、新しい価値を生み出し、生産性を上げることが重要だ」と語っていた点です。

今年は物価高を背景に賃上げの機運が高まっていますが、連合が今年の春闘の賃上げの目標として掲げている「5%程度」の数字については、大手企業の経営者ですら、「厳しい」との声を漏らしています。ましてや、全体の7割の人が働く中小企業では、賃上げをする余力がないという企業も少なくありません。

幅広い賃上げを実現するためには、商品を値上げする「価格転嫁」が必要になりますが、原材料価格やエネルギー価格の高騰分など、目先のコストの回収だけに追われていては、継続的な賃上げは難しいのかもしれません。平井社長のお話にあったように、「生産性を上げ、新たな価値を生み出す」ことができて初めて、継続的な賃上げが実現でき、経済の好循環につなげることができるのではないかと思います。