総合素材メーカーのAGCは、今年も去年と同じ6%程度の賃上げを実施する考えを明らかにしました。2年連続の賃上げを実現できた背景などを平井社長に聞きました。

今年も昨年と同レベル(6%程度)の賃上げ 「賃上げは物価高への対応ではない」

AGCは去年、組合平均で6%程度の賃上げを実施し、特に若手の総合職にとっては、およそ12%という、32年ぶりの大幅な賃上げとなりました。今回、平井社長は今年も同じレベルの賃上げを実施すると話しました。

ーーなぜ去年大幅な賃上げをしたのか?今年はどうするのか教えてください

「昨年従業員に対して組合員平均で6%の賃上げを行いましたが、同レベルではやりたいと思っております。昨年は特に若手の総合職に対しては、12%を超える賃上げを行いました。継続した賃上げが将来の成長のためには非常に重要だと考えておりますので、今年も将来の成長への投資だという観点で前向きに、賃上げを考えたいと思っております」

ーーいま物価高に対応する意味でも、賃上げの機運が高まっています。

「物価高に合わせてというのは一つの考えるべき点ではありますけれども、当社においては、物価高に対応するために賃上げをするのではなくて、あくまでも将来の成長、これを生み 出すために人に対して投資をしていきたいと考えてます」

“事業ポートフォリオの転換”が賃上げ実現の鍵

ーー2年連続の賃上げが可能になった背景を教えてください。

「その背景は、2015年から進めてきている事業ポートフォリオの転換です。それを進めたことで利益性が高まり、いまでは年間利益2000億円レベルの利益を達成することができるようになってきました。昨年の賃上げは、その利益性が高まったという成果を従業員に還元する意味合いもありますし、さらにこれから将来に向けて、従業員にさらなるチャレンジを続けてほしいと、そういった経営からの気持ちも込めて賃上げを決定したわけです。

事業ポートフォリオの転換を行って実際に結果が出てくるのには、10年近くかかっています。その上で、その成果を従業員に還元するということで、昨年賃上げに踏み切ったということです」

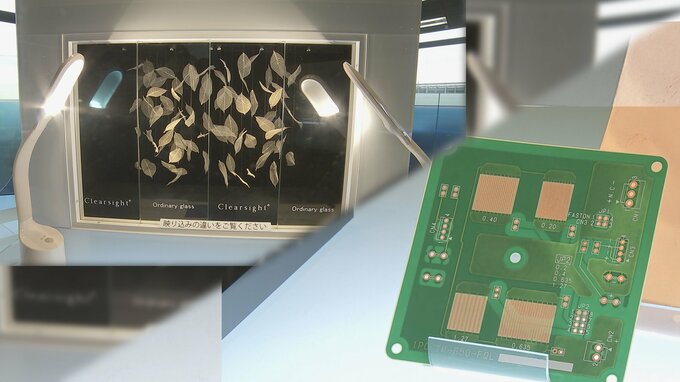

既存事業と新規事業の「両方の柱を立てていく」“両利きの経営”で「旭硝子」から素材の会社「AGC」へ

なぜ、AGCは事業ポートフォリオを転換したのか。その背景にあるのは、“冬の時代”の経験です。10年ほど前、ブラウン管から液晶テレビへの買い替え需要が起きたことで、ディスプレイ用のガラスの売上げが急増し、2010年に2000億円以上の営業利益を記録しましたが、4年後にはおよそ3分の1にまで低迷しました。そこでAGCは、ガラス事業に頼った“一本足打法”から脱却すべく、半導体関連やワクチン開発など成長性がある新規事業に舵を切り、事業ポートフォリオの転換を進めました。既存の事業を深掘りする一方で、新しい事業も伸ばす「両利きの経営」をAGCは進めています。その本気度を示すように、2018年には「旭硝子」から「AGC」に社名も変更しました。

ーー事業ポートフォリオの転換には、どのような思いがありましたか。

「2010年に最高の営業利益を出したときには、8割以上を電子分野のガラス、すなわち、ディスプレイ用のガラスで生み出してたわけですね。当時の経営者から私は呼び出されまして、「今の事業だけだと、いずれ落ちてくる。次を作らないといけない」と強く言われまして、「次の成長事業を作れ」と指示を受けました。 AGCは、建築用の板ガラスからスタートした会社ですけれども、第二次世界大戦後に自動車用のガラスを手掛け、さらに、自動車の次はテレビ用のガラスも手掛け、新しいことに次から次へとチャレンジしていった会社です。今回も創業の精神に戻って、チャレンジをしていこう、ということを掲げてやってきました」

ーー事業ポートフォリオの転換について、社内の反応はいかがでしたか。

「やはり、変革をするときには従業員は動揺するんですね 。しかしながら、何年かやっていて、結果が出てくると、この方向でやれるんだという自信が、従業員にも生まれてきたんだろうと思います。AGCには、チャレンジを奨励するカルチャーがあって、考え方の中心になっています。チャレンジする人を後押しする。これが新しい付加価値を次々と生み出すための源泉になっていると思います」

ーー新事業や新製品を生み出すポイントは何ですか。

「素材系の新事業や新製品を生み出すには、長い時間がかかります。そこで、社内に眠っている事業の種を見つけ出して、何を成長させるかというのを決めました。今では、複数の事業で2010年と同レベルの利益が出せる体質に変わってきています。新しい分野を開拓しようと決めてから、利益が出せるようになるまで10年かかりました。やはり、旧来の事業だけではこれからの成長が期待できないという部分もあって、旧来の事業はコア事業としてしっかりと強くしていく一方で、成長分野に新事業を興していくことによって成長を図っていく。その両方の柱を立てていくことを主眼に、事業ポートフォリオの転換を進めてきています」

「成長することを抜きにして賃上げはない」 コストダウンで利益を出すことの限界

ーー日本ではなかなか賃上げが進みませんが、いま多くの経営者が賃上げに踏み切れない理由は何だとお考えですか。

「バブル崩壊後に日本経済が低迷した中で、多くの企業はコストダウンによって利益を出そうというふうに考えたわけです。ところが、コストダウンにはずっと継続できない限界があるわけです。そこで私どもは生産性を上げるということ。それから、新しい付加価値を生み出すということ。この2つが重要だと考えて、これを成長の柱として取り組んできました。

その原動力となるのはまさに人材です。人が新しい価値を生み出す。これを後押しするために賃上げを行いました。AGCでは、人件費はコストではなくて、投資だと考えてます。将来の成長投資の中で非常に重要となるのが、この人材への投資だというふうに考えているわけです。

やはり、成長することを抜きにして賃上げはないわけです。賃上げは一過性のものでなく継続してやっていきたいと思っています。そのためには、コストダウンだけに頼るのではなくて、新しい価値を生み出し、生産性を上げるということが重要です。日本全体がそのように取り組んでいくことによって、継続的な賃上げに繋がっていくものと考えています。 ぜひそんな世界にしたいですね」