■農薬工業会の見解と専門家の反論

全ては動物実験の「無毒性量」から始まるのです。この値がいかに重要か、分かっていただけたのではないでしょうか。では、もし、その無毒性量が不適切だったら…。

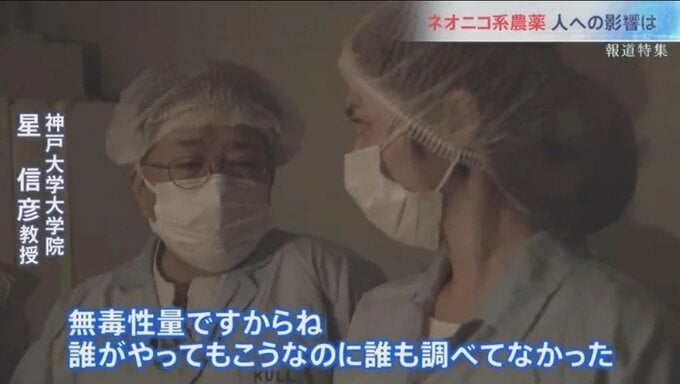

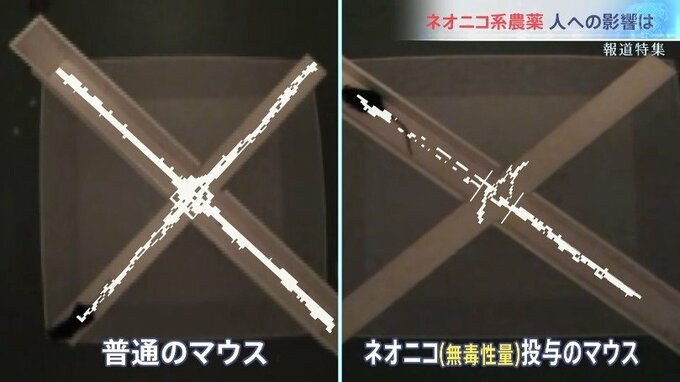

マウスの実験を通して、現行のネオニコの無毒性量に疑問を呈したのが神戸大学大学院の星信彦教授です。ネオニコが登録された際の毒性試験では、不安行動をしっかりチェックする試験が行われていなかったというのです。

今ある農薬は、一定の要件のもとに使用すれば安全だと国が認めたものですが、番組では、こうした専門家たちの懸念を紹介しました。すると放送後、農薬メーカーで構成する農薬工業会がホームページで、以下のような見解を発表し、これに専門家たちが次々と反論する状況になっています。

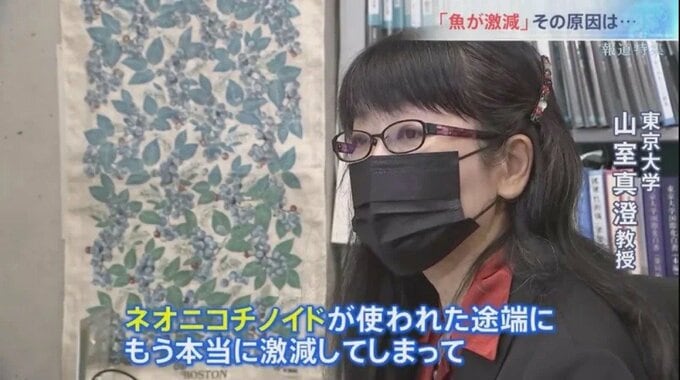

例えば、ネオニコ使用により1993年を境に宍道湖でワカサギやウナギが激減したと指摘した東京大学・山室真澄教授のScience論文について、農薬工業会は「他の要因を検討すべき」などと指摘。「生物相の変化は、種々の要因により起こるものであり、原因については、科学的根拠により検討されるべきもの」との見解を公表しました。

これに対して山室教授はブログで、多様な要因を検討したとして「論文を読みもせずに誹謗中傷しているのか?」と厳しく反論しています。

また、低濃度のネオニコでハチの大量失踪があったという金沢大学・山田敏郎名誉教授の実験について、農薬工業会は「単に急性毒性の致死量で蜜蜂が死亡した」との見解を公表しました。

そこで山田名誉教授にコメントを求めたところ、「全く的外れな見解だ」と指摘。「実験について記した2020年の私の論文を知らずに述べたとしか思えない」と反論しています。

無毒性量のネオニコを与えたマウスが「ピィ、ピィ、ピィ…」と鳴き声をあげた発達神経毒性を調べる実験について、農薬工業会は、国際的に信頼性のある試験では「マウス及びラットの不安行動は認められていません」との見解を述べました。

これに対し神戸大学大学院の星信彦教授は、研究室のホームページに反論を掲載。「OECD(国際)基準で検出できない異常を我々は見出した」と指摘し、OECDなどの国際機関に働きかけ、時代が要求する毒性の定義や試験法へ改訂する必要性を述べています。

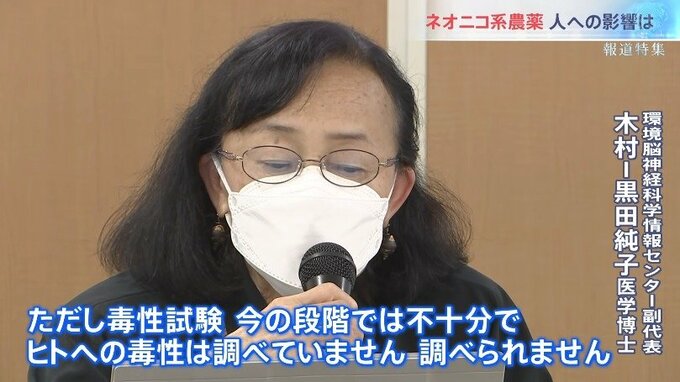

農薬工業会は、環境脳神経科学情報センター副代表・木村―黒田純子医学博士の2012年の論文についても、2015年に公表された総説で、「ネオニコチノイド系殺虫剤のいずれも発達神経毒性物質であることを示唆する影響は認められない」と評価されたことを述べました。

これに対し、木村―黒田純子氏は、同センターのホームページで反論を展開。その総説は農薬会社の研究員が中心に書いたもので、内容に「不正確な記載や問題点」があるとした上で、総説が出た後もEUがネオニコ規制を強化したことに触れ、「発達神経毒性を否定しなかった」等と反論しています。

農薬工業会は、“予防原則”は誤訳で、「少しでも危険の可能性があれば直ちに規制して事業を停止させるといった、乱暴な議論を意味している訳ではない」との見解も述べています。

これにも木村―黒田氏が反論。水俣病や薬害エイズ事件など過去の歴史に触れ、地球温暖化と同じように、ネオニコについても環境やヒトへの危険性が“十分”わかってきており、「規制を進めないことこそ、非科学的といわざるをえません」と反論しています。

農薬工業会は、東京女子医科大学・平久美子医師の「連日の微量のネオニコ投与で体内濃度が上昇」と説明したことについても、「根拠となる実験結果や論文が不明」との見解を発表しています。

平医師にコメントを求めたところ、今年(2021)の8月に発表した論文を根拠として挙げた上で、「ネオニコは脂溶性ではないので、有機塩素系の殺虫剤のように脂肪組織には蓄積しないが、連続摂取により組織濃度の上昇は見られる」等と反論しています。