“脱マスク”のルールは

ただ細かいルールはあります。

脱マスクOKの場合・・・アクリル板などのパーティションがある場所

脱マスクNGの場合・・・外部からのお客さんと接する場所・適切な距離が取れない場所

さらに基本的な感染症対策として、アルコール消毒・入館時の検温を続けています。

気になる感染者数ですが、9月から取り組みを始めて、大幅な増加はなかったということです。

「職場が明るくなった」“脱マスク”のメリット

ーー“脱マスク”の取り組みをして感じたことは?

GMOインターネットグループ 広報 新野貴史氏:

マスクをすることで、これまで結構息苦しさがあったりした。それがなくなったことで非常に集中力が増したとか、業務効率が上がったとか、そういった声が聞かれます。

コミュニケーションの部分では、やっぱりマスクがあると顔の半分ぐらいは隠れてしまいますので、感情の部分も含めて非常に伝わりやすくなっているんじゃないかと思います。

さらに、職場の雰囲気が明るくなったとも話していました。

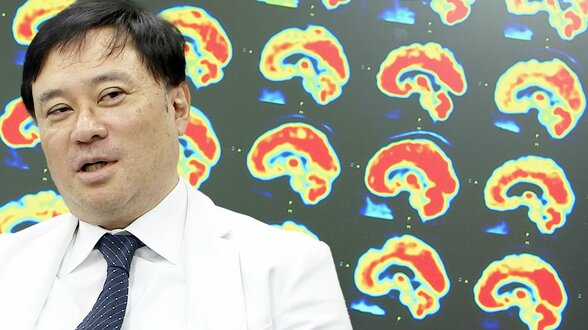

日本医科大学特任教授 北村義浩氏:

症状がある場合に、休めたりリモートワークができれば、社内でマスクを外す環境があってもいいのではないか。

かなり対策をとっていると聞いていますので、この企業の取り組みは非常にいいんじゃないかと私は思います。

透明なマスクを作って頑張っているような別の取り組みをされているところもありますし。

やはり表情が見えないとうまく仕事がはかどらないという職種の方もいると思います。今後、感染状況が落ち着けば、“外す”ということも選択肢の中に入れていいと思います。

恵俊彰:

いつかはその時が来てほしいと思っている方は多いと思うんですけど、それがいつなのかですよね。

日本医科大学特任教授 北村義浩氏:

何もしないで「今日から外そう」ではなくて、パーティションをするとか、距離を取るとか、換気するなどの取り組みをした上での話なので、何もしないでパッと外せるっていうわけではないですね。

コメンテーター 栗栖良依:

私は去年6月にヨーロッパに行った段階で、もう既に世界中の人がマスクをしていなくて、逆に免疫力が弱い人とか高齢者の方が、自らマスクしてるっていうような状態だった。日本も早くその状態になればいいなと私は思っている方ですね。

弁護士 八代英輝:

マスク生活に慣れてしまっている方々もいて、ある段階になったら好き好きなのかなっていう気もします。

恵俊彰:

マスクしたい方は続けて、鬱陶しい人は外して、で良いような気もしますよね。

ただ、学校の現場、もう中学校3年間・高校3年間ずっとマスクしっぱなしで、結局ちゃんとまともに顔を見ないで卒業とか、そういうのは確かにかわいそうですが。

周りの様子を見ながら、だんだん環境に慣れていくという方もいらっしゃるでしょうからね。急に変わるものではないような気がします。

(ひるおび 2023年1月19日放送より)