■香川県が過ちを認めたのは2000年、25年が経っていた

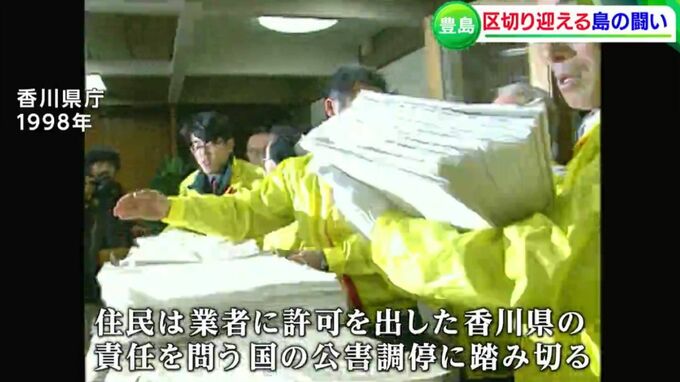

住民は、業者に許可を出した香川県の責任を問う、国の公害調停に踏み切ります。

香川県が過ちを認め、調停が成立したのは2000年。事件の発端からは25年が経っていました。

(真鍋武紀 香川県知事⦅当時⦆)

「心からお詫びをいたします。申し訳ありませんでした」

■住民の闘いは今年大きな区切を迎える。「次に伝えていくことが一番大事」

国の財政支援を受けながら、香川県が進めてきた産廃処理事業。撤去・処理された産廃や汚染土壌は約91万トンにのぼりました。

半世紀近くに及ぶ島の闘いを伝える資料館。展示されている年表は2023年=つまり今年で区切られています。

(廃棄物対策豊島住民会議 安岐正三事務局長)

「ひとつの大きな区切りであることは間違いない。よくここまでやってきたなと」

地下水の浄化も、国の排水基準を満たしたとして、「処分地」と「海」を隔ててきた遮水壁も去年、撤去されました。

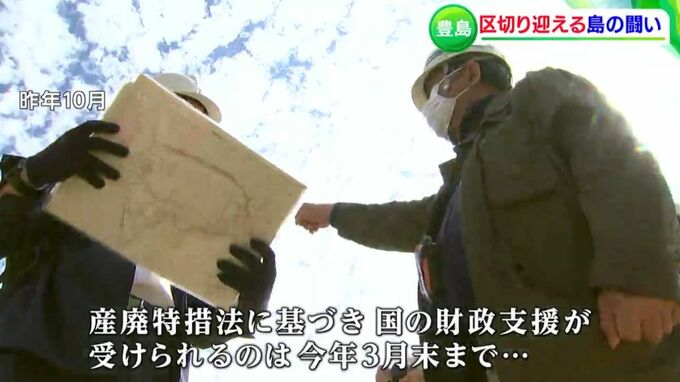

産廃特措法に基づき、国の財政支援が受けられるのは、今年3月末まで。その期限を前に、現在は住民への引き渡しに向けた「処分地の整地」が進められています。

(池田豊人 香川県知事)

「撤去なり整備を確実に終える島民の皆さまには、大変な苦しみと色々な苦労をおかけした問題であったと思います」

整地が完了しても、地下水が環境基準に達するまで香川県の管理は続きます。

専門家は、基準達成まで10年以上は必要だと指摘します。

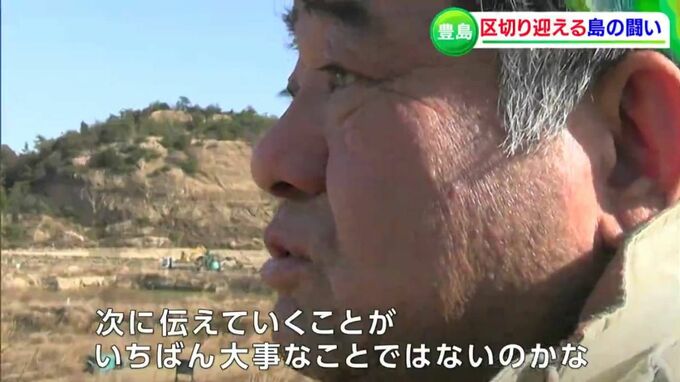

(廃棄物対策豊島住民会議 安岐正三事務局長)

「人の一生ではできない。それに関与した人がその終末を見届けることができないということが起こっている。こういうことを起こしてはだめだという。まさにこれは『ツケを残す』ということでしょう」

「次に伝えていくことが、一番大事なことではないのかなと。こういうことをやったら駄目なんだと、今さえよければ、自分さえよければ、というようやったらなこうなるんだよと」

不法投棄の期間は10年ほどでも、原状=元の状態に戻すには途方もない時間がかかる...「持続可能な社会」とは何なのか、と豊島は問い続けています。