政府が21日にも決定する経済対策で、「おこめ券」を含む食料品の価格高騰対策を原則、すべての自治体に実施させる方向で検討していることが分かりました。

経済対策として、「おこめ券」の効果はどれくらいあるのでしょうか?

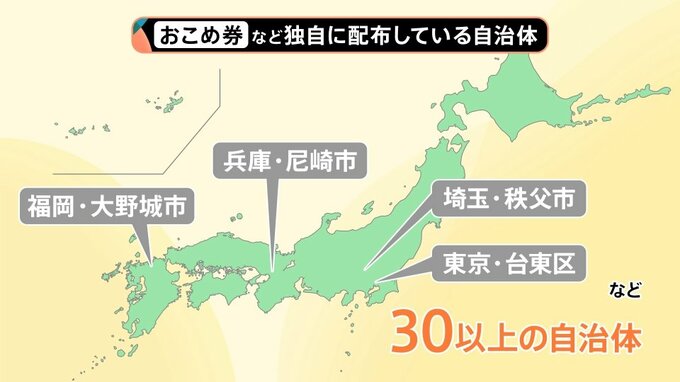

「おこめ券」すでに配付した自治体は30以上 「無駄」と指摘の声も

井上貴博キャスター:

「おこめ券」は食料品の購入支援策として、実施の判断は各自治体に委ねられています。

すでに「おこめ券」を独自に配布している自治体は、▼東京・台東区、▼埼玉・秩父市、▼兵庫・尼崎市、▼福岡・大野城市など、30以上あります。

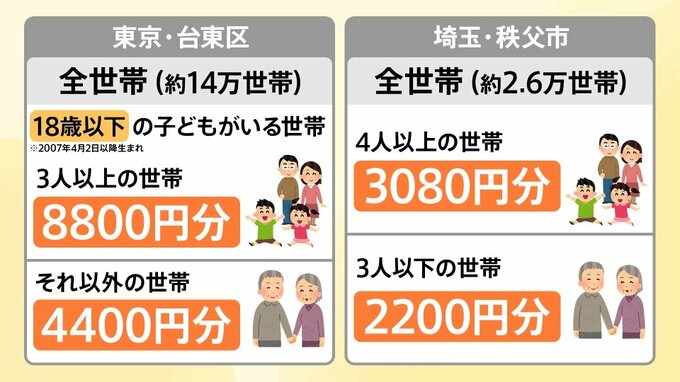

▼東京・台東区(全世帯=約14万世帯)

・18歳以下の子どもがいる世帯や、3人以上の世帯 8800円分

・それ以外の世帯 4400円分

▼埼玉・秩父市(全世帯=約2.6万世帯)

・4人以上の世帯 3080円分

・3人以下の世帯 2200円分

そもそも「おこめ券」とは、全国のJA・米殻店・百貨店などで購入・使用することができます。購入価格が1枚500円、引換価格が440円であり、この差額である60円が印刷代などの経費としてJAなどに支払われるというものです。

TBS報道局経済部 田中優衣 記者:

おこめ券を「無駄」と指摘される理由のひとつが「経費」です。

東京・台東区の場合、「おこめ券」に関連する区の補正予算として、約9.5億円が計上されました。そのうち、「おこめ券」を配布するための郵便簡易書留などに使用される、区の事務経費に約1.4億円必要となります。

残りの約8.1億円は、おこめ券購入費としてあてられますが、おこめ券1枚あたり60円と換算した場合、JAには約1億円が支払われます。

約9.5億円の予算のうち、▼区の事務経費の1.4億円と▼JAに支払われる1億円を足した、約2.4億円が全体経費として消えていくこととなります。差額の7.1億円しか経済効果に充てられない点において、「無駄」という声が挙がっているのです。