下水汚泥処理に困ってコーヒーかすに着目

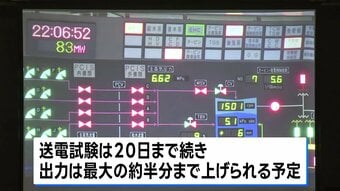

黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設は2011年から稼働している。公共施設の整備や運営に民間の資金、経営能力、それに技術力を活用するPFI事業によって導入された。荏原製作所グループの「水ing」が出資する特別目的会社の「黒部Eサービス」が運営している。

もともと黒部市では、下水道の汚泥は産業廃棄物として民間の業者に処分を委託していた。柳田さんによると、汚泥の処理に困ったことをきっかけに施設の導入を構想したという。

「平成の初めの頃に、それまで処分を委託していた業者から、産廃処分場の容量がなくなったので今後は受け付けることができないと突然言われて、市としては困惑しました。今後の対応を検討する中で、下水汚泥を処分するのではなく、エネルギーに変える施設ができないかと考えました。その際に、コーヒーかすがバイオガスを発生させるのに効果的だということを、当時の担当者がどこからか見つけてきて、バイオマスエネルギー利活用施設を構想したそうです」

コーヒーかすの活用を考えたのは、隣の入善町に缶コーヒーを製造するアサヒ飲料北陸工場があるからだった。飲料メーカーにとっても、毎日大量に出るコーヒーかすをどのように処理するのかは課題だった。

ただ、当時の研究では、下水汚泥とコーヒーかすを混ぜただけではバイオガスを期待通りに発生させることはできないと一般的には考えられていた。

すると、市が新たな施設を構想したのとほぼ同じ時期に、バイオマス発電の研究開発をする荏原製作所の一部門が、コーヒーかすと下水汚泥を混ぜてメタン発酵をさせ、バイオガスを大量発生させる技術を開発した。黒部Eサービス代表取締役社長の大矢佳司さんが当時を振り返る。

「飲料メーカーさんの工場から出るコーヒーかすを何とかしたいという要望を受けて、2000年頃から研究開発をしていました。コーヒーかすはメタン発酵には向かないと言われていた通り、ドリップした後のジャリジャリしたコーヒーかすでは、なかなかうまくいきませんでした。

それが、研究を進めた結果、ジャリジャリのコーヒーかすを下水汚泥と混ぜて細かくすりつぶして、ごまドレッシングのように滑らかにすると、メタン菌の餌になることがわかりました。メタン菌は汚泥とコーヒーかすを食べることでガスを発生させます。バイオガスを取り出すことができるようになり、黒部市さんが要求する水準にも合いましたので、入札に応募して落札することができました」