■取材後記:苦難つづく患者に光明はあるか--未来のために今を置き去りにしてはならない

(根本拓海 / MBS記者 webニュース担当 入社3年目 2023年からこの問題を継続取材)

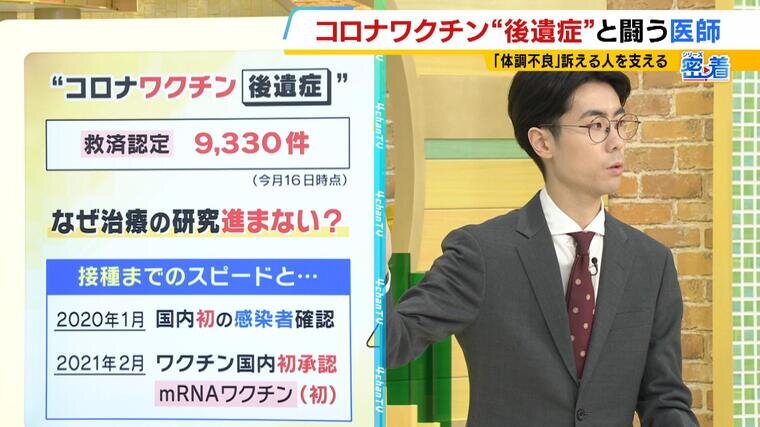

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種が始まってから4年以上。救済制度の認定件数が9300件を超えている現状を、私たちはどのように受け止めるべきなのでしょうか。

私が取材してきた患者たちからは、「認定件数は氷山の一角ではないか」という声が上がっています。救済制度に申請するには書類集めなどのハードルが高く、申請までたどり着くことができない場合があるためです。実際、体調不良が続くなかで申請の準備が滞っているという人にも取材の過程で出会ってきました。

また、救済制度で医療費などの支援を受けられていたとしても、地元の医療機関で診てもらえなかったことや救済制度の申請や認定の過程で苦労した体験などを経て「国に裏切られた・見捨てられた」と感じている患者は少なくありません。体調不良が続くなかこうした実感がしこりのように残り続けている患者がいる、という現状を重く受け止める必要があるのではないでしょうか。

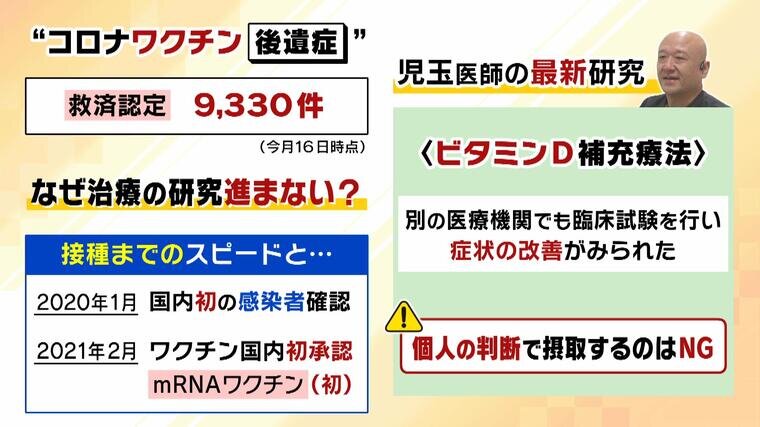

こうした状況で患者たちを救うために奔走しているのが、兵庫・宝塚市の児玉慎一郎医師です。児玉医師らが確立を目指して研究している「ビタミンD補充療法」は、これまで蒙昧としていた“後遺症”の病態に名前をつけ、具体的な手法でアプローチし、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群からの回復という客観的な指標で効果を測ることができる手法として期待されます。

ただし、個人の判断でひたすらビタミンDサプリメントを摂取すれば良いというものではありません。

児玉医師は取材のなかで「コロナ感染やワクチン接種により体調に異変が生じている人のなかには体質が繊細になっている人も多い。サプリメント1つ取ってもどのような副反応が生じるかわからず、場合によっては“薬害に薬害を重ねる”ことにもなりかねないので慎重に向き合っていく必要がある」と繰り返し語っていました。この「ビタミンD補充療法」は、相性や効果について知見のある医師と丁寧に確認しながら進めていくものでなくてはならないということです。

これから先、人類が再び未知の感染症に直面し、新たなワクチンの接種に迫られることがあるかもしれません。そうであるとするならば、新型コロナワクチン接種の“後遺症”との向き合いがいかに難しいものであったかということは記憶に残していくべきではないでしょうか。また、いま現在こうした後遺症の原因究明・治療法開発といった課題に直面している人たちを置き去りにしていては、感染症対策や公衆衛生の未来を語ることはできないのではないでしょうか。

これは、コロナワクチンの効果の有無や接種の是非とは切り離して広く議論されるべき問題であると感じます。