4人に1人が“不登校離職・休職” 企業にも迫る対応

喜入友浩キャスター:

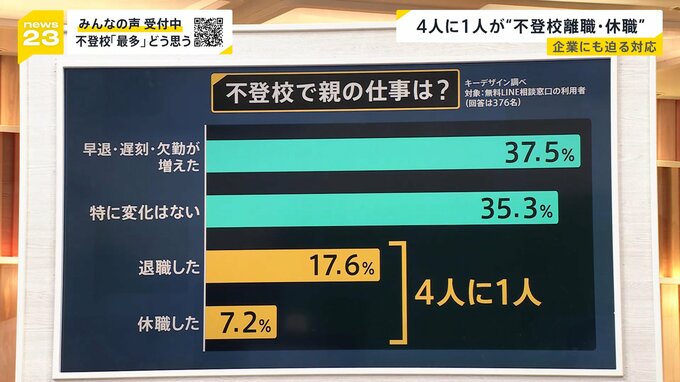

改めて、今はどういった状況なのか、NPO法人キーデザインによる不登校の子どもを持つ保護者に行ったアンケート結果を見ていきます。

37.5%の人が「早退・遅刻・欠勤が増えた」と答え、また4人に1人が「退職」や「休職」を選択したということです。

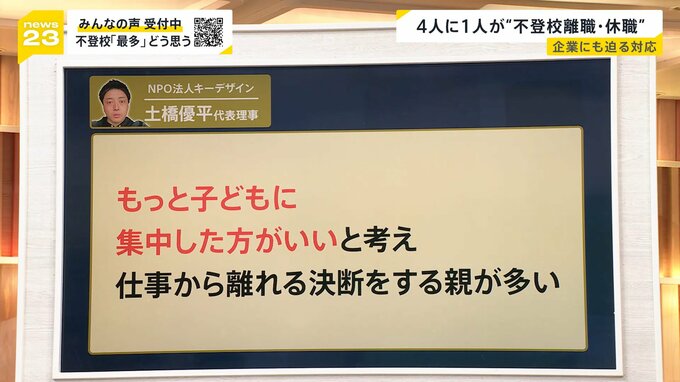

その背景について、不登校の親子を支援する活動を行っている、NPO法人キーデザインの土橋優平代表理事によりますと、「もっと子どもに集中した方がいいと考え、仕事から離れる決断をする親が多い」と話しています。

小川彩佳キャスター:

4人に1人がいわゆる「不登校離職・休職」という状態になってしまっているこの実情について、どう考えますか?

トラウデン直美さん:

もちろん、お子さんが一番と考えての選択だと思いますが、自分自身の仕事に影響が出てしまうっていうことのストレスも親御さんにはきっとあるでしょうし、それが回り回ってお子さんにも影響しないとも限らないと思います。

いろんなケースがあると思うので一概には言えないですけれども、親御さんが仕事を続けながらお子さんの居場所が学校以外にもあるという状況が必要だろうと思います。

一つの解決の案として、地域コミュニティで子どもを見てくれるような場所が何個も何個もある。フリースクールもそうですし、地域の方々が集まるようなところにお子さんも一緒に行くなど、いろんな形で社会全体で親御さんとお子さんをサポートしていかないといけないなと思います。

小川キャスター:

孤立しない・させないということが大事ですし、親としては「何とか子どもに寄り添っていかなければ」と全神経を集中しようとする。そうした親の愛情は尊いものだと思いますけれども、そこの中で親御さんが疲れてしまうと、お子さんたちも疲弊してしまって、お子さんは親がもし離職してしまったら「自分のせいで仕事を辞めてしまったのではないか」と、逆に自分を責めてしまうということにも繋がりかねないですよね。

喜入キャスター:

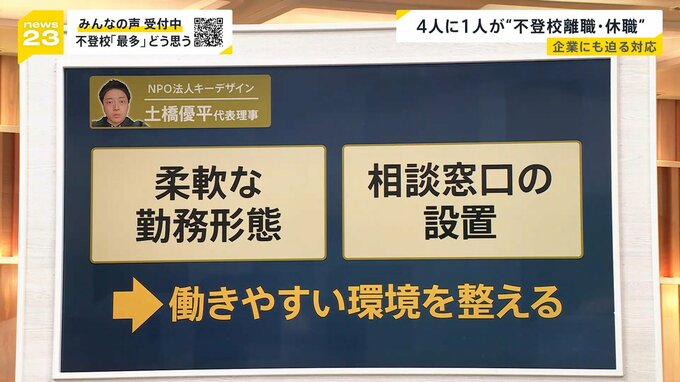

親にも負担感というのがもしかかってきます。それをいかに減らすかということで企業も努力が求められますけれども、土橋さんは、「柔軟な勤務形態や相談窓口の設置などで働きやすい環境を整えることが求められる」とおっしゃっています。

トラウデン直美さん:

ただ、なかなか家庭内のことを職場に相談するというのもハードルはちょっとありますよね。

喜入キャスター:

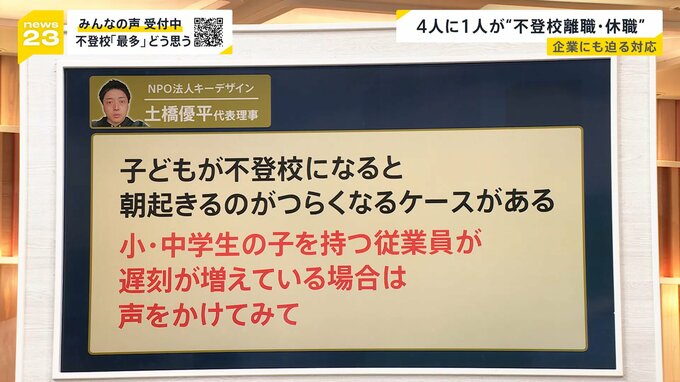

言いづらい・相談しづらい内容だからこそ、聞いてあげる・気づいてあげるということも大事だと思います。土橋さんは悩んでいる従業員に気づく方法として、「子どもが不登校になると、朝起きるのがつらくなるケースがある。小・中学校に通う子どもを持つ従業員の遅刻が増えている場合は、声をかけてみて」と呼びかけています。

トラウデン直美さん:

お子さんを持つ家庭の方に対してのサポートというのはしっかり必要だとは思います。ただ、それによってお子さんのいない方々がしわ寄せを感じてしまって、そこで軋轢が生じてしまうのも要らぬストレスをうんでしまうと思うので、どんな方でもあえて理由を言わずとも、休みやすい職場環境が実現できたらいいのかなと思います。

小川キャスター:

心の健康を保って自分の人生を大切にする、親御さんご自身の自己肯定や健全な子どもとの距離感というのも大切なのではないかと感じます。

今、重荷を背負っていると感じられている方は決して抱え込むことなく、文部科学省やそれぞれの自治体など、様々な窓口で相談できる電話番号などもありますので、ぜひ調べていただいてそうしたところに相談することも考えてみてください。

========

<プロフィール>

トラウデン直美さん

Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞

趣味は乗馬・園芸・旅行