にほんごカフェを通じて広がる輪

外国出身の住民がボランティアの日本人「先生」を自宅に招いて中華料理を振る舞ったり、梨狩りに一緒に出かけたりと「にほんごカフェ」をきっかけに交流が深まっているようです。

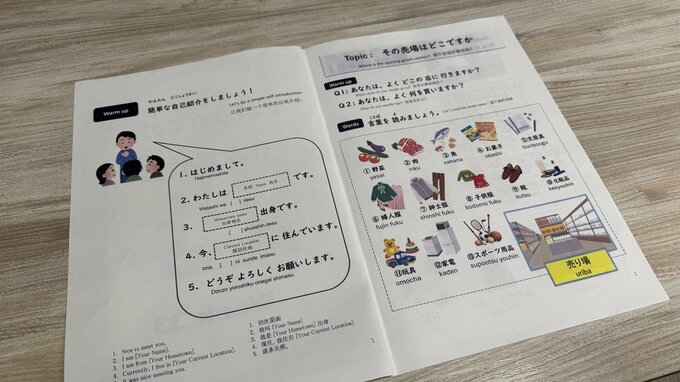

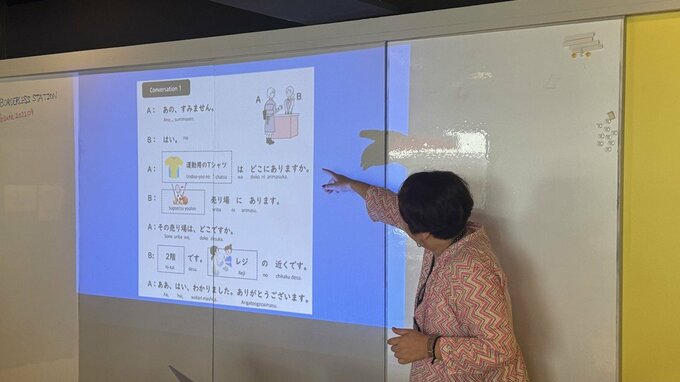

山藤さんの「にほんごカフェ」では日常のシーンを切り取って教科書が作られていますが、この日は「買い物」をテーマに、会話形式でレッスンが行われました。

「にほんごカフェ」授業の様子より

先生「きょう勉強するのは『売り場』です。例えば、野菜売り場、肉売り場、魚売り場。じゃあ見ててくださいね」

先生「いらっしゃいませ」

生徒「あの、すみません」

先生「寿司はどこですか」

生徒「魚売り場です」

先生「魚売り場はどこにありますか」

生徒「地下1階です」

先生「エレベーターの近くです」

生徒「あ、はい、わかりました。ありがとうございます」

実践的な生活に即したテーマで授業が行われるので、山藤さんの授業のおかげで買い物は困っていないという声がありました。

一方で、日常生活では日本語の難しさに苦戦しているという参加者が多くいました。

現在、仕事場や娘が通う幼稚園でのコミュニケーションの難しさを感じているという中国人の男性に話を聴きました。

「にほんごカフェ」参加者の中国人男性

「『にほんごカフェ』に通い初めて3か月くらい。毎回日本人のボランティアといっぱい日本語を話します。とても役に立っています。

例えば、区役所へ行くとき、病院へ行くとき、車を買う、車庫証明を作るとき、全部難しい。

日本語の先生が話すときは、いつもゆっくり。教科書の日本語。

でも仕事で日本人と話すときは、本当に難しい。

日本人の日本語と教科書の日本語全然違います。だから、わからない」

行政の窓口手続きなどをはじめ、敬語など言葉が丁寧であればあるほど外国人にはわかりにくいと山藤さんは話します。

山藤さんは、日本人としても「英語や中国語を話せない」とお手上げするのではなく、文節を区切ったり、ゆっくり日本語を伝えるだけでもコミュニケーションは変わると教えてくれました。

山藤さんは台東区の「放課後教室」で子どもたちと交流した際に多文化共生の課題を感じたそうです。

「にほんごカフェ」日本語講師 兼 多文化共生コーディネーターの山藤弘子さん

「子どもたちに聞いたところ、一番使うのが中国語で、クラスメイトも中国の子が多い。だから遊ぶときもじゃんけんが中国語でできた方がいいと言います。

子どもは相手と交流したいという思いから何語であろうがやってみたいということを教わりました。

子どもはもう共生が進んでいる。

クラスメイトにいろんなルーツの子がいるという現状からも、私たちもそういったところから見習って、町単位でそういったいろんな文化・言語の人と交流できる自然に交流するような形になっているといいなと。

大人がやはりこれから変わっていかなきゃいけないなと思います」

子どもたちは、教室のなかで自然と多文化交流を行っているという指摘が印象的でした。

(TBSラジオ「人権TODAY」2025年10月18日放送分 担当:久保絵理紗 (TBSラジオキャスター)